Les méthodes de guérison alternatives mises à l’épreuve : qu’en disent la science et les patients ?

Explorez l'efficacité des méthodes de guérison alternatives telles que l'homéopathie, l'acupuncture et la phytothérapie, sur la base de preuves scientifiques et d'expériences de patients.

Les méthodes de guérison alternatives mises à l’épreuve : qu’en disent la science et les patients ?

Dans un monde où la médecine moderne occupe souvent le devant de la scène, de nombreuses personnes recherchent des moyens alternatifs pour promouvoir leur santé et soulager leurs inconforts. Des méthodes telles que l’homéopathie, l’acupuncture et la phytothérapie ont trouvé des adeptes au fil des siècles et sont profondément enracinées dans diverses cultures. Mais même si la popularité de ces approches semble intacte, des questions demeurent quant à leur efficacité réelle et leur fondement scientifique. Ces pratiques traditionnelles peuvent-elles répondre aux normes rigoureuses de la médecine factuelle, ou leurs effets reposent-ils principalement sur la foi et un placebo ? Cet article jette un regard critique sur les méthodes de guérison mentionnées, met en lumière les résultats de la recherche actuelle et tente de tracer les limites entre les connaissances traditionnelles et les effets démontrables. Plongez-vous dans une vision différenciée qui prend en compte à la fois les racines historiques et les analyses modernes.

Introduction aux méthodes de guérison alternatives

Imaginez entrer dans une pharmacie ou un magasin de produits naturels et être accueilli par un assortiment coloré de tisanes, d'huiles essentielles et de globules homéopathiques. Cette diversité reflète à quel point les méthodes de guérison alternatives sont aujourd’hui profondément ancrées dans notre société. De la médecine traditionnelle chinoise (MTC) aux soins ayurvédiques indiens, la gamme d'approches utilisées comme complément ou alternative à la médecine conventionnelle est impressionnante. De nombreuses personnes ont recours à ces méthodes, que ce soit par curiosité, par lien culturel ou dans l’espoir de traitements plus doux. D'après un aperçu Wikipédia La demande a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, en particulier dans les pays occidentaux, où environ 1,7 milliard d'euros ont été dépensés en médicaments thérapeutiques spéciaux rien qu'en Allemagne en 2018.

Un regard sur la diversité montre à quel point les approches sont différentes. La phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de plantes médicinales, va des thés et onguents aux inhalations et bains pour soulager les symptômes tels que le rhume ou les problèmes de peau. L'acupuncture est tout aussi populaire, un élément central de la MTC, qui vise à harmoniser l'énergie vitale - ce qu'on appelle le Qi - en plaçant des aiguilles à des points spécifiques. Des études comme celles-ci sur Envivas mentionnés indiquent que l'acupuncture peut avoir des effets positifs sur des problèmes tels que les maux de dos ou les allergies. La phytothérapie MTC est également très populaire, souvent en combinaison avec d'autres méthodes telles que les ventouses.

La médecine ayurvédique, originaire d'Inde, adopte une approche holistique et vise à harmoniser le corps, l'esprit et le mode de vie. L'objectif est d'atteindre l'équilibre intérieur grâce à un régime alimentaire, de l'exercice et des traitements spéciaux - un concept qui fascine de nombreux adeptes dans les pays occidentaux. Les résultats de la recherche suggèrent que l'Ayurveda peut avoir un effet bénéfique sur des maladies telles que l'hypertension artérielle ou les problèmes articulaires. Moins tangible, mais néanmoins très répandue, l’homéopathie repose sur le principe du « guérir ce qui est semblable ». Les substances hautement diluées sont censées stimuler l’auto-guérison du corps, mais il n’existe aucune reconnaissance scientifique – un point qui suscite régulièrement des débats dans la société.

En plus de ces méthodes bien connues, il existe également des méthodes moins courantes mais tout de même appréciées. La thérapie Kneipp, par exemple, utilise des traitements aquatiques, de l'exercice et des plantes médicinales pour renforcer le système immunitaire, tandis que l'aromathérapie aux huiles essentielles favorise le bien-être, souvent en accompagnement d'autres approches. L'ostéopathie, une thérapie manuelle visant à soutenir les pouvoirs d'auto-guérison, est également particulièrement appréciée des enfants et des adultes souffrant de problèmes musculaires. Moins courantes, mais profondément ancrées dans l’histoire, sont des pratiques telles que la saignée ou la thérapie par les sangsues, qui servent à « nettoyer » le sang en cas d’hypertension artérielle ou de maladies veineuses.

La médecine anthroposophique suit une approche spirituelle qui s'appuie sur la philosophie de Rudolf Steiner et considère l'homme dans sa globalité. La thérapie au gui est particulièrement connue et est souvent utilisée comme traitement complémentaire du cancer. La thérapie par les fleurs de Bach se concentre également sur l'équilibre mental et vise à harmoniser les états émotionnels avec 38 élixirs floraux différents - même en l'absence de preuves scientifiques. Des méthodes telles que les sels de Schüssler, basés sur une prétendue carence en minéraux, ou l'hydrothérapie du côlon pour le nettoyage intestinal suscitent également de l'intérêt, même si leur effet n'est pas sans controverse.

La popularité de toutes ces approches montre à quel point il est nécessaire de trouver des moyens alternatifs ou complémentaires de promouvoir la santé. Qu'il s'agisse des effets doux des plantes médicinales, de la vision holistique de l'Ayurveda ou de l'acupuncture traditionnelle, de nombreuses personnes apprécient la possibilité de participer activement à leur rétablissement. Mais derrière la fascination suscitée par ces méthodes se cache la question de savoir dans quelle mesure elles reposent sur des effets réels et dans quelle mesure elles reposent sur des attentes.

L'homéopathie à l'honneur

Vous êtes-vous déjà demandé comment une petite boule de sucre, à peine plus grosse qu'une tête d'épingle, pouvait promettre la guérison ? C’est exactement là qu’intervient l’homéopathie, une approche qui suscite à la fois fascination et scepticisme depuis plus de deux siècles. Développé à la fin du XVIIIe siècle par le médecin allemand Samuel Hahnemann, ce système repose sur une idée fondamentale qui semble à première vue paradoxale : une substance qui déclenche certains symptômes chez les personnes saines devrait, sous une forme très diluée, atténuer ces mêmes symptômes chez les personnes malades. Ce principe, connu sous le nom de « similia similibus curentur » – le semblable guérit par le semblable – est au cœur de cette méthode de guérison alternative.

La fabrication des remèdes homéopathiques suit un rituel bien précis. Les matières premières, qui proviennent de plantes, d'animaux ou de minéraux, sont diluées et secouées à plusieurs reprises au cours d'un processus appelé dynamisation. Souvent, les dilutions sont si extrêmes qu'à la fin il ne reste plus aucune molécule détectable de la substance d'origine - un point souvent critiqué dans la communauté scientifique. Néanmoins, les adeptes pensent que ce processus transmet un type d’« information énergétique » qui stimule le corps à se guérir lui-même. De telles préparations, souvent sous forme de globules ou de gouttes, sont ensuite prises par voie orale pour traiter diverses affections, du rhume aux maladies chroniques.

Dans la pratique, l'homéopathie accorde une grande importance à une approche individuelle. Une visite chez un homéopathe commence généralement par une anamnèse détaillée qui va bien au-delà des purs symptômes physiques. L'état émotionnel du patient, ses conditions de vie et ses caractéristiques personnelles jouent un rôle central, car le traitement ne s'adresse pas seulement à la maladie mais à la personne dans son ensemble. Ces conversations peuvent durer de dix minutes à plus d'une heure, comme le montre un aperçu Wikipédia est décrit. L'objectif est de trouver un remède qui correspond exactement aux symptômes individuels et à la personnalité de la personne concernée - un processus qui, pour de nombreux patients, représente un changement bienvenu par rapport à la médecine conventionnelle, souvent perçue comme impersonnelle.

L'application de cette méthode s'étend à un large éventail de conditions. Les gens se tournent souvent vers les remèdes homéopathiques pour des problèmes quotidiens comme le rhume, les allergies ou les troubles du sommeil. Son utilisation est particulièrement appréciée des enfants, par exemple pour soulager les douleurs dentaires ou les infections mineures, car les préparations sont considérées comme douces et n'ont aucun effet secondaire. Ils sont également très répandus en automédication - une analyse réalisée aux USA montre que de nombreux adultes utilisent des produits homéopathiques sans consulter un praticien, notamment en cas de rhume ou de douleurs musculo-squelettiques, comme le montre le site Internet. CCNSI mentionné. Mais il existe également des cas où l'homéopathie est utilisée pour des maladies plus graves, en complément ou même en alternative aux thérapies conventionnelles, ce qui n'est pas sans risques.

Hahnemann lui-même a introduit le concept de « miasmes », un type de cause sous-jacente de maladie chronique qui devrait être traitée par des remèdes homéopathiques. Cette idée, qui repose sur une idée non scientifique des causes de la maladie, montre à quel point l'homéopathie est fortement influencée par une base philosophique plutôt qu'empirique. Néanmoins, il a trouvé des partisans dans le monde entier, de l’Europe à l’Amérique du Nord en passant par l’Inde, où il est même intégré au système de santé national. Sa popularité atteint son apogée au XIXe siècle, suivie d'un déclin, avant de connaître une renaissance dans le sillage du mouvement New Age des années 1970.

Cependant, l’application pratique soulève des questions qui dépassent la simple production et consommation des fonds. Comment une préparation qui, chimiquement parlant, ne contient souvent que du sucre ou de l’eau, peut-elle avoir un effet ? Et pourquoi tant d’utilisateurs rapportent-ils des expériences positives alors que les preuves scientifiques s’y opposent ? Cet écart entre la perception personnelle et la recherche objective constitue un conflit central qui accompagne encore aujourd’hui l’homéopathie.

Preuve scientifique sur l'homéopathie

S'interroger sur l'efficacité d'une méthode de guérison basée sur des principes aussi inhabituels que des dilutions extrêmes ouvre un large champ de débats et de données. L'homéopathie est sous le microscope de la science depuis sa création, et de nombreuses études et méta-analyses approfondies ont tenté d'évaluer ses effets réels. Il en ressort un tableau qui peut être décevant pour de nombreux partisans, mais qui constitue pour les critiques une confirmation attendue depuis longtemps. La question de savoir si les remèdes homéopathiques produisent plus qu’un simple effet placebo reste un point central de controverse dans la recherche médicale.

Un examen plus approfondi de l’étude scientifique de cette méthode révèle une tendance claire. De nombreuses études cliniques menées au fil des décennies ont pour la plupart conclu que les préparations homéopathiques n'ont aucun effet spécifique au-delà de l'effet placebo. L’une des études les plus complètes vient d’Australie, où le gouvernement a conclu en 2015 qu’il n’existait aucune preuve fiable de l’efficacité de l’homéopathie pour quelque problème de santé que ce soit, après une analyse de 57 revues systématiques et 176 études individuelles. Ces résultats, tels qu'ils apparaissent sur le site Internet de CCNSI En résumé, soulignent la difficulté de démontrer un effet thérapeutique qui dépasse les attentes des patients.

Les méta-analyses, qui combinent diverses études pour tirer des conclusions plus fiables, dressent un tableau similaire. Au XXIe siècle, de tels résumés ont montré à plusieurs reprises que les principes fondamentaux de l'homéopathie - en particulier l'idée selon laquelle des substances hautement diluées ont un effet curatif - sont incompatibles avec les lois fondamentales de la chimie et de la physique. Beaucoup de ces analyses, comme dans un aperçu Wikipédia présentés, arrivent à la conclusion que les résultats positifs des études individuelles sont souvent dus à des faiblesses méthodologiques, à des échantillons restreints ou à des biais. Dès que des critères scientifiques plus stricts sont appliqués, la preuve d’un effet spécifique disparaît.

Un autre aspect souligné à plusieurs reprises dans la recherche concerne la composition biochimique des préparations. Étant donné que de nombreux remèdes homéopathiques sont tellement dilués que les molécules de la substance d'origine ne peuvent plus être détectées, il n'existe aucune explication plausible quant à la manière dont ils pourraient avoir un effet pharmacologique. Les scientifiques affirment que les améliorations signalées chez les patients sont plus probablement dues à des facteurs psychologiques tels que l'effet placebo, la récupération naturelle ou les traitements concomitants. Ce point de vue est partagé par les grandes organisations de santé, qui soulignent qu’il n’existe aucune preuve fiable de l’efficacité des remèdes homéopathiques.

Néanmoins, il existe également des études isolées dans la recherche qui suggèrent des effets positifs, notamment pour les plaintes subjectives telles que la douleur ou les troubles du sommeil. Cependant, les critiques soulignent que ces résultats ne sont souvent pas reproductibles et ne sont pas confirmés par des études plus vastes et plus contrôlées. Le débat est encore compliqué par le fait que de nombreux utilisateurs utilisent des remèdes homéopathiques en combinaison avec d'autres thérapies, ce qui rend difficile l'attribution des effets. De plus, les soins intensifs prodigués par les praticiens, qui passent souvent beaucoup de temps à faire l'anamnèse, jouent un rôle dans la perception d'amélioration, facteur qui peut être indépendant de l'effet du médicament lui-même.

Le débat scientifique a également eu des conséquences politiques et réglementaires. Dans des pays comme l’Australie, la Grande-Bretagne et la France, le financement public des traitements homéopathiques a été interrompu parce que les preuves de leur efficacité étaient jugées insuffisantes. De telles décisions reflètent le large consensus dans la recherche selon lequel les ressources seraient mieux investies dans des thérapies efficaces et éprouvées. Mais malgré ces évolutions, l’homéopathie reste présente dans le public, soutenue par des témoignages personnels et un scepticisme profondément enraciné à l’égard de la médecine conventionnelle chez certaines personnes.

L’écart entre la perception individuelle et l’évaluation scientifique conduit à des tensions permanentes. Alors que les études et analyses continuent de remettre en question les fondamentaux de l’homéopathie, de nombreux utilisateurs cherchent des explications à leurs propres expériences positives. Cet écart entre l’expérience subjective et les données objectives ouvre la voie à d’autres questions qui concernent d’autres approches alternatives au-delà de l’homéopathie.

acupuncture

Remontons le temps, il y a des milliers d'années, dans un monde où l'art de guérir était étroitement lié à la philosophie de la vie. C’est dans ce contexte qu’est née en Chine une méthode encore pratiquée aujourd’hui dans le monde entier : l’acupuncture. Ses racines remontent à environ 100 avant JC. BC, lorsqu’elle a été développée dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Cette pratique est basée sur l’idée qu’une énergie vitale invisible, appelée Qi, circule par des voies spéciales dans le corps appelées méridiens. Lorsque ce flux d’énergie est perturbé, des maladies peuvent survenir, et c’est exactement là que l’acupuncture entre en jeu pour rétablir l’équilibre.

L’idée de base derrière cette technique est d’harmoniser le flux de Qi en plaçant spécifiquement de fines aiguilles à des points spécifiques le long des méridiens. Ces points, qui sont des centaines sur le corps, seraient liés à différents organes, émotions ou fonctions physiques. Du point de vue de la MTC, la stimulation de ces zones régule non seulement le flux d'énergie, mais active également les pouvoirs d'auto-guérison du corps. Dans la compréhension occidentale, cependant, on suppose souvent que les aiguilles stimulent les nerfs, les muscles et le tissu conjonctif, ce qui pourrait favoriser la libération d'analgésiques naturels tels que les endorphines, comme c'est le cas du côté de la peau. Clinique Mayo s'explique.

La mise en œuvre pratique d'un traitement d'acupuncture suit un processus clair, même si celui-ci peut varier en fonction du praticien et du contexte culturel. Tout d'abord, un historique médical détaillé est dressé, au cours duquel les symptômes, le mode de vie et l'état de santé général du patient sont discutés. Le patient s'allonge ensuite sur un lit rembourré pendant que le praticien insère de fines aiguilles stériles en acier inoxydable aux points sélectionnés. Ces aiguilles, généralement utilisées entre 5 et 20 par séance, sont insérées à différentes profondeurs en fonction de l'effet recherché. Souvent, le placement de l'aiguille est pratiquement indolore, certains patients ressentant un léger picotement ou une sensation sourde - connue sous le nom de « de-qi » - qui est considérée comme un signe d'un placement correct.

En plus de la technique classique de l'aiguille, il existe également des variantes destinées à améliorer l'effet. Certains praticiens appliquent de la chaleur en chauffant les aiguilles ou en utilisant une technique appelée moxibustion, dans laquelle l'armoise séchée est brûlée près de la peau. D'autres combinent le traitement avec des impulsions électriques, appelées électroacupuncture, pour intensifier la stimulation. Des méthodes telles que l'acupression, qui utilise la pression au lieu d'aiguilles, ou l'auriculothérapie, qui se concentre sur des points de l'oreille, font également partie du répertoire élargi. Cette diversité montre à quel point la pratique est devenue adaptable au fil des siècles.

Historiquement, cet art de guérison s'est répandu de la Chine à la Corée au VIe siècle, puis au Japon et enfin en Europe, où il s'est fait connaître pour la première fois grâce aux missionnaires médicaux. Aujourd'hui, il est utilisé dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, en Australie et dans de nombreux pays européens, souvent en association avec d'autres thérapies. La durée du traitement varie, une séance pouvant aller jusqu'à 60 minutes, et 6 à 8 séances sont souvent recommandées pour obtenir des résultats visibles. Les domaines d'application sont très variés : du soulagement des douleurs chroniques telles que les maux de dos ou les migraines jusqu'au soulagement des nausées, par exemple après une chimiothérapie, ou des maladies respiratoires telles que la rhinite allergique.

La sécurité de la méthode dépend fortement des qualifications du praticien. Si cela est fait correctement et en utilisant des aiguilles stériles jetables, les risques sont faibles, bien que de légers effets secondaires tels que des douleurs, des saignements mineurs ou des ecchymoses puissent survenir. Une prudence particulière est de mise chez certains groupes de personnes, comme les femmes enceintes, car certains points pourraient déclencher des contractions, ou encore chez les personnes portant un stimulateur cardiaque lorsqu'une stimulation électrique est utilisée. Néanmoins, l’acupuncture reste une option attractive pour beaucoup, notamment en raison de son caractère peu invasif et des soins individuels souvent perçus comme bénéfiques.

La longue histoire et la diffusion mondiale de cette technologie soulèvent des questions qui vont au-delà de la simple application. Comment expliquer le succès rapporté par de nombreux patients et dans quelle mesure les croyances culturelles jouent-elles un rôle dans la perception de l’effet ? Ces considérations conduisent inévitablement à un examen plus approfondi des preuves qui sous-tendent l’acupuncture.

Preuves sur l'acupuncture

Une petite piqûre censée apporter un grand soulagement - cette idée pousse de nombreuses personnes à essayer l'acupuncture comme remède contre la douleur ou d'autres problèmes. Mais que dit la science sur les effets réels de cette pratique millénaire ? Au cours des dernières décennies, les recherches sur ce sujet ont considérablement augmenté, avec des milliers d’études tentant d’évaluer l’efficacité dans diverses conditions. Les résultats sont aussi divers que les domaines d’application eux-mêmes, ce qui alimente encore davantage la discussion sur les véritables avantages de cette méthode.

Plus de 10 000 essais contrôlés randomisés sur l’acupuncture ont été publiés depuis 1975, et plus de 2 400 revues systématiques ont été publiées entre 2000 et 2020, selon une analyse complète. PMC montre. Ces études se concentrent souvent sur les problèmes musculo-squelettiques, qui représentent environ 35 % des études, suivis par les maladies neurologiques, le cancer et les problèmes cardiovasculaires. L'effet sur la douleur chronique est particulièrement fréquemment examiné, certaines revues trouvant des effets modérés à forts sur les maux de dos non spécifiques, les douleurs au cou et aux épaules et la fibromyalgie. Ces résultats suggèrent que la stimulation par l'aiguille peut apporter un soulagement notable dans certains cas.

Un aperçu récent, publié sous forme d'article en libre accès et financé par SMS, met également en évidence des évolutions positives, telles que TCM.edu signalé. Cette analyse de méta-analyses et de revues systématiques de 2017 à 2022 montre une efficacité fondée sur des preuves pour dix indications médicales. Il s'agit notamment des douleurs chroniques, des maux de dos, de l'arthrose du genou, des migraines, des céphalées de tension, des nausées et vomissements postopératoires, de la fatigue liée au cancer, des symptômes de la ménopause, de l'infertilité féminine (en association avec des thérapies de reproduction) et de la prostatite chronique ou du syndrome de douleur pelvienne. En outre, il existe des preuves d'un bénéfice potentiel dans 82 autres indications, alors qu'un effet nul ou insuffisant a été démontré dans six seulement.

Malgré ces données encourageantes, la recherche n’est pas sans défis. Un problème fréquemment cité est la qualité de nombreuses études, notamment en ce qui concerne les faiblesses méthodologiques telles que l’absence de critères d’exclusion ou une prise en compte insuffisante des biais de publication. En outre, la conception des études contrôlées par placebo rend difficile l'attribution claire des effets, car l'acupuncture dite fictive - dans laquelle des aiguilles sont placées à des points non spécifiques - donne souvent des résultats similaires à ceux du traitement réel. Cela soulève la question de savoir si l'effet repose sur les attentes du patient ou sur une stimulation non spécifique.

Un autre aspect qui retient l’attention dans la recherche est l’origine géographique des études. Plus de 40 % des revues systématiques proviennent de Chine, ce qui soulève des inquiétudes quant à d’éventuels biais ou influences culturelles sur les résultats. Néanmoins, des études occidentales, par exemple aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ont également documenté des effets positifs sur certaines affections telles que les migraines ou les nausées postopératoires. Cet écart entre la qualité et l’origine des études montre à quel point la collaboration internationale et les méthodes standardisées sont importantes pour les recherches futures.

Ce qui est également intéressant, c’est que malgré les preuves croissantes, l’intégration de l’acupuncture dans les systèmes de santé est souvent à la traîne. Dans de nombreux pays, l'assurance ne couvre que les traitements dans une mesure limitée, généralement uniquement pour les maladies douloureuses. Les domaines de recherche sous-financés, tels que l’utilisation dans le traitement de la dépression, de la migraine ou de la dépendance aux opioïdes, offrent également un potentiel d’analyse plus approfondie, compte tenu en particulier du lourd fardeau de morbidité dans ces domaines. Les suggestions d'amélioration comprennent la numérisation des données probantes, l'échange entre cliniciens et décideurs et des efforts de recherche conjoints pour mieux utiliser les données existantes.

Les résultats mitigés des études reflètent la complexité de l’évaluation d’une méthode basée à la fois sur des croyances historiques et sur des normes scientifiques modernes. Bien que certains patients signalent une amélioration notable, la question reste de savoir dans quelle mesure cela est dû à des mécanismes spécifiques et dans quelle mesure à d’autres facteurs. Cette incertitude conduit directement à une réflexion plus approfondie sur des approches alternatives qui équilibrent également la tradition et les preuves.

Phytothérapie

Même avant l’existence des documents écrits, les gens se tournaient vers la nature pour se soigner – preuve du lien profond qui existe encore aujourd’hui entre les humains et les plantes. Des preuves archéologiques suggèrent que même les Néandertaliens utilisaient des herbes médicinales il y a environ 60 000 ans et que depuis lors, la phytothérapie, également connue sous le nom de phytothérapie, s'est développée à travers les cultures et les continents. Des anciennes civilisations d’Égypte, de Chine et de Grèce aux jardins d’herbes aromatiques médiévaux d’Europe, l’utilisation de plantes médicinales pour soulager les maux et prévenir les maladies est un patrimoine universel qui connaît aujourd’hui une renaissance.

Dans de nombreuses sociétés, l’utilisation de plantes médicinales était et reste profondément ancrée dans la tradition. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 70 à 95 % de la population mondiale est soignée par la médecine traditionnelle, comme indiqué sur le site de Susan Kaiser est mis en évidence. En Chine, par exemple, les herbes sont un élément central de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), où elles sont souvent utilisées dans des mélanges complexes pour harmoniser le corps. En Inde, la phytothérapie joue un rôle clé dans l'Ayurveda, où des plantes comme le curcuma ou l'ashwagandha sont considérées non seulement comme médicinales, mais aussi comme un moyen de renforcer l'organisme tout entier. Dans le contexte occidental, notamment en Europe, les herbes étaient cultivées dans les jardins des monastères au Moyen Âge afin de préserver et de transmettre les connaissances sur leurs effets.

Les utilisations des herbes médicinales sont aussi diverses que les cultures dont elles sont issues. Ils sont souvent pris en interne sous forme de thés, teintures, décoctions, gélules ou comprimés pour traiter des affections telles que des problèmes digestifs ou des troubles du sommeil. Ils sont utilisés en externe sous forme de bains, d'inhalations, de compresses ou de mélanges d'huiles, par exemple pour soulager les irritations cutanées ou les tensions musculaires. Alors que les pratiques ayurvédiques reposent souvent sur des extraits d’huiles complexes, la phytothérapie occidentale préfère souvent les extraits aqueux ou les bains. Ces différences reflètent non seulement les préférences régionales, mais aussi les perceptions individuelles de la santé et de la guérison.

Un aspect notable est la personnalisation, qui joue un rôle dans de nombreuses traditions. En herboristerie moderne, un historique médical détaillé est souvent effectué pour identifier les faiblesses du système immunitaire ou des affections spécifiques avant de créer des mélanges sur mesure. Cette approche se retrouve également dans les pratiques chamaniques, où les plantes auraient un effet non seulement physique mais aussi spirituel. Le dosage varie considérablement : alors que certaines cultures reposent sur des applications douces et à long terme, d'autres préfèrent des préparations concentrées pour des effets rapides, soulignant la nécessité d'expertise et de prudence.

La phytothérapie est scientifiquement classée depuis le XIXe siècle, lorsque des principes actifs tels que la morphine ont été isolés du pavot à opium ou la salicine de l'écorce de saule, conduisant au développement de médicaments modernes. Néanmoins, l’application traditionnelle reste vivante, souvent associée à de nouvelles découvertes. En Allemagne par exemple, la phytothérapie est officiellement intégrée au système de santé et est soumise à une réglementation stricte pour en garantir la qualité et la sécurité. Dans d’autres régions, cependant, de tels mécanismes font défaut, ce qui rend parfois leur utilisation risquée car les normes de qualité et les recommandations posologiques ne sont pas toujours respectées.

L’importance culturelle des herbes médicinales va bien au-delà de leurs effets médicinaux. Dans de nombreuses communautés, ils font partie de rituels et de traditions qui transmettent les connaissances de génération en génération. Qu'il s'agisse de la camomille, utilisée depuis des siècles en Europe pour lutter contre l'anxiété et l'inflammation, ou du ginseng en Asie, considéré comme un tonique, les plantes sont souvent plus que de simples remèdes ; ils incarnent un lien avec la nature et l’histoire. Cette dimension émotionnelle et spirituelle rend son utilisation particulièrement précieuse pour de nombreuses personnes.

Cependant, son utilisation généralisée soulève également des questions, notamment en matière de sécurité et d’interactions avec les médicaments conventionnels. Comment concilier les connaissances anciennes avec les exigences de la médecine moderne et quelles plantes résistent à l’examen scientifique ? Ces considérations nous amènent à examiner les preuves et l’efficacité réelle des herbes médicinales.

Etudes scientifiques sur la phytothérapie

Considérer la nature comme une pharmacie peut sembler romantique, mais quelle part de vérité y a-t-il dans les promesses curatives des herbes appréciées depuis des siècles ? La recherche moderne a commencé à examiner les connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales afin d'évaluer leurs effets thérapeutiques avec une précision scientifique. Des études en double aveugle aux tests en laboratoire, les résultats sont aussi divers que les plantes elles-mêmes, offrant à la fois confirmation et défis pour leur application dans la médecine d'aujourd'hui. Cet examen des preuves montre que toutes les herbes ne tiennent pas leurs promesses, mais que certaines ont un potentiel surprenant.

L'une des plantes les plus étudiées est le millepertuis, connu pour ses effets améliorant l'humeur. Des études comme celles-ci sur Planté mentionnés suggèrent qu'il pourrait aider à la dépression légère à modérée en affectant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Des études cliniques montrent que les extraits standardisés obtiennent dans certains cas des résultats comparables aux antidépresseurs synthétiques, mais avec moins d'effets secondaires tels que la fatigue. Cependant, les chercheurs mettent en garde contre les interactions, car le millepertuis peut réduire l'efficacité d'autres médicaments, tels que les pilules contraceptives, ce qui souligne la nécessité de consulter un professionnel.

Les effets de la camomille, appréciée depuis longtemps pour ses propriétés calmantes, sont également bien documentés. Les recherches suggèrent qu’il peut aider à lutter contre les troubles du sommeil et l’anxiété légère, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques. La situation est similaire avec la menthe poivrée, dont il a été démontré dans des études que les huiles essentielles soulagent les problèmes digestifs tels que le syndrome du côlon irritable. Ces effets sont attribués à l’action spasmolytique qui réduit les spasmes musculaires du tractus gastro-intestinal, ce qui en fait un choix populaire pour les maux quotidiens.

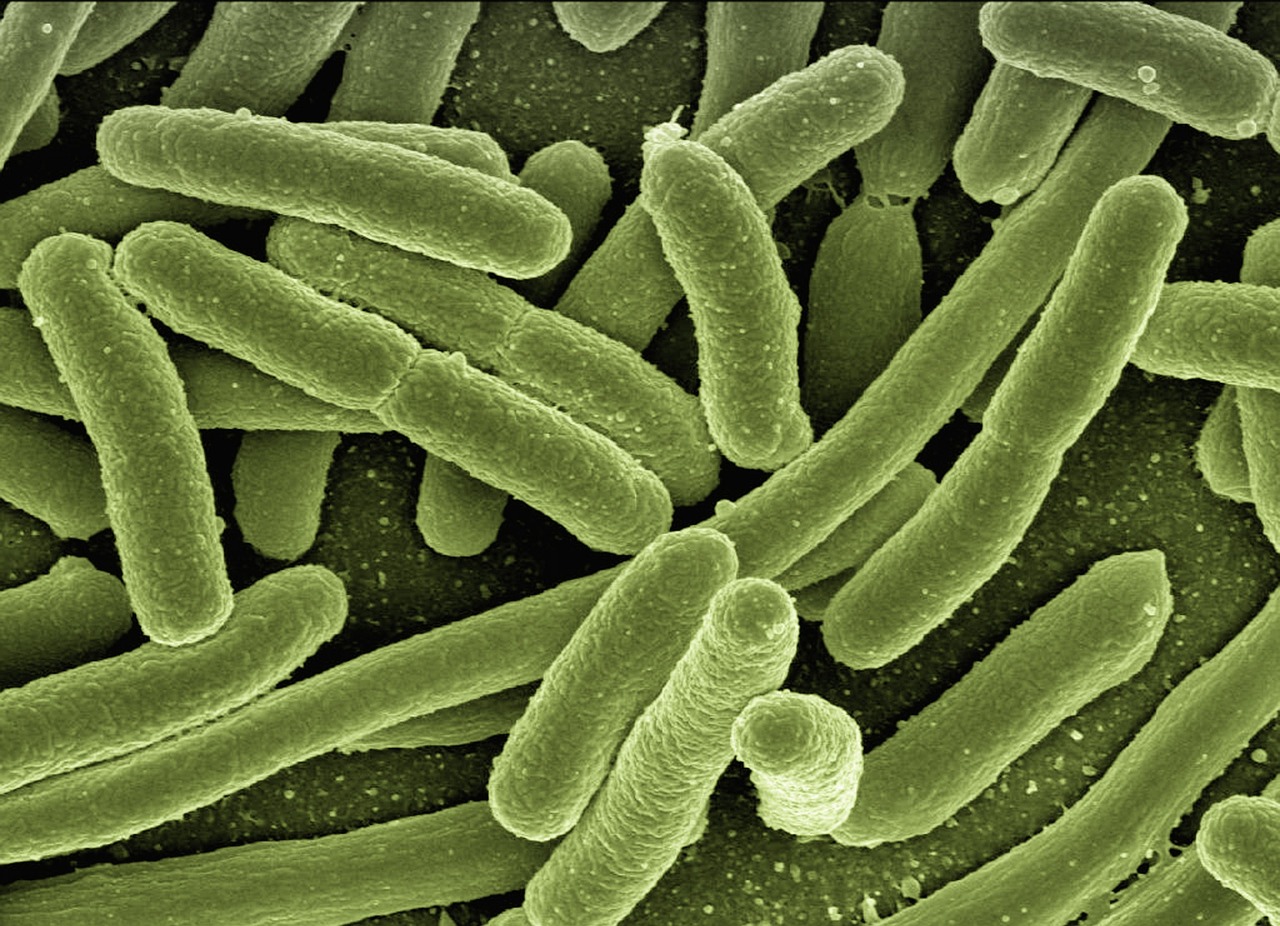

Une autre plante qui a récemment retenu l'attention est le curcuma, dont l'ingrédient actif, la curcumine, présente des propriétés antibactériennes prometteuses. Les tests de laboratoire, comme ceux sur SciSimple montrent que la curcumine peut inhiber la croissance de bactéries telles que Staphylococcus aureus et Escherichia coli en perturbant leur production de protéines. Dans certaines expériences, il a obtenu des résultats comparables à ceux des antibiotiques courants, bien que son efficacité dépende fortement de la méthode d'extraction. Ces résultats suggèrent un potentiel, en particulier en association avec des antibiotiques conventionnels, pour lutter contre la résistance, bien que des essais cliniques chez l'homme soient encore en cours.

L'étude d'extraits de cactus, notamment d'Opuntia ficus-indica, qui pourraient être efficaces contre des bactéries résistantes comme Pseudomonas aeruginosa, un problème courant dans les hôpitaux, fournit également des résultats intéressants. La recherche montre que l'activité antibactérienne augmente lorsque les extraits sont chauffés et que des effets positifs peuvent être obtenus même à de faibles concentrations. En revanche, les résultats pour les graines de lin étaient moins convaincants : bien que riches en graisses et en nutriments sains, elles favorisaient en fait la croissance bactérienne dans certains tests, limitant leur rôle à un effet de soutien plutôt que primaire.

En plus de ces exemples prometteurs, il existe également des herbes pour lesquelles les preuves sont mitigées ou contradictoires. Le Ginkgo biloba, souvent vanté pour améliorer la fonction cognitive, a montré de légers bienfaits pour les problèmes de mémoire dans certaines études, tandis que d'autres n'ont trouvé aucun effet significatif. Cela augmente également le risque de saignement lors de la prise simultanée d'anticoagulants, ce qui complique leur utilisation. Il convient de faire preuve de la même prudence avec le gingembre qui, bien qu'il soulage les nausées et ait un effet anti-inflammatoire, peut provoquer une irritation de l'estomac à forte dose.

La recherche est confrontée à plusieurs défis, notamment la variabilité de la qualité des extraits et la nécessité de déterminer les dosages optimaux. De nombreuses études se sont jusqu'à présent limitées à des expériences en laboratoire et le transfert dans l'organisme humain nécessite des investigations cliniques plus approfondies. Néanmoins, le nombre croissant d'études montre que les plantes médicinales pourraient apporter une contribution précieuse dans certains domaines, notamment lorsque des synergies avec les thérapies conventionnelles sont utilisées. Le rôle que ces plantes médicinales jouent en fin de compte dans la médecine moderne dépend d’une standardisation et d’une éducation plus poussées.

Comparaison des méthodes de guérison alternatives

Trois voies vers la guérison, mais chacune prend une direction différente : l'homéopathie, l'acupuncture et la phytothérapie offrent des voies différentes pour promouvoir le bien-être, mais sont confrontées au même défi : prouver leur efficacité dans un monde régi par les preuves scientifiques. Ces approches alternatives, profondément ancrées dans les traditions historiques, diffèrent fondamentalement par leur philosophie, leur méthodologie et la manière dont elles abordent le corps et l’esprit humains. Une comparaison de leurs concepts et des recherches à l’appui révèle à la fois des similitudes et des différences frappantes qui éclairent leurs rôles respectifs dans le paysage des soins de santé moderne.

Commençons par l'homéopathie, dont l'idée centrale repose sur un principe de similarité. Développée à la fin du XVIIIe siècle, elle suppose qu’une substance provoquant des symptômes chez des personnes en bonne santé peut, sous une forme hautement diluée, apporter un soulagement à des personnes malades présentant des symptômes similaires. La production de ces agents par dilutions et agitations répétées aboutit souvent à ce qu'il ne reste aucune molécule détectable de la substance de départ - un point qui a suscité de nombreuses critiques scientifiques. Les applications vont du traitement des allergies aux problèmes de peau en passant par les troubles psychologiques tels que l'anxiété. Cependant, malgré sa popularité et les soins personnalisés appréciés par de nombreux patients, les preuves restent rares. Des méta-analyses approfondies, documentées sur diverses plateformes, ne montrent généralement aucun effet au-delà de l'effet placebo, qui classe souvent l'homéopathie comme pseudoscience dans la communauté scientifique.

L’acupuncture aborde l’objectif de guérison d’une manière complètement différente. Avec des racines dans la médecine traditionnelle chinoise (MTC) remontant à plus de 2 000 ans, elle repose sur l’idée d’un flux d’énergie, appelé Qi, qui circule à travers les méridiens du corps. On dit que les perturbations de ce flux provoquent des maladies, et en plaçant de fines aiguilles à des points spécifiques, l'équilibre est rétabli. Cette méthode est souvent utilisée pour soulager des douleurs comme les maux de dos ou les migraines, mais aussi pour des troubles psychologiques comme la dépression ou l'insomnie. Différence.de décrit. Contrairement à l'homéopathie, un nombre croissant d'études démontrent des effets modérés à forts dans certaines indications, comme la douleur chronique ou les nausées postopératoires. Cependant, la recherche reste confrontée à des difficultés méthodologiques et à des différences culturelles dans la qualité des études, ce qui rend les preuves pas toujours claires.

Une troisième approche est celle de la phytothérapie, également connue sous le nom de phytothérapie, qui repose sur l'utilisation de plantes médicinales ou de leurs composants pour traiter les affections. Cette pratique, l'une des thérapies médicales les plus anciennes au monde, se retrouve dans des cultures allant de la MTC à l'Ayurveda indien en passant par les traditions européennes. Des préparations telles que des thés, des teintures ou des extraits visent à soulager les souffrances physiques et parfois psychologiques - des problèmes digestifs avec la menthe poivrée aux troubles du sommeil avec la valériane. Les supports scientifiques varient considérablement selon les plantes, comme le montre Wikipédia montré. Alors que certaines herbes, comme le millepertuis pour la dépression ou le curcuma pour l'inflammation, donnent des résultats prometteurs, d'autres sont moins bien documentées ou disposent de données contradictoires. De plus, la standardisation des ingrédients, qui dépendent du climat et de la période de récolte, nécessite des contrôles stricts pour garantir leur efficacité et leur sécurité.

Une comparaison directe des approches révèle des différences fondamentales dans leur approche. L'homéopathie repose sur un fondement philosophique qui défie souvent toute explication scientifique et se concentre sur des traitements hautement individualisés sans intervention physique. L'acupuncture, quant à elle, utilise une méthode physique – le placement d'aiguilles – et combine une théorie énergétique avec des effets physiologiques mesurables tels que la stimulation nerveuse. La phytothérapie, quant à elle, s'appuie sur des substances tangibles et biochimiquement actives dont les effets sont souvent plus proches de ceux des médicaments conventionnels, mais dont la qualité peut varier en raison des fluctuations naturelles. Ces contrastes conceptuels se reflètent également dans l'acceptation : alors que l'acupuncture et la phytothérapie sont au moins partiellement intégrées dans de nombreux systèmes de santé, l'homéopathie reste souvent controversée et n'est plus soutenue par l'État dans certains pays.

Les preuves renforcent encore ces différences. L'acupuncture fait l'objet d'un nombre croissant d'études démontrant des bienfaits spécifiques contre la douleur et d'autres affections, bien que les mécanismes ne soient pas entièrement compris. La phytothérapie montre des effets pharmacologiques évidents avec certaines plantes, mais elle est confrontée au défi de la standardisation et à la nécessité d'études cliniques plus approfondies. L'homéopathie, en revanche, souffre d'un manque de preuves convaincantes, la plupart des analyses ne trouvant aucun effet spécifique au-delà du placebo. Cet écart soulève la question du poids que devraient avoir les expériences personnelles par rapport aux données objectives.

La comparaison de ces méthodes montre que les approches alternatives de guérison ne peuvent pas être considérées comme un bloc monolithique. Chacun apporte sa propre histoire, sa philosophie et ses propres preuves qui définissent à la fois ses forces et ses limites. La manière dont ces différences influencent la perception et l’application dans la pratique conduit à une discussion plus large sur le rôle de la tradition et de la science dans les soins de santé modernes.

Expériences et rapports des patients

Derrière chaque décision médicale se cache une histoire personnelle, un combat individuel ou une étincelle d’espoir qui dépasse souvent toute étude. Lorsqu’il s’agit de méthodes de guérison alternatives, ce sont les expériences et les opinions des patients qui contrastent vivement avec les analyses scientifiques. De la recherche d'un soulagement aux maladies chroniques jusqu'à la gestion de diagnostics difficiles, les voix des personnes touchées dressent un tableau aux multiples facettes de l'homéopathie, de l'acupuncture et de la phytothérapie, oscillant entre scepticisme et profonde gratitude.

Beaucoup de ceux qui se tournent vers des approches alternatives signalent un besoin de soins holistiques qui leur manque dans la médecine conventionnelle. Anna, une femme de 52 ans atteinte d'un cancer du côlon, décrit dans une interview IllnessExperiences.de, comment elle a eu recours à la phytothérapie parallèlement à la chimiothérapie après son diagnostic. «J'ai essayé les préparations à base de gui parce que j'ai entendu dire qu'elles pouvaient renforcer le système immunitaire», dit-elle. Même si elle n'a remarqué aucune amélioration mesurable de ses marqueurs tumoraux, elle a ressenti un soutien psychologique : "Cela m'a donné l'impression de faire quelque chose pour moi-même, et non d'attendre passivement." Son expérience reflète un thème fréquemment cité : le rôle actif que les patients souhaitent jouer dans leur rétablissement.

Une recherche similaire de contrôle peut être trouvée chez Manfred, à qui on a diagnostiqué un plasmocytome solitaire en 2010 et plus tard un myélome multiple. Dans un rapport Myélome.org Il décrit comment, après un traitement réussi, il a utilisé le cannabis comme méthode alternative contre la douleur. "Les analgésiques conventionnels avaient trop d'effets secondaires", explique-t-il. "Grâce au cannabis, j'ai pu mieux dormir et j'ai eu moins de symptômes." Pour lui, cette décision n'était pas seulement une question de soulagement, mais aussi de qualité de vie, qu'il souhaitait retrouver malgré sa grave maladie. Ses propos soulignent à quel point les remèdes alternatifs sont souvent utilisés en complément pour alléger le fardeau des thérapies traditionnelles.

Cependant, toutes les expériences ne se caractérisent pas par le succès. Sabine, qui souffre également de myélome multiple, a essayé l'homéopathie comme traitement d'appoint, mais est restée sceptique. « J'ai pris des globules contre les nausées pendant la chimio, mais honnêtement, je n'ai ressenti aucune différence », avoue-t-elle. Néanmoins, elle a apprécié les conversations avec son homéopathe, qui lui ont apporté un soutien émotionnel. Cet aspect - la composante interpersonnelle - apparaît fréquemment dans les rapports et montre que les bénéfices perçus des méthodes alternatives vont souvent au-delà de l'effet physique et répondent à des besoins psychologiques ou sociaux.

Un tableau mitigé se dégage en matière d’acupuncture. Un patient de 38 ans souffrant de maux de dos chroniques, cité anonymement sur un forum en ligne, décrit sa première séance comme étonnamment agréable : "J'avais peur des aiguilles, mais c'était presque relaxant. Après quelques traitements, j'étais capable de mieux bouger." Même s'il n'a pas connu un rétablissement complet, la méthode l'a aidé à réduire sa prise d'analgésiques. En revanche, un autre patient qui a essayé l'acupuncture pour ses migraines a rapporté des résultats décevants : "J'ai fait six séances, mais les maux de tête revenaient tout aussi souvent." Ces différentes expériences illustrent à quel point les réactions individuelles à de telles thérapies peuvent être.

Un thème récurrent dans les histoires est le désir d’alternatives plus douces, notamment pour les maladies graves comme le cancer. Rita, qui a subi une chimiothérapie à haute dose avec greffe de cellules souches autologues en 2017, s'est tournée vers des suppléments à base de plantes pour lutter contre les effets secondaires tels que la fatigue. « J’ai pris de l’ashwagandha parce qu’on me le recommandait pour retrouver de l’énergie », explique-t-elle. Bien qu’elle n’ait aucune confirmation scientifique de l’effet, elle s’est sentie plus énergique après quelques semaines. De tels rapports montrent que les impressions subjectives jouent souvent un rôle plus important que les mesures objectives, notamment lorsque la médecine conventionnelle atteint ses limites.

La dimension sociale des méthodes de guérison alternatives est également souvent abordée. Andreas, qui a reçu un diagnostic de cancer de la moelle osseuse en 2008, souligne l'importance d'échanger des idées avec d'autres patients qui ont essayé des méthodes similaires, comme l'acupuncture ou les plantes médicinales. « On se sent moins seul quand on entend dire que d’autres recherchent également des alternatives », réfléchit-il. Pour beaucoup, cette communauté, souvent favorisée par les groupes d’entraide, apparaît comme un facteur crucial qui accroît la valeur de telles approches au-delà de leur simple impact.

Ces réflexions personnelles mettent en lumière la relation complexe entre les attentes, l’expérience et les bénéfices réels. Si certains patients trouvent un soutien précieux dans les méthodes alternatives, d’autres restent sceptiques ou déçus. La manière dont ces perspectives individuelles sont liées aux risques et aux avantages de telles thérapies ouvre la voie à une réflexion finale sur l’équilibre entre croyance personnelle et validation scientifique.

Aspects réglementaires et lignes directrices

Naviguer dans le labyrinthe des soins de santé signifie souvent faire face à un ensemble de lois, de réglementations et d’attitudes culturelles qui façonnent l’accès à des modalités de guérison alternatives. À l’échelle mondiale, le cadre juridique de pratiques telles que l’homéopathie, l’acupuncture et la phytothérapie varie considérablement, influençant à la fois la disponibilité et la reconnaissance de ces approches. Depuis des réglementations strictes jusqu’à l’intégration ouverte dans les systèmes de santé nationaux, le paysage est aussi diversifié que les méthodes elles-mêmes, reflétant les priorités politiques, sociales et économiques.

En Allemagne, certaines méthodes de guérison alternatives jouissent d'un degré d'acceptation relativement élevé et sont partiellement intégrées dans le système de santé. La phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de plantes médicinales, est ici officiellement réglementée et de nombreux médicaments à base de plantes doivent être officiellement approuvés pour garantir leur qualité, leur efficacité et leur sécurité. L'acupuncture est prise en charge par de nombreuses mutuelles pour certaines indications comme les douleurs chroniques, à condition qu'elle soit pratiquée par des médecins qualifiés. L'homéopathie, en revanche, fait l'objet d'une surveillance plus étroite : bien qu'elle soit remboursée par certaines compagnies d'assurance maladie en tant que service supplémentaire, des débats sont en cours quant à son financement par des fonds publics, les preuves scientifiques restant limitées. Ces différences de reconnaissance montrent à quel point l’acceptation juridique est étroitement liée aux recherches existantes. Envivas décrit.

Un regard sur la Grande-Bretagne révèle une dynamique différente. Dans ce pays, le National Health Service (NHS) a largement retiré son soutien à l'homéopathie ces dernières années après que des analyses approfondies n'ont pas réussi à fournir des preuves convaincantes de son efficacité. L'acupuncture, en revanche, est proposée par certains établissements du NHS dans certains cas, comme la gestion de la douleur, bien que souvent avec des différences régionales et sous des conditions strictes. La phytothérapie est également soumise à la réglementation de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui garantit que les produits à base de plantes sont enregistrés comme médicaments traditionnels s'ils répondent à certaines normes de sécurité et de qualité. Cette position restrictive reflète une orientation plus forte vers une médecine factuelle, qui remet en question de manière critique les approches alternatives.

Les États-Unis présentent un tableau fragmenté, caractérisé par un mélange de réglementation gouvernementale et de liberté individuelle. L'acupuncture est reconnue dans de nombreux États et nécessite souvent que les praticiens soient agréés, bien que les exigences varient selon les régions. Certains régimes d'assurance, dont Medicare, couvrent l'acupuncture pour certaines affections telles que les maux de dos chroniques, ce qui témoigne de son acceptation croissante. L'homéopathie et la phytothérapie relèvent de la supervision de la Food and Drug Administration (FDA), mais avec des réglementations moins strictes que les médicaments conventionnels : les produits homéopathiques sont souvent classés comme compléments alimentaires et ne nécessitent pas d'approbation préalable, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur sécurité et leur efficacité. Cette réglementation souple permet un large accès, mais présente également des risques pour les consommateurs.

Un exemple contrasté est fourni par l’Inde, où les systèmes traditionnels tels que l’Ayurveda sont profondément enracinés dans la culture et soutenus par l’État. Le ministère de l'AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha et Homéopathie) supervise la formation, la recherche et la pratique de ces méthodes, et de nombreux soins ayurvédiques sont disponibles dans les hôpitaux publics. L'homéopathie jouit également d'une position forte et est intégrée au système de santé national, avec ses propres centres de formation et cliniques. Ce soutien institutionnel contraste avec les pays occidentaux et montre comment les valeurs culturelles peuvent façonner la reconnaissance juridique, même si les preuves scientifiques de certaines pratiques restent limitées.

En Suisse, une étape importante a été franchie en 2017 lorsque certaines méthodes de guérison alternatives - notamment l'homéopathie, l'acupuncture et la phytothérapie - ont été incluses dans l'assurance maladie obligatoire sous certaines conditions. Cela faisait suite à un référendum qui appelait à une plus grande intégration de ces approches, mais à la condition que leur efficacité, leur utilité et leur rapport coût-efficacité soient examinés plus en détail. Cette évolution illustre à quel point la volonté politique et la pression sociale peuvent influencer le cadre juridique, même si la communauté scientifique reste divisée.

Les différences mondiales en matière de réglementation mettent en lumière l’interaction complexe entre la tradition, la demande du public et les normes scientifiques. Alors que certains pays considèrent les méthodes de guérison alternatives comme un complément précieux et les soutiennent par le biais de structures juridiques, d'autres s'appuient sur des contrôles plus stricts ou les excluent des systèmes publics. Cette diversité, influencée par des facteurs politiques, sociaux et économiques, comme Mot technique24 explique, montre que la reconnaissance de telles pratiques dépend souvent moins de leur impact avéré que des contextes culturels et sociaux. Les conséquences que cela entraîne pour les patients et les systèmes de santé ouvrent la voie à une réflexion finale sur l’équilibre entre liberté et responsabilité en médecine.

Critique des méthodes de guérison alternatives

Il existe souvent un écart profond entre les résultats de laboratoire et les promesses de guérison, que les scientifiques et les médecins comblent de critiques acerbes à l'égard des méthodes de guérison alternatives. Bien que l’homéopathie, l’acupuncture et la phytothérapie aient gagné des adeptes dans le monde entier, elles se heurtent à une résistance importante de la part de la communauté professionnelle, qui se concentre sur les faiblesses méthodologiques, le manque de preuves et les risques potentiels. Ces préoccupations, soulevées par des experts médicaux et de recherche, jettent un éclairage critique sur des pratiques qui offrent de l’espoir à de nombreux patients mais qui ne répondent souvent pas aux normes scientifiques rigoureuses.

Une accusation centrale qui sous-tend la critique des trois méthodes est le manque de preuves scientifiques convaincantes. En homéopathie, les experts critiquent particulièrement les dilutions extrêmes, qui ne contiennent souvent plus de principes actifs détectables. De nombreuses études, y compris des méta-analyses approfondies, concluent que les effets observés sont principalement dus à l’effet placebo, comme le soulignent de nombreuses discussions scientifiques. Les critiques affirment que les principes de base – tels que le concept du « semblable guérit le semblable » – n’ont aucune base biochimique ou physique, plaçant la méthode dans le domaine de la pseudoscience. Cette réserve est renforcée par le fait que les résultats positifs des études sont souvent non reproductibles ou présentent des défauts méthodologiques, tels que de petits échantillons ou des groupes témoins manquants.

Il existe des réserves similaires à propos de l’acupuncture, bien que les preuves soient ici quelque peu plus différenciées. Alors que certaines études montrent des effets positifs sur la douleur ou les nausées, les scientifiques critiquent la difficulté de distinguer l’acupuncture réelle de l’acupuncture factice dans les études. Souvent, les traitements placebo – dans lesquels des aiguilles sont placées à des endroits non spécifiques – produisent des résultats comparables, soulevant la question de savoir si l’effet est spécifique ou simplement basé sur des attentes. Il existe également des critiques selon lesquelles de nombreuses études proviennent de pays ayant une forte influence culturelle de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), ce qui pourrait conduire à d'éventuels biais. Ces défis méthodologiques, comme sur Institut de la santé expliquées, rendent difficile une évaluation claire de l’efficacité réelle.

En matière de phytothérapie, y compris la phytothérapie, les critiques se concentrent sur la variabilité des principes actifs et le manque de standardisation. Les médecins soulignent que la concentration des principes actifs dans les préparations à base de plantes dépend fortement de facteurs tels que le climat, le moment de la récolte ou la transformation, ce qui rend difficile la reproductibilité des résultats des études. Si certaines plantes comme le millepertuis contre la dépression ou le curcuma contre l'inflammation fournissent des données prometteuses, les études à long terme prouvant leur durabilité et leur sécurité font souvent défaut. Il existe également des critiques selon lesquelles de nombreuses études incluent de petits groupes de sujets de test et utilisent des rapports subjectifs au lieu d'instruments de mesure objectifs, ce qui réduit leur valeur informative. Un autre point est le risque d’interactions avec les médicaments conventionnels, souvent sous-estimé.

Au-delà des preuves, les scientifiques expriment des inquiétudes quant à la sécurité des patients. Une critique fréquemment citée est que des méthodes de guérison alternatives sont parfois utilisées pour remplacer des thérapies éprouvées, qui peuvent avoir des conséquences mortelles dans des maladies graves telles que le cancer. Les médecins préviennent que retarder ou renoncer à des traitements fondés sur des preuves au profit d’approches non éprouvées augmente le risque de progression de la maladie. Cette préoccupation est particulièrement vraie en homéopathie, où l'absence de substances pharmacologiquement actives dans de nombreuses préparations signifie qu'aucun effet médicinal spécifique ne peut être attendu. La phytothérapie suscite également des inquiétudes quant à une potentielle toxicité ou à des réactions allergiques, qui peuvent être aggravées par des produits non réglementés.

Un autre point de discorde concerne le rôle de l’industrie et du marketing, qui, selon les critiques, diffusent souvent des promesses exagérées de guérison. Les scientifiques se plaignent du fait que de nombreux produits et services alternatifs sont promus à l’aide de rapports anecdotiques ou d’explications pseudo-scientifiques, sans recherche indépendante pour étayer ces affirmations. Cela est particulièrement vrai dans le cas de l'homéopathie et de certaines préparations à base de plantes, où les intérêts commerciaux peuvent fausser la perception de l'efficacité. Il existe des réserves similaires concernant des méthodes moins étudiées telles que les pierres de guérison, où les critiques aiment Chemins d'étoiles présentés, soulignent que l’industrie profite souvent davantage des croyances que des preuves.

Enfin, la dimension éthique est souvent abordée, notamment la question de l'information des patients. Les médecins exigent que les prestataires de méthodes de guérison alternatives soient obligés de fournir des informations claires sur les limites et les risques de leurs approches. Sans cette transparence, les patients pourraient développer des attentes irréalistes, ce qui saperait la confiance dans l’ensemble de la médecine. Ces critiques, allant des faiblesses méthodologiques aux problèmes de sécurité, mettent en évidence la tension entre choix individuel et responsabilité collective dans les soins de santé. L’impact de ces préoccupations sur l’avenir des modalités de guérison alternatives ouvre la voie à une réflexion finale sur l’équilibre entre innovation et données probantes.

L'avenir des méthodes de guérison alternatives

Imaginons un avenir dans lequel les frontières entre la sagesse ancienne et la science moderne ne se séparent plus mais se connectent - un horizon où les modalités de guérison alternatives telles que l'homéopathie, l'acupuncture et la phytothérapie pourraient redéfinir leur place dans les soins de santé. Le développement et l’intégration de ces approches dans la médecine moderne se trouvent à un tournant, stimulé par la demande croissante, les progrès technologiques et la recherche croissante de soins holistiques. Cette perspective met en lumière les voies possibles que pourraient emprunter ces pratiques et les défis à relever pour parvenir à une coexistence harmonieuse avec la médecine factuelle.

Une tendance prometteuse est l’acceptation croissante de la médecine intégrative, qui combine des approches alternatives et conventionnelles pour obtenir le meilleur des deux mondes. Des institutions comme la Cleveland Clinic ont déjà mis en place des programmes intégrant des méthodes telles que l'acupuncture, la phytothérapie chinoise et le yoga dans leurs plans de traitement pour soulager des affections telles que la douleur chronique, l'indigestion ou les symptômes de la ménopause. Clinique de Cleveland décrit. Cette approche intégrative vise non seulement à traiter les symptômes mais également à promouvoir le bien-être général en combinant les souhaits du patient et l'expertise clinique. De tels modèles pourraient devenir plus importants dans les années à venir, car ils jetteront un pont entre la tradition et la recherche moderne.

En parallèle, on constate une popularité croissante des pratiques complémentaires, notamment les approches psychologiques et physiques. Les données de la National Health Interview Survey (NHIS) illustrent ce changement : entre 2012 et 2017, la pratique du yoga a augmenté de 9,5 % à 14,3 % et celle de la méditation de 4,1 % à 14,2 % parmi les adultes américains. CCNSI documenté. Cette tendance reflète un intérêt croissant pour des mesures de réduction du stress et de prévention facilement accessibles et souvent réalisables sans surveillance médicale. Une demande croissante pourrait conduire à une plus grande intégration de ces méthodes dans les programmes de santé publique, notamment pour soutenir les maladies chroniques ou la santé mentale.

Un autre moteur du développement de méthodes de guérison alternatives est la recherche en cours visant à mieux comprendre leurs mécanismes et leurs effets. Pour l'acupuncture, par exemple, de nombreuses études démontrent déjà des bienfaits spécifiques contre la douleur ou les migraines, et de futures études pourraient fournir des résultats encore plus précis grâce à des plans d'étude améliorés et à des groupes de sujets de test plus larges. Il en va de même pour la phytothérapie, où la standardisation des extraits et la réalisation d’études à long terme sont cruciales pour garantir la sécurité et l’efficacité. Même pour des approches controversées telles que l’homéopathie, de nouvelles approches de recherche sur placebo pourraient faire la lumière sur les composantes psychologiques de la guérison. À long terme, cette curiosité scientifique pourrait permettre de séparer le bon grain de l’ivraie et de formuler des recommandations fondées.

Les innovations technologiques offrent également des perspectives passionnantes pour l’intégration de méthodes alternatives. Les plateformes et applications numériques proposant des programmes personnalisés de yoga ou de méditation rendent ces pratiques accessibles à un public plus large et pourraient être personnalisées grâce à des analyses basées sur l’IA pour obtenir un maximum d’avantages. De même, les services de télémédecine pourraient faciliter les consultations sur les thérapies à base de plantes ou l'acupuncture en mettant en relation les patients avec des praticiens certifiés, quelles que soient les barrières géographiques. Ces développements pourraient élargir considérablement la portée des approches alternatives tout en améliorant la qualité des soins grâce à des protocoles standardisés.

Dans le même temps, cependant, il existe des obstacles qui rendent difficile une intégration transparente. Le scepticisme de la communauté scientifique, associé aux défis réglementaires, signifie que de nombreuses méthodes alternatives continuent de lutter pour être reconnues. Le financement de la recherche reste un problème crucial : sans financement suffisant, les approches prometteuses telles que les thérapies intégratives ou les préparations spécifiques à base de plantes risquent de ne pas recevoir la base de données probantes nécessaire pour être intégrées dans les systèmes de santé. De plus, la formation des médecins dans ces domaines nécessite des efforts interdisciplinaires pour réduire les préjugés et promouvoir un dialogue constructif.

L’avenir des méthodes de guérison alternatives pourrait également être façonné par des changements sociaux et culturels qui mettent davantage l’accent sur la prévention et les soins personnels. À mesure que la demande d’approches personnalisées et holistiques augmente, les systèmes de santé pourraient être contraints de développer des modèles plus flexibles, mieux adaptés aux préférences des patients. Le rôle que jouent l’homéopathie, l’acupuncture et la phytothérapie dans ce changement dépend de leur capacité à s’adapter aux exigences de la médecine factuelle sans perdre leur perspective unique. Cet équilibre entre tradition et innovation ouvre l’espace pour une réflexion finale sur les possibilités et les limites d’un système de santé intégrateur.

Sources

- https://www.envivas.de/magazin/gesundheitswissen/alternative-heilmethoden

- https://de.wikipedia.org/wiki/Alternativmedizin

- https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy

- https://www.nccih.nih.gov/health/homeopathy

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Homeopathy

- https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/acupuncture/about/pac-20392763

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Acupuncture

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8868048/

- https://www.tcm.edu/news/detail/news/neue-evidenz-zur-wirksamkeit-der-akupunktur-open-access-studie-veroeffentlicht

- https://natur.wiki/gesundheit-ernaehrung/kraeutermedizin-heilkraeuter-und-ihre-anwendungen

- https://www.susannekaiser.com/%C3%BCber/kr%C3%A4utermedizin/

- https://www.eingepflanzt.de/die-wissenschaft-der-kraeuter-eine-studie-ueber-heilkraeuter/

- https://scisimple.com/de/articles/2025-06-09-kraeutermedizin-im-aufstieg-gegen-medikamentenresistente-bakterien–ak4ojd8

- https://unterschied.de/unterschied-zwischen-akupunktur-und-homoeopathie/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenheilkunde

- http://www.krankheitserfahrungen.de/module/darmkrebs

- https://www.myelom.org/shgs-links/erfahrungsberichte.html

- https://fachwort24.com/was-sind-rahmenbedingungen-aufklaerung-beispiele-xz2/

- https://sternenpfade.com/heilsteine-wissenschaftliche-kritik

- https://institut-der-gesundheit.com/gesundheit-ernaehrung/evidenzbasierte-naturheilkunde-kritische-betrachtung-aktueller-forschung

- https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21683-integrative-medicine

- https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name

- https://www.gesundheit.com/gesundheit/alternative-medizin/1/alternative-heilmethoden-ganzheitliche-ansaetze-nutzen-und-risiken-im-berblick

- https://www.magazin-welt.com/alternative-heilmethoden-wirksamkeit-risiken-der-weg-zu-mehr-wohlbefinden/

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto