Alternative Heilmethoden im Test: Was sagen Wissenschaft und Patienten?

Erforschen Sie die Effektivität alternativer Heilmethoden wie Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin anhand wissenschaftlicher Evidenz und Patientenerfahrungen.

Alternative Heilmethoden im Test: Was sagen Wissenschaft und Patienten?

In einer Welt, in der die moderne Medizin oft im Mittelpunkt steht, suchen viele Menschen nach alternativen Wegen, um ihre Gesundheit zu fördern und Beschwerden zu lindern. Methoden wie Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin haben über Jahrhunderte hinweg Anhänger gefunden und sind tief in verschiedenen Kulturen verwurzelt. Doch während die Popularität dieser Ansätze ungebrochen scheint, bleibt die Frage nach ihrer tatsächlichen Wirksamkeit und der wissenschaftlichen Grundlage bestehen. Können diese traditionellen Praktiken mit den strengen Standards der evidenzbasierten Medizin mithalten, oder beruhen ihre Effekte vor allem auf Glauben und Placebo? Dieser Artikel wirft einen kritischen Blick auf die genannten Heilmethoden, beleuchtet aktuelle Forschungsergebnisse und versucht, die Grenzen zwischen überliefertem Wissen und nachweisbarer Wirkung zu ziehen. Tauchen Sie ein in eine differenzierte Betrachtung, die sowohl historische Wurzeln als auch moderne Analysen berücksichtigt.

Einführung in alternative Heilmethoden

Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Apotheke oder einen Reformladen und werden von einem bunten Sortiment an Kräutertees, ätherischen Ölen und homöopathischen Globuli empfangen. Diese Vielfalt spiegelt wider, wie tief alternative Heilmethoden in unserer heutigen Gesellschaft verankert sind. Von der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) bis hin zur indischen Ayurveda-Heilkunst – die Bandbreite an Ansätzen, die als Ergänzung oder Alternative zur Schulmedizin genutzt werden, ist beeindruckend. Viele Menschen greifen auf diese Methoden zurück, sei es aus Neugier, kultureller Verbundenheit oder der Hoffnung auf sanftere Behandlungswege. Laut einer Übersicht auf Wikipedia ist die Nachfrage in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen, insbesondere in westlichen Ländern, wo 2018 in Deutschland allein rund 1,7 Milliarden Euro für spezielle Therapie-Arzneimittel ausgegeben wurden.

Ein Blick auf die Vielfalt zeigt, wie unterschiedlich die Ansätze sind. Die Phytotherapie, also die Anwendung von Heilpflanzen, reicht von Tees und Salben bis hin zu Inhalationen und Bädern, um Beschwerden wie Erkältungen oder Hautprobleme zu lindern. Ebenso populär ist die Akupunktur, ein zentraler Bestandteil der TCM, die darauf abzielt, die Lebensenergie – das sogenannte Qi – durch das Setzen von Nadeln an bestimmten Punkten zu harmonisieren. Studien, wie sie auf Envivas erwähnt werden, deuten darauf hin, dass Akupunktur bei Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Allergien positive Effekte zeigen kann. Auch die Kräutertherapie der TCM erfreut sich großer Beliebtheit, oft in Kombination mit anderen Methoden wie Schröpfen.

Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt die ayurvedische Medizin, die aus Indien stammt und Körper, Geist und Lebensweise in Einklang bringen möchte. Durch Ernährung, Bewegung und spezielle Behandlungen wird das innere Gleichgewicht angestrebt – ein Konzept, das viele Anhänger in westlichen Ländern fasziniert. Forschungsergebnisse legen nahe, dass Ayurveda bei Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Gelenkbeschwerden unterstützend wirken kann. Weniger greifbar, aber dennoch weit verbreitet, ist die Homöopathie, die auf dem Prinzip „Ähnliches mit Ähnlichem heilen“ basiert. Hochverdünnte Substanzen sollen den Körper zur Selbstheilung anregen, doch die wissenschaftliche Anerkennung bleibt aus – ein Punkt, der in der Gesellschaft immer wieder für Diskussionen sorgt.

Neben diesen bekannten Verfahren gibt es auch weniger verbreitete, aber dennoch geschätzte Methoden. Die Kneipp-Therapie etwa nutzt Wasseranwendungen, Bewegung und Heilpflanzen, um das Immunsystem zu stärken, während die Aromatherapie mit ätherischen Ölen das Wohlbefinden fördert, oft als Begleitung zu anderen Ansätzen. Ebenso findet die Osteopathie, eine manuelle Therapie zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte, vor allem bei Kindern und Erwachsenen mit muskulären Problemen Anklang. Weniger alltäglich, aber historisch tief verwurzelt, sind Praktiken wie der Aderlass oder die Blutegeltherapie, die bei Bluthochdruck oder Venenerkrankungen eingesetzt werden, um das Blut zu „reinigen“.

Einen spirituellen Ansatz verfolgt die anthroposophische Heilkunde, die auf Rudolf Steiners Philosophie basiert und den Menschen in seiner Ganzheit betrachtet. Besonders bekannt ist die Mistel-Therapie, die häufig begleitend bei Krebserkrankungen angewendet wird. Ebenso auf das seelische Gleichgewicht fokussiert sich die Bachblütentherapie, die mit 38 verschiedenen Blütenessenzen emotionale Zustände harmonisieren soll – auch wenn wissenschaftliche Belege hierzu fehlen. Methoden wie die Schüssler-Salze, die auf einem vermeintlichen Mineralstoffmangel basieren, oder die Colon-Hydro-Therapie zur Darmreinigung stoßen ebenfalls auf Interesse, obwohl ihre Wirkung nicht unumstritten ist.

Die Beliebtheit all dieser Ansätze zeigt, wie groß das Bedürfnis nach alternativen oder ergänzenden Wegen zur Gesundheitsförderung ist. Ob es die sanfte Wirkung von Heilpflanzen, die ganzheitliche Sicht der Ayurveda oder die traditionsreiche Akupunktur ist – viele Menschen schätzen die Möglichkeit, aktiv an ihrer Genesung mitzuwirken. Doch hinter der Faszination für diese Methoden lauert auch die Frage, wie viel davon auf tatsächlicher Wirkung und wie viel auf Erwartungshaltungen beruht.

Homöopathie im Fokus

Haben Sie sich je gefragt, wie eine winzige Kügelchen aus Zucker, kaum größer als ein Stecknadelkopf, Heilung versprechen kann? Genau hier setzt die Homöopathie an, ein Ansatz, der seit über zwei Jahrhunderten sowohl Faszination als auch Skepsis hervorruft. Entwickelt Ende des 18. Jahrhunderts von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann, basiert dieses System auf einem Grundgedanken, der zunächst paradox erscheint: Eine Substanz, die bei Gesunden bestimmte Symptome auslöst, soll in stark verdünnter Form eben jene Symptome bei Kranken lindern. Dieser Leitsatz, bekannt als „similia similibus curentur“ – Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt – bildet das Herzstück dieser alternativen Heilmethode.

Die Herstellung homöopathischer Mittel folgt einem ganz eigenen Ritual. Ausgangsstoffe, die aus Pflanzen, Tieren oder Mineralien stammen, werden in einem Prozess namens Potenzierung wiederholt verdünnt und geschüttelt. Oft sind die Verdünnungen so extrem, dass am Ende keine nachweisbaren Moleküle der ursprünglichen Substanz mehr vorhanden sind – ein Punkt, der in der wissenschaftlichen Gemeinschaft häufig kritisiert wird. Dennoch glauben Anhänger, dass durch diesen Prozess eine Art „energetische Information“ übertragen wird, die den Körper zur Selbstheilung anregt. Solche Präparate, oft in Form von Globuli oder Tropfen, werden dann oral eingenommen, um eine Vielzahl von Beschwerden zu behandeln, von Erkältungen bis hin zu chronischen Erkrankungen.

Im praktischen Einsatz legt die Homöopathie großen Wert auf eine individuelle Herangehensweise. Ein Besuch bei einem homöopathischen Praktiker beginnt meist mit einer ausführlichen Anamnese, die weit über die reinen körperlichen Symptome hinausgeht. Emotionale Zustände, Lebensumstände und persönliche Eigenheiten des Patienten spielen eine zentrale Rolle, da die Behandlung nicht nur auf die Krankheit, sondern auf den ganzen Menschen abzielt. Diese Gespräche können zwischen zehn Minuten und über einer Stunde dauern, wie es in einer Übersicht auf Wikipedia beschrieben wird. Ziel ist es, ein Mittel zu finden, das exakt zu den individuellen Beschwerden und der Persönlichkeit des Betroffenen passt – ein Prozess, der für viele Patienten eine willkommene Abwechslung zur oft als unpersönlich empfundenen Schulmedizin darstellt.

Die Anwendung dieser Methode erstreckt sich auf ein breites Spektrum von Leiden. Häufig greifen Menschen zu homöopathischen Mitteln bei alltäglichen Problemen wie Erkältungen, Allergien oder Schlafstörungen. Besonders populär ist der Einsatz bei Kindern, etwa zur Linderung von Zahnungsschmerzen oder leichten Infekten, da die Präparate als sanft und nebenwirkungsfrei gelten. Auch in der Selbstmedikation sind sie weit verbreitet – eine Analyse aus den USA zeigt, dass viele Erwachsene homöopathische Produkte ohne Rücksprache mit einem Praktiker verwenden, vor allem bei Erkältungen oder muskuloskelettalen Schmerzen, wie auf der Seite des NCCIH erwähnt. Doch es gibt auch Fälle, in denen Homöopathie bei schwerwiegenderen Erkrankungen als Ergänzung oder gar Alternative zu konventionellen Therapien genutzt wird, was nicht ohne Risiken ist.

Hahnemann selbst führte das Konzept der „Miasmen“ ein, eine Art zugrunde liegender Ursache für chronische Krankheiten, die durch homöopathische Mittel behandelt werden sollten. Diese Idee, die auf einer nicht wissenschaftlich fundierten Vorstellung von Krankheitsursachen basiert, zeigt, wie stark die Homöopathie von einer philosophischen und weniger von einer empirischen Grundlage geprägt ist. Dennoch hat sie weltweit Anhänger gefunden, von Europa über Nordamerika bis nach Indien, wo sie sogar in das nationale Gesundheitssystem integriert ist. Ihre Popularität erlebte im 19. Jahrhundert einen Höhepunkt, gefolgt von einem Rückgang, bevor sie im Zuge der New-Age-Bewegung der 1970er Jahre eine Renaissance erlebte.

Die praktische Anwendung wirft jedoch Fragen auf, die über die bloße Herstellung und Einnahme der Mittel hinausgehen. Wie kann ein Präparat, das chemisch gesehen oft nur Zucker oder Wasser enthält, eine Wirkung entfalten? Und warum berichten so viele Anwender von positiven Erfahrungen, obwohl die wissenschaftliche Evidenz dagegen spricht? Diese Diskrepanz zwischen persönlicher Wahrnehmung und objektiver Forschung bildet einen zentralen Konflikt, der die Homöopathie bis heute begleitet.

Wissenschaftliche Evidenz zur Homöopathie

Wenn man die Wirksamkeit einer Heilmethode hinterfragt, die auf so ungewöhnlichen Prinzipien wie extremen Verdünnungen basiert, öffnet sich ein weites Feld an Debatten und Daten. Die Homöopathie steht seit ihrer Entstehung unter der Lupe der Wissenschaft, und zahlreiche Studien sowie umfassende Meta-Analysen haben versucht, ihre tatsächliche Wirkung zu bewerten. Dabei zeigt sich ein Bild, das für viele Anhänger enttäuschend sein mag, während es für Kritiker längst erwartete Bestätigungen liefert. Die Frage, ob homöopathische Mittel mehr als nur einen Placeboeffekt erzeugen, bleibt ein zentraler Streitpunkt in der medizinischen Forschung.

Ein genauerer Blick auf die wissenschaftliche Untersuchung dieser Methode offenbart eine klare Tendenz. Umfangreiche klinische Studien, die über Jahrzehnte hinweg durchgeführt wurden, kommen überwiegend zu dem Ergebnis, dass homöopathische Präparate keine spezifische Wirkung über den Placeboeffekt hinaus zeigen. Eine der umfassendsten Bewertungen stammt aus Australien, wo die Regierung 2015 nach einer Analyse von 57 systematischen Übersichten und 176 Einzelstudien feststellte, dass keine zuverlässigen Beweise für die Wirksamkeit der Homöopathie bei irgendeiner gesundheitlichen Beschwerde vorliegen. Diese Ergebnisse, wie sie auf der Seite des NCCIH zusammengefasst sind, unterstreichen die Schwierigkeit, eine therapeutische Wirkung nachzuweisen, die über die Erwartungshaltung der Patienten hinausgeht.

Meta-Analysen, die eine Vielzahl von Studien bündeln, um zuverlässigere Schlüsse zu ziehen, zeichnen ein ähnliches Bild. Im 21. Jahrhundert haben solche Zusammenfassungen wiederholt gezeigt, dass die Grundprinzipien der Homöopathie – insbesondere die Idee, dass hochverdünnte Substanzen eine heilende Wirkung entfalten – nicht mit den fundamentalen Gesetzen der Chemie und Physik vereinbar sind. Viele dieser Analysen, wie etwa in einer Übersicht auf Wikipedia dargestellt, kommen zu dem Schluss, dass positive Ergebnisse in einzelnen Studien oft auf methodische Schwächen, kleine Stichproben oder Verzerrungen zurückzuführen sind. Sobald strengere wissenschaftliche Kriterien angewendet werden, schwindet der Nachweis einer spezifischen Wirkung.

Ein weiterer Aspekt, der in der Forschung immer wieder hervorgehoben wird, betrifft die biochemische Zusammensetzung der Präparate. Da viele homöopathische Mittel so stark verdünnt sind, dass keine Moleküle der ursprünglichen Substanz mehr nachweisbar sind, fehlt eine plausible Erklärung, wie sie eine pharmakologische Wirkung entfalten könnten. Wissenschaftler argumentieren, dass die berichteten Verbesserungen bei Patienten eher auf psychologische Faktoren wie den Placeboeffekt, die natürliche Genesung oder begleitende Behandlungen zurückzuführen sind. Diese Sichtweise wird von großen Gesundheitsorganisationen geteilt, die betonen, dass es keine verlässlichen Beweise für die Wirksamkeit homöopathischer Mittel gibt.

Dennoch gibt es in der Forschung auch vereinzelte Studien, die positive Effekte suggerieren, insbesondere bei subjektiven Beschwerden wie Schmerzen oder Schlafstörungen. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass solche Ergebnisse oft nicht reproduzierbar sind und in größeren, besser kontrollierten Untersuchungen nicht bestätigt werden. Die Diskussion wird zusätzlich dadurch erschwert, dass viele Anwender homöopathische Mittel in Kombination mit anderen Therapien nutzen, was die Zuordnung von Effekten erschwert. Zudem spielt die intensive Betreuung durch Praktiker, die oft viel Zeit für die Anamnese aufwenden, eine Rolle bei der Wahrnehmung von Besserung – ein Faktor, der unabhängig von der Wirkung der Mittel selbst sein kann.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung hat auch politische und regulatorische Konsequenzen nach sich gezogen. In Ländern wie Australien, Großbritannien und Frankreich wurde die staatliche Förderung homöopathischer Behandlungen eingestellt, da die Evidenz für ihre Wirksamkeit als unzureichend erachtet wurde. Solche Entscheidungen spiegeln den breiten Konsens in der Forschung wider, dass Ressourcen besser in nachweislich effektive Therapien investiert werden sollten. Doch trotz dieser Entwicklungen bleibt die Homöopathie in der Öffentlichkeit präsent, getragen von persönlichen Erfahrungsberichten und einer tief verwurzelten Skepsis gegenüber der Schulmedizin bei manchen Menschen.

Die Diskrepanz zwischen individueller Wahrnehmung und wissenschaftlicher Bewertung führt zu einer anhaltenden Spannung. Während Studien und Analysen weiterhin die Grundlagen der Homöopathie hinterfragen, suchen viele Anwender nach Erklärungen für ihre eigenen positiven Erlebnisse. Diese Kluft zwischen subjektiver Erfahrung und objektiver Datenlage öffnet den Raum für weitere Fragen, die über die Homöopathie hinaus auch andere alternative Ansätze betreffen.

Akupunktur

Reisen wir zurück in die Zeit, vor Tausenden von Jahren, in eine Welt, in der die Heilkunst eng mit der Philosophie des Lebens verknüpft war. In diesem Kontext entstand in China eine Methode, die bis heute weltweit praktiziert wird: die Akupunktur. Ihre Wurzeln reichen bis etwa 100 v. Chr. zurück, als sie im Rahmen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) entwickelt wurde. Diese Praxis basiert auf der Vorstellung, dass eine unsichtbare Lebensenergie, genannt Qi, durch spezielle Bahnen im Körper – die sogenannten Meridiane – fließt. Wenn dieser Energiefluss gestört ist, können Krankheiten entstehen, und genau hier setzt die Akupunktur an, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Die Grundidee hinter dieser Technik ist, durch das gezielte Setzen von dünnen Nadeln an bestimmten Punkten entlang der Meridiane den Fluss des Qi zu harmonisieren. Diese Punkte, von denen es Hunderte auf dem Körper gibt, sollen mit verschiedenen Organen, Emotionen oder körperlichen Funktionen in Verbindung stehen. Aus der Sicht der TCM wird durch die Stimulation dieser Stellen nicht nur der Energiefluss reguliert, sondern auch die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Im westlichen Verständnis hingegen wird oft angenommen, dass die Nadeln Nerven, Muskeln und Bindegewebe anregen, was die Ausschüttung natürlicher Schmerzmittel wie Endorphine fördern könnte, wie es auf der Seite der Mayo Clinic erläutert wird.

Die praktische Durchführung einer Akupunkturbehandlung folgt einem klaren Ablauf, der jedoch je nach Praktiker und kulturellem Hintergrund variieren kann. Zunächst wird eine ausführliche Anamnese durchgeführt, bei der Symptome, Lebensstil und allgemeine Gesundheit des Patienten besprochen werden. Danach legt sich der Patient auf eine gepolsterte Liege, während der Behandler dünne, sterile Nadeln aus Edelstahl an den ausgewählten Punkten einführt. Diese Nadeln, die in der Regel zwischen 5 und 20 pro Sitzung verwendet werden, werden in unterschiedliche Tiefen gesteckt, abhängig von der beabsichtigten Wirkung. Oft bleibt das Setzen der Nadeln nahezu schmerzfrei, wobei manche Patienten ein leichtes Kribbeln oder eine dumpfe Empfindung – bekannt als „De-Qi“ – spüren, was als Zeichen für die richtige Platzierung gilt.

Neben der klassischen Nadeltechnik gibt es auch Variationen, die den Effekt verstärken sollen. Manche Praktiker wenden Wärme an, indem sie die Nadeln erhitzen oder eine Technik namens Moxibustion nutzen, bei der getrockneter Beifuß in der Nähe der Haut verbrannt wird. Andere kombinieren die Behandlung mit elektrischen Impulsen, bekannt als Elektroakupunktur, um die Stimulation zu intensivieren. Auch Methoden wie Akupressur, bei der Druck statt Nadeln verwendet wird, oder Aurikulotherapie, die sich auf Punkte am Ohr konzentriert, gehören zum erweiterten Repertoire. Diese Vielfalt zeigt, wie anpassungsfähig die Praxis über die Jahrhunderte geworden ist.

Historisch gesehen verbreitete sich diese Heilkunst von China aus nach Korea im 6. Jahrhundert, später nach Japan und schließlich nach Europa, wo sie zunächst durch medizinische Missionare bekannt wurde. Heute wird sie in vielen Ländern, darunter die USA, Australien und zahlreiche europäische Nationen, angewendet, oft in Kombination mit anderen Therapien. Die Behandlungsdauer variiert, wobei eine Sitzung bis zu 60 Minuten dauern kann, und häufig werden 6 bis 8 Sitzungen empfohlen, um spürbare Ergebnisse zu erzielen. Die Anwendungsbereiche sind breit gefächert – von der Linderung chronischer Schmerzen wie Rückenschmerzen oder Migräne bis hin zur Unterstützung bei Übelkeit, etwa nach Chemotherapien, oder bei Atemwegserkrankungen wie allergischer Rhinitis.

Die Sicherheit der Methode hängt stark von der Qualifikation des Behandlers ab. Bei korrekter Ausführung und Verwendung steriler Einwegnadeln sind die Risiken gering, wobei leichte Nebenwirkungen wie Schmerzen, kleine Blutungen oder Blutergüsse auftreten können. Besondere Vorsicht ist bei bestimmten Personengruppen geboten, etwa bei Schwangeren, da einige Punkte Wehen auslösen könnten, oder bei Menschen mit Herzschrittmachern, wenn elektrische Stimulation eingesetzt wird. Dennoch bleibt die Akupunktur für viele eine attraktive Option, nicht zuletzt wegen ihrer minimalinvasiven Natur und der individuellen Betreuung, die oft als wohltuend empfunden wird.

Die lange Geschichte und die weltweite Verbreitung dieser Technik werfen Fragen auf, die über die bloße Anwendung hinausgehen. Wie lässt sich der Erfolg erklären, den viele Patienten berichten, und inwiefern spielen kulturelle Überzeugungen eine Rolle bei der Wahrnehmung der Wirkung? Diese Überlegungen führen unweigerlich zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Evidenz hinter der Akupunktur.

Evidenzlage zur Akupunktur

Ein kleiner Stich, der große Erleichterung bringen soll – diese Vorstellung treibt viele dazu, Akupunktur als Mittel gegen Schmerzen oder andere Beschwerden auszuprobieren. Doch was sagt die Wissenschaft zu den tatsächlichen Effekten dieser jahrtausendealten Praxis? In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung zu diesem Thema erheblich zugenommen, mit Tausenden von Studien, die versuchen, die Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Erkrankungen zu bewerten. Die Ergebnisse sind dabei so vielfältig wie die Anwendungsbereiche selbst, was die Diskussion um den wahren Nutzen dieser Methode weiter anheizt.

Seit 1975 wurden über 10.000 randomisierte kontrollierte Studien zur Akupunktur veröffentlicht, und zwischen 2000 und 2020 sind mehr als 2.400 systematische Übersichten erschienen, wie eine umfassende Analyse auf PMC zeigt. Der Fokus dieser Untersuchungen liegt häufig auf muskuloskelettalen Problemen, die etwa 35 % der Studien ausmachen, gefolgt von neurologischen Erkrankungen, Krebs und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Besonders häufig wird die Wirkung bei chronischen Schmerzen untersucht, wobei einige Übersichten moderate bis starke Effekte bei unspezifischen Rückenschmerzen, Nacken- und Schulterschmerzen sowie Fibromyalgie feststellen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Stimulation durch Nadeln in bestimmten Fällen eine spürbare Linderung bringen kann.

Eine neuere Übersicht, veröffentlicht als Open-Access-Artikel und finanziert von der SMS, hebt ebenfalls positive Entwicklungen hervor, wie auf TCM.edu berichtet. Diese Analyse von Meta-Analysen und systematischen Übersichten aus den Jahren 2017 bis 2022 zeigt evidenzbasierte Wirksamkeit für zehn medizinische Indikationen. Dazu zählen chronische Schmerzen, Rückenschmerzen, Kniearthrose, Migräne, Spannungskopfschmerzen, postoperative Übelkeit und Erbrechen, krebsbedingte Erschöpfung, Wechseljahresbeschwerden, weibliche Unfruchtbarkeit (in Kombination mit Reproduktionstherapien) sowie chronische Prostatitis oder Beckenschmerzsyndrom. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf potenzielle Vorteile bei 82 weiteren Indikationen, während nur bei sechs keine oder unzureichende Wirkung nachgewiesen wurde.

Trotz dieser ermutigenden Daten bleibt die Forschung nicht ohne Herausforderungen. Ein häufig genanntes Problem ist die Qualität vieler Studien, insbesondere in Bezug auf methodische Schwächen wie fehlende Ausschlusskriterien oder unzureichende Berücksichtigung von Publikationsbias. Zudem erschwert die Gestaltung von Placebo-kontrollierten Studien die eindeutige Zuordnung von Effekten, da sogenannte Sham-Akupunktur – bei der Nadeln an nicht spezifischen Punkten gesetzt werden – oft ähnliche Ergebnisse wie die echte Behandlung zeigt. Dies wirft die Frage auf, ob die Wirkung eher auf der Erwartungshaltung der Patienten oder auf einer unspezifischen Stimulation basiert.

Ein weiterer Aspekt, der in der Forschung Beachtung findet, ist der geografische Ursprung der Studien. Über 40 % der systematischen Übersichten stammen aus China, was Bedenken hinsichtlich möglicher Verzerrungen oder kultureller Einflüsse auf die Ergebnisse aufwirft. Dennoch haben auch westliche Untersuchungen, etwa aus den USA oder Großbritannien, positive Effekte bei bestimmten Beschwerden wie Migräne oder postoperativer Übelkeit dokumentiert. Diese Diskrepanz zwischen Studienqualität und Herkunft zeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit und standardisierte Methoden für die zukünftige Forschung sind.

Interessant ist auch, dass trotz der wachsenden Evidenz die Integration von Akupunktur in Gesundheitssysteme oft hinterherhinkt. In vielen Ländern wird die Behandlung von Versicherungen nur begrenzt übernommen, meist ausschließlich bei schmerzhaften Erkrankungen. Unterfinanzierte Forschungsbereiche wie die Anwendung bei Depressionen, Migräne oder Opioidabhängigkeit bieten zudem Potenzial für weitere Erkenntnisse, insbesondere angesichts der hohen Krankheitslast in diesen Bereichen. Vorschläge zur Verbesserung umfassen die Digitalisierung von Evidenz, den Austausch zwischen Klinikern und Entscheidungsträgern sowie gemeinsame Forschungsanstrengungen, um die vorhandenen Daten besser zu nutzen.

Die gemischten Ergebnisse der Studien spiegeln die Komplexität wider, eine Methode zu bewerten, die sowohl auf historischen Überzeugungen als auch auf modernen wissenschaftlichen Standards basiert. Während einige Patienten von einer spürbaren Besserung berichten, bleibt die Frage offen, wie viel davon auf spezifische Mechanismen zurückzuführen ist und wie viel auf andere Faktoren. Diese Unsicherheit führt direkt zu einer weiteren Betrachtung alternativer Ansätze, die ebenfalls zwischen Tradition und Evidenz balancieren.

Kräutermedizin

Schon bevor es schriftliche Aufzeichnungen gab, wandten sich Menschen der Natur zu, um Heilung zu finden – ein Beweis für die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Pflanze, die bis in die Gegenwart reicht. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass selbst Neandertaler vor etwa 60.000 Jahren medizinische Kräuter nutzten, und seitdem hat sich die Kräutermedizin, auch Phytotherapie genannt, über Kulturen und Kontinente hinweg entwickelt. Von den antiken Zivilisationen Ägyptens, Chinas und Griechenlands bis zu den mittelalterlichen Kräutergärten Europas – die Verwendung von Heilpflanzen zur Linderung von Beschwerden und zur Vorbeugung von Krankheiten ist ein universelles Erbe, das heute eine Renaissance erlebt.

In vielen Gesellschaften war und ist die Anwendung pflanzlicher Heilmittel tief in der Tradition verwurzelt. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden 70 bis 95 % der Weltbevölkerung durch traditionelle Medizin behandelt, wie es auf der Seite von Susanne Kaiser hervorgehoben wird. In China beispielsweise sind Kräuter ein zentraler Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), wo sie oft in komplexen Mischungen zur Harmonisierung des Körpers eingesetzt werden. In Indien spielt die Kräuterheilkunde eine Schlüsselrolle im Ayurveda, wo Pflanzen wie Kurkuma oder Ashwagandha nicht nur als Heilmittel, sondern auch als Mittel zur Stärkung des gesamten Organismus gelten. Im westlichen Kontext, besonders in Europa, wurden Kräuter im Mittelalter in Klostergärten kultiviert, um das Wissen über ihre Wirkung zu bewahren und weiterzugeben.

Die Anwendungsformen von Heilkräutern sind so vielfältig wie die Kulturen, aus denen sie stammen. Innerlich werden sie häufig als Tees, Tinkturen, Abkochungen, Kapseln oder Tabletten eingenommen, um Beschwerden wie Verdauungsprobleme oder Schlafstörungen zu behandeln. Äußerlich kommen sie in Form von Bädern, Inhalationen, Kompressen oder Ölmischungen zum Einsatz, etwa zur Linderung von Hautreizungen oder Muskelverspannungen. Während ayurvedische Praktiken oft auf komplexe Ölauszüge setzen, bevorzugt die westliche Kräuterheilkunde häufig wässrige Extrakte oder Bäder. Diese Unterschiede spiegeln nicht nur regionale Vorlieben wider, sondern auch die jeweilige Auffassung von Gesundheit und Heilung.

Ein bemerkenswerter Aspekt ist die individuelle Anpassung, die in vielen Traditionen eine Rolle spielt. In der modernen Kräuterkunde wird oft eine ausführliche Anamnese durchgeführt, um Schwächen im Immunsystem oder spezifische Beschwerden zu identifizieren, bevor maßgeschneiderte Mischungen erstellt werden. Diese Herangehensweise findet sich auch in schamanistischen Praktiken, wo Pflanzen nicht nur körperlich, sondern auch spirituell wirken sollen. Die Dosierung variiert dabei stark – während einige Kulturen auf sanfte, langfristige Anwendungen setzen, bevorzugen andere konzentrierte Präparate für schnelle Effekte, was die Notwendigkeit von Fachwissen und Vorsicht unterstreicht.

Seit dem 19. Jahrhundert hat die Kräutermedizin eine wissenschaftliche Einordnung erfahren, als Wirkstoffe wie Morphin aus dem Schlafmohn oder Salicin aus der Weidenrinde isoliert wurden, was zur Entwicklung moderner Arzneimittel führte. Dennoch bleibt die traditionelle Anwendung lebendig, oft in Kombination mit neuen Erkenntnissen. In Deutschland beispielsweise ist die Phytotherapie offiziell in das Gesundheitssystem integriert und unterliegt strengen Regulierungen, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. In anderen Regionen hingegen fehlen solche Mechanismen, was die Anwendung manchmal riskant macht, da Qualitätsstandards und Dosierungsempfehlungen nicht immer eingehalten werden.

Die kulturelle Bedeutung von Heilkräutern geht weit über ihre medizinische Wirkung hinaus. In vielen Gemeinschaften sind sie Teil von Ritualen und Überlieferungen, die das Wissen von Generation zu Generation weitergeben. Ob es die Kamille ist, die in Europa seit Jahrhunderten gegen Angstzustände und Entzündungen eingesetzt wird, oder der Ginseng in Asien, der als Stärkungsmittel gilt – Pflanzen sind oft mehr als nur Heilmittel; sie verkörpern eine Verbindung zur Natur und zur Geschichte. Diese emotionale und spirituelle Dimension macht ihre Anwendung für viele Menschen besonders wertvoll.

Dennoch wirft die breite Verwendung auch Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit und der Wechselwirkungen mit konventionellen Medikamenten. Wie lässt sich das uralte Wissen mit den Anforderungen der modernen Medizin in Einklang bringen, und welche Pflanzen halten einer wissenschaftlichen Überprüfung stand? Diese Überlegungen leiten den Blick auf die Evidenz und die tatsächliche Wirksamkeit von Heilkräutern über.

Wissenschaftliche Studien zur Kräutermedizin

Die Natur als Apotheke zu betrachten, mag romantisch klingen, doch wie viel Wahrheit steckt hinter den Heilversprechen von Kräutern, die seit Jahrhunderten geschätzt werden? Moderne Forschung hat begonnen, das traditionelle Wissen über pflanzliche Heilkräuter unter die Lupe zu nehmen, um ihre therapeutischen Effekte mit wissenschaftlicher Präzision zu bewerten. Von Doppelblindstudien bis hin zu Labortests – die Ergebnisse sind so vielfältig wie die Pflanzen selbst und bieten sowohl Bestätigungen als auch Herausforderungen für die Anwendung in der heutigen Medizin. Dieser Blick auf die Evidenz zeigt, dass nicht jedes Kraut hält, was es verspricht, aber einige überraschende Potenziale aufweisen.

Eine der am häufigsten untersuchten Pflanzen ist Johanniskraut, bekannt für seine stimmungsaufhellende Wirkung. Studien, wie sie auf Eingepflanzt erwähnt werden, legen nahe, dass es bei leichten bis mittelschweren Depressionen helfen kann, indem es den Serotoninspiegel im Gehirn beeinflusst. Klinische Untersuchungen zeigen, dass standardisierte Extrakte in manchen Fällen mit synthetischen Antidepressiva vergleichbare Ergebnisse erzielen, allerdings mit weniger Nebenwirkungen wie Müdigkeit. Dennoch warnen Forscher vor Wechselwirkungen, da Johanniskraut die Wirksamkeit anderer Medikamente, etwa der Antibabypille, verringern kann, was die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung unterstreicht.

Ebenso gut dokumentiert ist die Wirkung von Kamille, die seit Langem für ihre beruhigenden Eigenschaften geschätzt wird. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sie bei Schlafstörungen und leichten Angstzuständen unterstützend wirken kann, dank ihrer entzündungshemmenden und krampflösenden Eigenschaften. Ähnlich verhält es sich mit Pfefferminze, deren ätherische Öle in Studien eine Linderung bei Verdauungsbeschwerden wie Reizdarmsyndrom gezeigt haben. Diese Effekte werden auf die spasmolytische Wirkung zurückgeführt, die Muskelkrämpfe im Magen-Darm-Trakt reduziert, was sie zu einer beliebten Wahl für alltägliche Beschwerden macht.

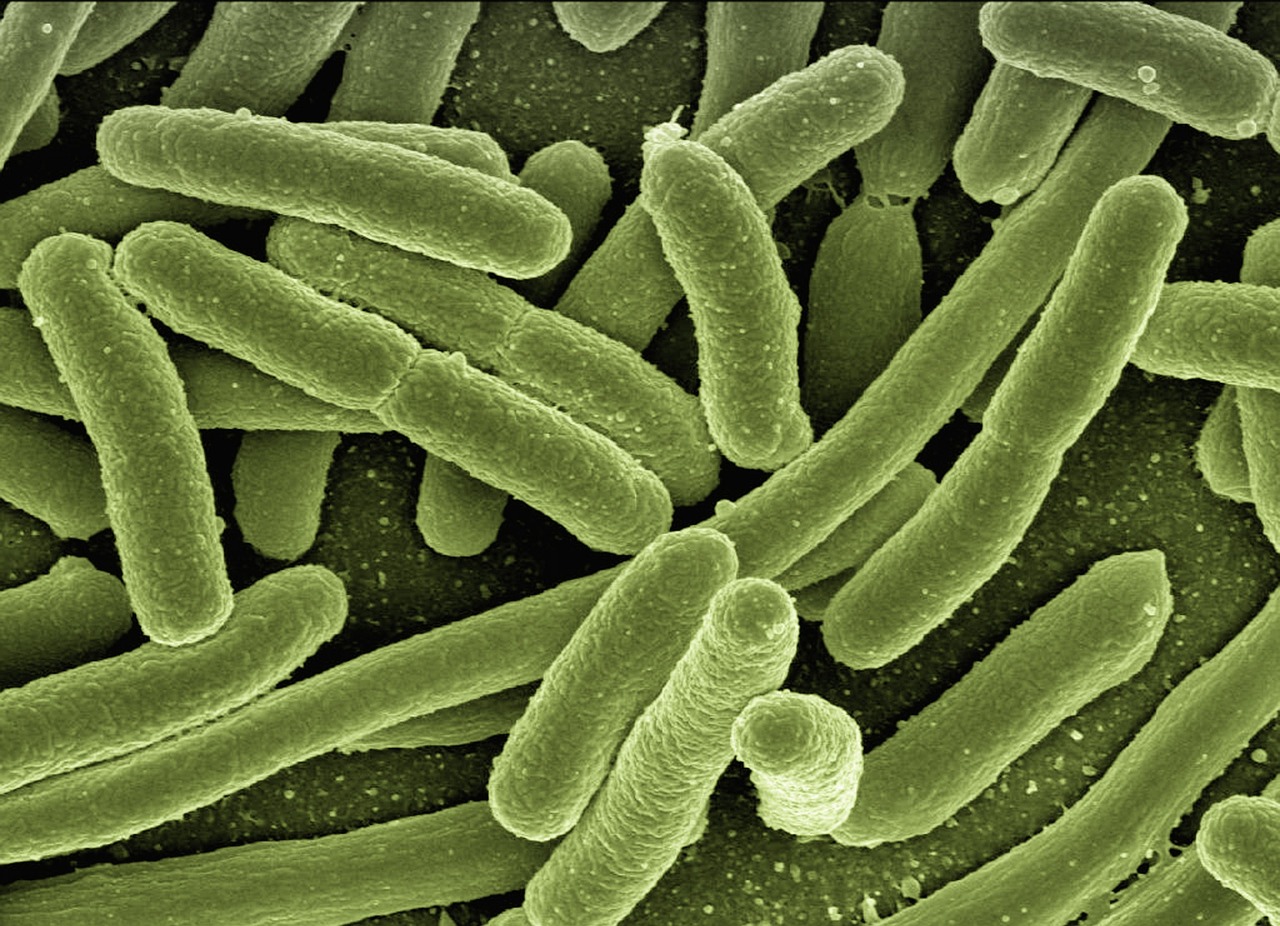

Ein weiteres Kraut, das in jüngerer Zeit Aufmerksamkeit erregt hat, ist Kurkuma, dessen aktiver Bestandteil Curcumin vielversprechende antibakterielle Eigenschaften aufweist. Labortests, wie sie auf SciSimple beschrieben werden, zeigen, dass Curcumin das Wachstum von Bakterien wie Staphylococcus aureus und Escherichia coli hemmen kann, indem es deren Proteinproduktion stört. In einigen Experimenten erzielte es vergleichbare Ergebnisse wie gängige Antibiotika, wobei die Wirksamkeit stark von der Extraktionsmethode abhängt. Diese Ergebnisse deuten auf ein Potenzial hin, insbesondere in Kombination mit herkömmlichen Antibiotika, um Resistenzen zu bekämpfen, auch wenn klinische Studien am Menschen noch ausstehen.

Interessante Erkenntnisse liefert auch die Untersuchung von Kaktusextrakten, speziell von Opuntia ficus-indica, die gegen resistente Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa wirksam sein könnten, ein häufiges Problem in Krankenhäusern. Forschung zeigt, dass die antibakterielle Aktivität bei erhitzten Extrakten steigt und selbst in niedrigen Konzentrationen positive Effekte erzielt werden können. Im Gegensatz dazu fielen die Ergebnisse für Leinsamen weniger überzeugend aus – obwohl reich an gesunden Fetten und Nährstoffen, förderte es in manchen Tests sogar das Bakterienwachstum, was seine Rolle eher auf eine unterstützende als primäre Wirkung beschränkt.

Neben diesen vielversprechenden Beispielen gibt es auch Kräuter, bei denen die Evidenz gemischt oder widersprüchlich ist. Ginkgo Biloba, oft zur Verbesserung der kognitiven Funktionen beworben, zeigt in einigen Studien leichte Vorteile bei Gedächtnisproblemen, während andere keine signifikanten Effekte feststellen konnten. Zudem erhöht es das Blutungsrisiko bei gleichzeitiger Einnahme von Blutverdünnern, was die Anwendung kompliziert. Ähnliche Vorsicht ist bei Ingwer geboten, der zwar Übelkeit lindert und entzündungshemmend wirkt, aber in hohen Dosen Magenreizungen verursachen kann.

Die Forschung steht vor mehreren Herausforderungen, darunter die Variabilität in der Qualität der Extrakte und die Notwendigkeit, optimale Dosierungen zu bestimmen. Viele Studien sind bisher auf Laborexperimente beschränkt, und die Übertragung auf den menschlichen Organismus erfordert weitere klinische Untersuchungen. Dennoch zeigt die wachsende Zahl an Untersuchungen, dass Heilkräuter in bestimmten Bereichen einen wertvollen Beitrag leisten könnten, insbesondere wenn Synergien mit konventionellen Therapien genutzt werden. Welche Rolle diese pflanzlichen Mittel letztlich in der modernen Medizin spielen, hängt von der weiteren Standardisierung und Aufklärung ab.

Vergleich der alternativen Heilmethoden

Drei Wege zur Heilung, doch jeder schlägt eine andere Richtung ein – Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin bieten unterschiedliche Pfade, um das Wohlbefinden zu fördern, und stehen doch vor der gleichen Herausforderung: den Nachweis ihrer Wirksamkeit in einer Welt, die von wissenschaftlicher Evidenz geprägt ist. Diese alternativen Ansätze, tief verwurzelt in historischen Traditionen, unterscheiden sich grundlegend in ihrer Philosophie, Methodik und der Art, wie sie den menschlichen Körper und Geist ansprechen. Ein Vergleich ihrer Konzepte und der unterstützenden Forschung offenbart sowohl Gemeinsamkeiten als auch markante Unterschiede, die ihre jeweilige Rolle in der modernen Gesundheitslandschaft beleuchten.

Beginnen wir mit der Homöopathie, deren Kernidee auf einem Prinzip der Ähnlichkeit ruht. Entwickelt im späten 18. Jahrhundert, geht sie davon aus, dass eine Substanz, die bei Gesunden Symptome auslöst, in hochverdünnter Form bei Kranken mit ähnlichen Beschwerden Linderung bringen kann. Die Herstellung dieser Mittel durch wiederholtes Verdünnen und Schütteln führt oft dazu, dass keine nachweisbaren Moleküle der Ausgangssubstanz übrig bleiben – ein Punkt, der in der Wissenschaft viel Kritik hervorruft. Anwendungen reichen von der Behandlung von Allergien über Hautprobleme bis hin zu psychischen Leiden wie Angstzuständen. Doch trotz der Popularität und der individuellen Betreuung, die viele Patienten schätzen, bleibt die Evidenz dürftig. Umfangreiche Meta-Analysen, wie sie auf verschiedenen Plattformen dokumentiert sind, zeigen meist keine Wirkung über den Placeboeffekt hinaus, was die Homöopathie in der wissenschaftlichen Gemeinschaft oft als Pseudowissenschaft einstuft.

Ganz anders nähert sich die Akupunktur dem Ziel der Heilung. Mit Wurzeln in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), die über 2000 Jahre zurückreichen, basiert sie auf der Vorstellung eines Energieflusses, genannt Qi, der durch Meridiane im Körper zirkuliert. Störungen dieses Flusses sollen Krankheiten verursachen, und durch das gezielte Setzen dünner Nadeln an spezifischen Punkten wird das Gleichgewicht wiederhergestellt. Häufig wird diese Methode zur Linderung von Schmerzen wie Rückenschmerzen oder Migräne eingesetzt, aber auch bei psychischen Beschwerden wie Depressionen oder Schlaflosigkeit, wie auf Unterschied.de beschrieben. Im Gegensatz zur Homöopathie gibt es eine wachsende Zahl an Studien, die moderate bis starke Effekte bei bestimmten Indikationen nachweisen, etwa bei chronischen Schmerzen oder postoperativer Übelkeit. Dennoch bleibt die Forschung durch methodische Schwierigkeiten und kulturelle Unterschiede in der Studienqualität herausgefordert, was die Evidenz nicht immer eindeutig macht.

Einen dritten Ansatz verfolgt die Kräutermedizin, auch Phytotherapie genannt, die auf der Nutzung von Heilpflanzen oder deren Bestandteilen beruht, um Beschwerden zu behandeln. Diese Praxis, eine der ältesten medizinischen Therapien weltweit, findet sich in Kulturen von der TCM über das indische Ayurveda bis zur europäischen Tradition. Zubereitungen wie Tees, Tinkturen oder Extrakte zielen darauf ab, körperliche und manchmal auch psychische Leiden zu lindern – von Verdauungsproblemen mit Pfefferminze bis hin zu Schlafstörungen mit Baldrian. Die wissenschaftliche Untermauerung variiert stark je nach Pflanze, wie auf Wikipedia dargestellt. Während einige Kräuter wie Johanniskraut bei Depressionen oder Kurkuma bei Entzündungen vielversprechende Ergebnisse zeigen, sind andere weniger gut erforscht oder weisen widersprüchliche Daten auf. Zudem erfordert die Standardisierung der Inhaltsstoffe, die von Klima und Erntezeit abhängen, strenge Kontrollen, um Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Ein direkter Vergleich der Ansätze offenbart fundamentale Unterschiede in ihrer Herangehensweise. Homöopathie setzt auf eine philosophische Grundlage, die sich der wissenschaftlichen Erklärung oft entzieht, und fokussiert sich auf hochindividuelle Behandlungen ohne physische Intervention. Akupunktur hingegen nutzt eine physische Methode – das Setzen von Nadeln – und verbindet eine energetische Theorie mit messbaren physiologischen Effekten wie der Stimulation von Nerven. Kräutermedizin wiederum greift auf greifbare, biochemisch aktive Substanzen zurück, die in ihrer Wirkung oft näher an konventionellen Arzneimitteln liegen, aber durch natürliche Schwankungen in der Qualität variieren können. Diese konzeptionellen Gegensätze spiegeln sich auch in der Akzeptanz wider: Während Akupunktur und Kräutermedizin in vielen Gesundheitssystemen zumindest teilweise integriert sind, bleibt Homöopathie häufig umstritten und wird in einigen Ländern nicht mehr staatlich gefördert.

Die Evidenzlage verstärkt diese Unterschiede weiter. Akupunktur kann auf eine wachsende Zahl von Studien verweisen, die spezifische Vorteile bei Schmerzen und anderen Beschwerden belegen, auch wenn die Mechanismen nicht vollständig geklärt sind. Kräutermedizin zeigt bei bestimmten Pflanzen klare pharmakologische Effekte, steht aber vor der Herausforderung der Standardisierung und der Notwendigkeit weiterer klinischer Studien. Homöopathie hingegen kämpft mit einem Mangel an überzeugenden Beweisen, da die meisten Analysen keine spezifische Wirkung jenseits des Placebos finden. Diese Diskrepanz wirft die Frage auf, wie viel Gewicht persönliche Erfahrungen im Vergleich zu objektiven Daten haben sollten.

Die Gegenüberstellung dieser Methoden zeigt, dass alternative Heilansätze nicht als monolithischer Block betrachtet werden können. Jede bringt ihre eigene Geschichte, Philosophie und Evidenzbasis mit, die sowohl ihre Stärken als auch ihre Grenzen definiert. Wie diese Unterschiede die Wahrnehmung und Anwendung in der Praxis beeinflussen, führt zu einer breiteren Diskussion über die Rolle von Tradition und Wissenschaft in der modernen Gesundheitsversorgung.

Patientenerfahrungen und berichte

Hinter jeder medizinischen Entscheidung steht eine persönliche Geschichte, ein individueller Kampf oder ein Funke Hoffnung, der oft mehr wiegt als jede Studie. Wenn es um alternative Heilmethoden geht, sind es gerade die Erlebnisse und Meinungen von Patienten, die einen lebendigen Kontrast zu wissenschaftlichen Analysen bieten. Von der Suche nach Linderung bei chronischen Erkrankungen bis hin zur Bewältigung schwerer Diagnosen – die Stimmen der Betroffenen zeichnen ein facettenreiches Bild von Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin, das zwischen Skepsis und tiefer Dankbarkeit schwankt.

Viele, die sich alternativen Ansätzen zuwenden, berichten von einem Bedürfnis nach ganzheitlicher Betreuung, das sie in der konventionellen Medizin vermissen. Anna, eine 52-jährige Frau mit Darmkrebs, beschreibt in einem Interview auf Krankheitserfahrungen.de, wie sie nach ihrer Diagnose neben der Chemotherapie auf Kräutermedizin zurückgriff. „Ich habe Mistelpräparate ausprobiert, weil ich gehört habe, dass sie das Immunsystem stärken können“, erzählt sie. Obwohl sie keine messbare Verbesserung ihrer Tumormarker bemerkte, empfand sie eine psychologische Unterstützung: „Es hat mir das Gefühl gegeben, etwas für mich selbst zu tun, nicht nur passiv zu warten.“ Ihre Erfahrung spiegelt ein häufig genanntes Motiv wider – die aktive Rolle, die Patienten in ihrer Genesung übernehmen möchten.

Eine ähnliche Suche nach Kontrolle findet sich bei Manfred, der 2010 mit einem solitären Plasmozytom und später einem multiplen Myelom diagnostiziert wurde. In einem Bericht auf Myelom.org schildert er, wie er nach erfolgreicher Behandlung Cannabis als alternative Methode gegen Schmerzen einsetzte. „Die konventionellen Schmerzmittel hatten zu viele Nebenwirkungen“, erklärt er. „Mit Cannabis konnte ich besser schlafen und hatte weniger Beschwerden.“ Für ihn war diese Entscheidung nicht nur eine Frage der Linderung, sondern auch der Lebensqualität, die er trotz schwerer Erkrankung zurückgewinnen wollte. Seine Worte unterstreichen, wie alternative Mittel oft als Ergänzung genutzt werden, um die Belastungen klassischer Therapien abzumildern.

Nicht alle Erfahrungen sind jedoch von Erfolg geprägt. Sabine, die ebenfalls an multiplen Myelom leidet, probierte Homöopathie als Begleittherapie aus, blieb aber skeptisch. „Ich habe Globuli gegen die Übelkeit während der Chemo genommen, aber ehrlich gesagt, habe ich keinen Unterschied gespürt“, gibt sie zu. Dennoch schätzte sie die Gespräche mit ihrem Homöopathen, die ihr emotionale Unterstützung boten. Dieser Aspekt – die zwischenmenschliche Komponente – taucht häufig in Berichten auf und zeigt, dass der wahrgenommene Nutzen alternativer Methoden oft über die physische Wirkung hinausgeht und psychologische oder soziale Bedürfnisse anspricht.

Bei Akupunktur zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. Ein 38-jähriger Patient mit chronischen Rückenschmerzen, der anonym in einem Online-Forum zitiert wird, beschreibt seine erste Sitzung als überraschend angenehm: „Ich hatte Angst vor den Nadeln, aber es war fast entspannend. Nach ein paar Behandlungen konnte ich mich besser bewegen.“ Während er keine vollständige Heilung erlebte, half ihm die Methode, seine Schmerzmittel zu reduzieren. Im Gegensatz dazu berichtet eine andere Patientin, die Akupunktur gegen Migräne ausprobierte, von enttäuschenden Ergebnissen: „Ich habe sechs Sitzungen gemacht, aber die Kopfschmerzen kamen genauso oft zurück.“ Diese unterschiedlichen Erlebnisse verdeutlichen, wie individuell die Reaktionen auf solche Therapien ausfallen können.

Ein wiederkehrendes Thema in den Erzählungen ist der Wunsch nach sanfteren Alternativen, besonders bei schweren Erkrankungen wie Krebs. Rita, die 2017 eine Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation durchlief, wandte sich Kräuterpräparaten zu, um Nebenwirkungen wie Fatigue zu bekämpfen. „Ich habe Ashwagandha genommen, weil es mir empfohlen wurde, um Energie zurückzugewinnen“, sagt sie. Obwohl sie keine wissenschaftliche Bestätigung für die Wirkung hat, fühlte sie sich nach einigen Wochen vitaler. Solche Berichte zeigen, dass der subjektive Eindruck oft eine größere Rolle spielt als objektive Messwerte, insbesondere in Momenten, in denen die Schulmedizin an ihre Grenzen stößt.

Die soziale Dimension alternativer Heilmethoden wird ebenfalls häufig angesprochen. Andreas, der 2008 Knochenmarkkrebs diagnostiziert bekam, betont, wie wichtig der Austausch mit anderen Betroffenen war, die ähnliche Wege wie Akupunktur oder pflanzliche Mittel ausprobierten. „Man fühlt sich weniger allein, wenn man hört, dass andere auch nach Alternativen suchen“, reflektiert er. Diese Gemeinschaft, oft durch Selbsthilfegruppen gefördert, scheint für viele ein entscheidender Faktor zu sein, der den Wert solcher Ansätze über die reine Wirkung hinaus steigert.

Diese persönlichen Einblicke werfen ein Licht auf die komplexe Beziehung zwischen Erwartung, Erfahrung und tatsächlichem Nutzen. Während einige Patienten in alternativen Methoden eine wertvolle Unterstützung finden, bleiben andere skeptisch oder enttäuscht. Wie diese individuellen Perspektiven mit den Risiken und Chancen solcher Therapien zusammenhängen, öffnet den Raum für eine abschließende Betrachtung der Balance zwischen persönlichem Glauben und wissenschaftlicher Validierung.

Regulatorische Aspekte und Richtlinien

Navigieren durch das Labyrinth der Gesundheitsversorgung bedeutet oft, sich mit einem Geflecht aus Gesetzen, Vorschriften und kulturellen Haltungen auseinanderzusetzen, die den Zugang zu alternativen Heilmethoden prägen. Weltweit variieren die rechtlichen Rahmenbedingungen für Praktiken wie Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin erheblich, was sowohl die Verfügbarkeit als auch die Anerkennung dieser Ansätze beeinflusst. Von strengen Regulierungen bis hin zu offener Integration in nationale Gesundheitssysteme – die Landschaft ist so vielfältig wie die Methoden selbst und spiegelt politische, soziale und wirtschaftliche Prioritäten wider.

In Deutschland genießen einige alternative Heilmethoden einen vergleichsweise hohen Grad an Akzeptanz und sind teilweise in das Gesundheitssystem eingebunden. Die Phytotherapie, also die Anwendung von Heilpflanzen, ist hier offiziell reguliert, und viele pflanzliche Arzneimittel müssen behördlich zugelassen werden, um Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu gewährleisten. Akupunktur wird von zahlreichen Krankenkassen für bestimmte Indikationen wie chronische Schmerzen übernommen, vorausgesetzt, sie wird von qualifizierten Ärzten durchgeführt. Homöopathie hingegen steht unter stärkerer Beobachtung – obwohl sie von einigen Kassen als Zusatzleistung erstattet wird, gibt es anhaltende Debatten über ihre Finanzierung durch öffentliche Mittel, da die wissenschaftliche Evidenz begrenzt bleibt. Diese Unterschiede in der Anerkennung zeigen, wie eng die rechtliche Akzeptanz mit der vorhandenen Forschung verknüpft ist, wie auf Envivas beschrieben.

Ein Blick nach Großbritannien offenbart eine andere Dynamik. Dort hat das National Health Service (NHS) in den letzten Jahren die Unterstützung für Homöopathie weitgehend eingestellt, nachdem umfangreiche Analysen keine überzeugenden Beweise für ihre Wirksamkeit erbrachten. Akupunktur hingegen wird in bestimmten Fällen, etwa zur Schmerzbewältigung, von einigen NHS-Einrichtungen angeboten, allerdings oft mit regionalen Unterschieden und unter strengen Auflagen. Kräutermedizin unterliegt ebenfalls einer Regulierung durch die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), die sicherstellt, dass pflanzliche Produkte als traditionelle Arzneimittel registriert werden, wenn sie bestimmte Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen. Diese restriktive Haltung spiegelt eine stärkere Orientierung an evidenzbasierter Medizin wider, die alternative Ansätze kritisch hinterfragt.

In den Vereinigten Staaten zeigt sich ein fragmentiertes Bild, geprägt von einer Mischung aus staatlicher Regulierung und individueller Freiheit. Akupunktur ist in vielen Bundesstaaten anerkannt und erfordert oft eine Lizenzierung der Praktizierenden, wobei die Anforderungen je nach Region variieren. Einige Versicherungen, darunter Medicare, decken Akupunktur für bestimmte Beschwerden wie chronische Rückenschmerzen ab, was ihre wachsende Akzeptanz signalisiert. Homöopathie und Kräutermedizin fallen unter die Aufsicht der Food and Drug Administration (FDA), jedoch mit weniger strengen Vorgaben als bei konventionellen Arzneimitteln – homöopathische Produkte werden oft als Nahrungsergänzungsmittel klassifiziert und benötigen keine vorherige Zulassung, was zu Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit führt. Diese lockere Regulierung ermöglicht einen breiten Zugang, birgt aber auch Risiken für Verbraucher.

Ein kontrastierendes Beispiel bietet Indien, wo traditionelle Systeme wie Ayurveda tief in der Kultur verwurzelt sind und staatlich gefördert werden. Das Ministerium für AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha und Homöopathie) überwacht die Ausbildung, Forschung und Praxis dieser Methoden, und viele ayurvedische Behandlungen sind in öffentlichen Krankenhäusern verfügbar. Homöopathie genießt ebenfalls eine starke Position und ist in das nationale Gesundheitssystem integriert, mit eigenen Ausbildungsstätten und Kliniken. Diese institutionelle Unterstützung steht im Gegensatz zu westlichen Ländern und zeigt, wie kulturelle Werte die rechtliche Anerkennung prägen können, auch wenn die wissenschaftliche Evidenz für einige Praktiken begrenzt bleibt.

In der Schweiz wiederum wurde 2017 ein bedeutender Schritt unternommen, als bestimmte alternative Heilmethoden – darunter Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin – unter bestimmten Bedingungen in die obligatorische Krankenpflegeversicherung aufgenommen wurden. Dies folgte einem Volksentscheid, der eine stärkere Integration solcher Ansätze forderte, allerdings mit der Auflage, dass ihre Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit weiter geprüft werden. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie politischer Wille und gesellschaftlicher Druck die gesetzlichen Rahmenbedingungen beeinflussen können, selbst wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft geteilter Meinung bleibt.

Die globalen Unterschiede in der Regulierung werfen ein Licht auf die komplexe Wechselwirkung zwischen Tradition, öffentlicher Nachfrage und wissenschaftlichen Standards. Während einige Länder alternative Heilmethoden als wertvolle Ergänzung betrachten und sie durch rechtliche Strukturen unterstützen, setzen andere auf strengere Kontrollen oder schließen sie aus öffentlichen Systemen aus. Diese Vielfalt, beeinflusst durch politische, soziale und wirtschaftliche Faktoren, wie auf Fachwort24 erläutert, zeigt, dass die Anerkennung solcher Praktiken oft weniger von ihrer nachgewiesenen Wirkung als von kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten abhängt. Welche Konsequenzen dies für Patienten und Gesundheitssysteme hat, öffnet den Raum für eine abschließende Reflexion über die Balance zwischen Freiheit und Verantwortung in der Medizin.

Kritik an alternativen Heilmethoden

Zwischen Laborergebnissen und Heilversprechen klafft oft eine tiefe Kluft, die Wissenschaftler und Mediziner mit scharfer Kritik an alternativen Heilmethoden füllen. Während Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin weltweit Anhänger finden, stoßen sie in der Fachwelt auf erheblichen Widerstand, der sich auf methodische Schwächen, fehlende Beweise und potenzielle Risiken konzentriert. Diese Bedenken, geäußert von Experten aus Medizin und Forschung, werfen ein kritisches Licht auf Praktiken, die für viele Patienten Hoffnung bedeuten, aber für die Wissenschaft oft nicht den strengen Standards genügen.

Ein zentraler Vorwurf, der sich durch die Kritik an allen drei Methoden zieht, ist der Mangel an überzeugender wissenschaftlicher Evidenz. Bei der Homöopathie bemängeln Experten vor allem die extremen Verdünnungen, die oft keine nachweisbaren Wirkstoffe mehr enthalten. Viele Studien, darunter umfassende Meta-Analysen, kommen zu dem Schluss, dass beobachtete Effekte meist auf den Placebo-Effekt zurückzuführen sind, wie in zahlreichen wissenschaftlichen Diskussionen hervorgehoben wird. Kritiker argumentieren, dass die Grundprinzipien – wie das Konzept „Ähnliches heilt Ähnliches“ – keinerlei biochemische oder physikalische Grundlage haben, was die Methode in den Bereich der Pseudowissenschaft rückt. Dieser Vorbehalt wird durch die Tatsache verstärkt, dass positive Ergebnisse in Studien oft nicht reproduzierbar sind oder methodische Mängel aufweisen, wie kleine Stichproben oder fehlende Kontrollgruppen.

Ähnliche Vorbehalte gibt es bei der Akupunktur, obwohl hier die Evidenzlage etwas differenzierter ausfällt. Während einige Untersuchungen positive Effekte bei Schmerzen oder Übelkeit zeigen, bemängeln Wissenschaftler die Schwierigkeit, echte von Scheinakupunktur in Studien zu unterscheiden. Oft liefern Placebobehandlungen – bei denen Nadeln an nicht spezifischen Punkten gesetzt werden – vergleichbare Ergebnisse, was die Frage aufwirft, ob die Wirkung spezifisch oder lediglich auf Erwartungshaltungen basiert. Zudem wird kritisiert, dass viele Studien aus Ländern mit starker kultureller Prägung durch die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) stammen, was mögliche Verzerrungen mit sich bringen könnte. Diese methodischen Herausforderungen, wie auf Institut der Gesundheit erläutert, erschweren eine klare Bewertung der tatsächlichen Wirksamkeit.

Bei der Kräutermedizin, auch Phytotherapie, liegt der Fokus der Kritik auf der Variabilität der Wirkstoffe und der unzureichenden Standardisierung. Mediziner weisen darauf hin, dass die Konzentration aktiver Inhaltsstoffe in pflanzlichen Präparaten stark von Faktoren wie Klima, Erntezeit oder Verarbeitung abhängt, was die Reproduzierbarkeit von Studienergebnissen erschwert. Während einige Pflanzen wie Johanniskraut bei Depressionen oder Kurkuma bei Entzündungen vielversprechende Daten liefern, fehlen oft Langzeitstudien, die Nachhaltigkeit und Sicherheit belegen. Zudem wird bemängelt, dass viele Studien kleine Probandengruppen umfassen und subjektive Berichte statt objektiver Messinstrumente nutzen, was die Aussagekraft mindert. Ein weiterer Punkt ist das Risiko von Wechselwirkungen mit konventionellen Medikamenten, das oft unterschätzt wird.

Über die Evidenz hinaus äußern Wissenschaftler Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit. Ein häufig genannter Kritikpunkt ist, dass alternative Heilmethoden manchmal als Ersatz für bewährte Therapien genutzt werden, was bei schweren Erkrankungen wie Krebs fatale Konsequenzen haben kann. Mediziner warnen, dass die Verzögerung oder der Verzicht auf evidenzbasierte Behandlungen zugunsten unbewiesener Ansätze das Risiko von Krankheitsprogression erhöht. Diese Sorge gilt insbesondere für Homöopathie, wo die Abwesenheit pharmakologisch aktiver Substanzen in vielen Präparaten bedeutet, dass keine spezifische medizinische Wirkung zu erwarten ist. Auch bei Kräutermedizin wird auf potenzielle Toxizität oder allergische Reaktionen hingewiesen, die durch unregulierte Produkte verstärkt werden können.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Rolle der Industrie und Vermarktung, die laut Kritikern oft übertriebene Heilversprechen verbreitet. Wissenschaftler bemängeln, dass viele alternative Produkte und Dienstleistungen mit anekdotischen Berichten oder pseudowissenschaftlichen Erklärungen beworben werden, ohne dass unabhängige Forschung die Behauptungen stützt. Dies trifft besonders auf Homöopathie und einige Kräuterpräparate zu, wo kommerzielle Interessen die Wahrnehmung der Wirksamkeit verzerren können. Ähnliche Vorbehalte gibt es bei weniger untersuchten Methoden wie Heilsteinen, wo Kritiker, wie auf Sternenpfade dargestellt, betonen, dass die Industrie oft mehr von Glauben als von Beweisen profitiert.

Schließlich wird häufig die ethische Dimension angesprochen, insbesondere die Frage der Patientenaufklärung. Mediziner fordern, dass Anbieter alternativer Heilmethoden verpflichtet werden, klar über die Grenzen und Risiken ihrer Ansätze zu informieren. Ohne diese Transparenz könnten Patienten unrealistische Erwartungen entwickeln, was Vertrauen in die gesamte Medizin untergräbt. Diese Kritikpunkte, die von methodischen Schwächen bis hin zu Sicherheitsbedenken reichen, verdeutlichen die Spannung zwischen individueller Wahl und kollektiver Verantwortung in der Gesundheitsversorgung. Wie sich diese Bedenken auf die Zukunft alternativer Heilmethoden auswirken, öffnet den Raum für eine abschließende Betrachtung der Balance zwischen Innovation und Evidenz.

Zukunft der alternativen Heilmethoden

Stellen wir uns eine Zukunft vor, in der die Grenzen zwischen alter Weisheit und moderner Wissenschaft nicht länger trennen, sondern verbinden – ein Horizont, an dem alternative Heilmethoden wie Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin ihren Platz in der Gesundheitsversorgung neu definieren könnten. Die Entwicklung und Integration dieser Ansätze in die moderne Medizin steht an einem Wendepunkt, getrieben von wachsender Nachfrage, technologischen Fortschritten und einem zunehmenden Streben nach ganzheitlicher Betreuung. Dieser Ausblick beleuchtet mögliche Pfade, die diese Praktiken einschlagen könnten, und die Herausforderungen, die es zu überwinden gilt, um eine harmonische Koexistenz mit evidenzbasierter Medizin zu erreichen.

Ein vielversprechender Trend ist die wachsende Akzeptanz integrativer Medizin, die alternative und konventionelle Ansätze kombiniert, um das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Institutionen wie die Cleveland Clinic haben bereits Programme etabliert, die Methoden wie Akupunktur, chinesische Kräutertherapie und Yoga in ihre Behandlungspläne einbinden, um Beschwerden wie chronische Schmerzen, Verdauungsstörungen oder menopausale Symptome zu lindern, wie auf Cleveland Clinic beschrieben. Diese integrative Herangehensweise zielt darauf ab, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden zu fördern, indem sie Patientenwünsche und klinische Expertise vereint. Solche Modelle könnten in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen, da sie eine Brücke zwischen Tradition und moderner Forschung schlagen.

Parallel dazu zeigt sich ein bemerkenswerter Anstieg der Popularität komplementärer Praktiken, insbesondere bei psychologischen und physischen Ansätzen. Daten aus der National Health Interview Survey (NHIS) verdeutlichen diesen Wandel: Zwischen 2012 und 2017 stieg die Praxis von Yoga von 9,5 % auf 14,3 % und die von Meditation von 4,1 % auf 14,2 % unter Erwachsenen in den USA, wie auf NCCIH dokumentiert. Dieser Trend spiegelt ein wachsendes Interesse an stressreduzierenden und präventiven Maßnahmen wider, die leicht zugänglich sind und oft ohne medizinische Aufsicht ausgeführt werden können. Die steigende Nachfrage könnte dazu führen, dass solche Methoden stärker in öffentliche Gesundheitsprogramme integriert werden, insbesondere zur Unterstützung bei chronischen Erkrankungen oder psychischer Gesundheit.

Ein weiterer Treiber für die Entwicklung alternativer Heilmethoden ist die fortschreitende Forschung, die darauf abzielt, ihre Mechanismen und Effekte besser zu verstehen. Für Akupunktur beispielsweise gibt es bereits zahlreiche Studien, die spezifische Vorteile bei Schmerzen oder Migräne belegen, und zukünftige Untersuchungen könnten durch verbesserte Studiendesigns und größere Probandengruppen noch präzisere Ergebnisse liefern. Ähnliches gilt für Kräutermedizin, wo die Standardisierung von Extrakten und die Durchführung von Langzeitstudien entscheidend sind, um Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Selbst für umstrittene Ansätze wie Homöopathie könnten neue Ansätze in der Placebo-Forschung Licht ins Dunkel bringen, indem sie die psychologischen Komponenten der Heilung genauer beleuchten. Diese wissenschaftliche Neugier könnte langfristig dazu beitragen, die Spreu vom Weizen zu trennen und fundierte Empfehlungen zu formulieren.

Technologische Innovationen bieten ebenfalls spannende Perspektiven für die Integration alternativer Methoden. Digitale Plattformen und Apps, die personalisierte Yoga- oder Meditationsprogramme anbieten, machen solche Praktiken einem breiteren Publikum zugänglich und könnten durch KI-gestützte Analysen individuell angepasst werden, um maximale Vorteile zu erzielen. Ebenso könnten telemedizinische Dienste die Beratung zu Kräutertherapien oder Akupunktur erleichtern, indem sie Patienten mit zertifizierten Praktikern verbinden, unabhängig von geografischen Barrieren. Diese Entwicklungen könnten die Reichweite alternativer Ansätze erheblich erweitern und gleichzeitig die Qualität der Betreuung durch standardisierte Protokolle verbessern.

Gleichzeitig stehen jedoch Hürden im Weg, die eine nahtlose Integration erschweren. Die Skepsis der wissenschaftlichen Gemeinschaft, gepaart mit regulatorischen Herausforderungen, bedeutet, dass viele alternative Methoden weiterhin um Anerkennung kämpfen müssen. Die Finanzierung von Forschung bleibt ein kritischer Punkt – ohne ausreichende Mittel könnten vielversprechende Ansätze wie integrative Therapien oder spezifische Kräuterpräparate nicht die notwendige Evidenzgrundlage erhalten, um in Gesundheitssysteme aufgenommen zu werden. Zudem erfordert die Ausbildung von Medizinern in diesen Bereichen interdisziplinäre Anstrengungen, um Vorurteile abzubauen und einen konstruktiven Dialog zu fördern.

Die Zukunft alternativer Heilmethoden könnte auch durch gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen geprägt werden, die den Fokus auf Prävention und Selbstfürsorge verstärken. Während die Nachfrage nach personalisierten und ganzheitlichen Ansätzen wächst, könnten Gesundheitssysteme gezwungen sein, flexiblere Modelle zu entwickeln, die Patientenwünsche stärker berücksichtigen. Welche Rolle Homöopathie, Akupunktur und Kräutermedizin in diesem Wandel spielen, hängt davon ab, wie gut sie sich an die Anforderungen evidenzbasierter Medizin anpassen können, ohne ihre einzigartige Perspektive zu verlieren. Diese Balance zwischen Tradition und Innovation öffnet den Raum für eine abschließende Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen eines integrativen Gesundheitswesens.

Quellen

- https://www.envivas.de/magazin/gesundheitswissen/alternative-heilmethoden

- https://de.wikipedia.org/wiki/Alternativmedizin

- https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy

- https://www.nccih.nih.gov/health/homeopathy

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Homeopathy

- https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/acupuncture/about/pac-20392763

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Acupuncture

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8868048/

- https://www.tcm.edu/news/detail/news/neue-evidenz-zur-wirksamkeit-der-akupunktur-open-access-studie-veroeffentlicht

- https://natur.wiki/gesundheit-ernaehrung/kraeutermedizin-heilkraeuter-und-ihre-anwendungen

- https://www.susannekaiser.com/%C3%BCber/kr%C3%A4utermedizin/

- https://www.eingepflanzt.de/die-wissenschaft-der-kraeuter-eine-studie-ueber-heilkraeuter/

- https://scisimple.com/de/articles/2025-06-09-kraeutermedizin-im-aufstieg-gegen-medikamentenresistente-bakterien–ak4ojd8

- https://unterschied.de/unterschied-zwischen-akupunktur-und-homoeopathie/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenheilkunde

- http://www.krankheitserfahrungen.de/module/darmkrebs

- https://www.myelom.org/shgs-links/erfahrungsberichte.html

- https://fachwort24.com/was-sind-rahmenbedingungen-aufklaerung-beispiele-xz2/

- https://sternenpfade.com/heilsteine-wissenschaftliche-kritik

- https://institut-der-gesundheit.com/gesundheit-ernaehrung/evidenzbasierte-naturheilkunde-kritische-betrachtung-aktueller-forschung

- https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21683-integrative-medicine

- https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name

- https://www.gesundheit.com/gesundheit/alternative-medizin/1/alternative-heilmethoden-ganzheitliche-ansaetze-nutzen-und-risiken-im-berblick

- https://www.magazin-welt.com/alternative-heilmethoden-wirksamkeit-risiken-der-weg-zu-mehr-wohlbefinden/

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto