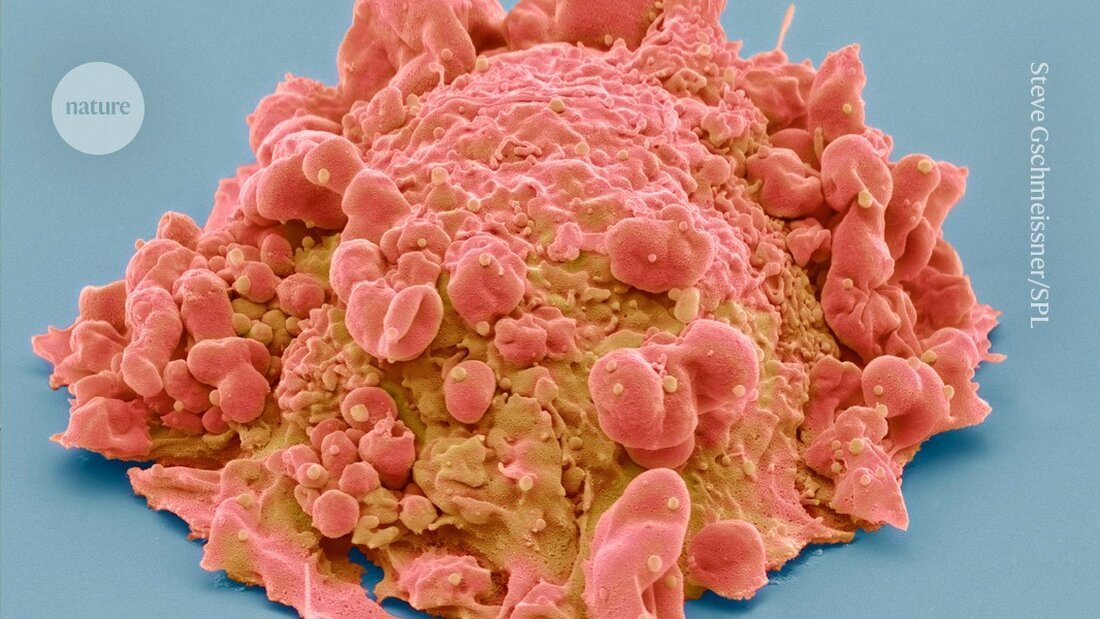

Mappe 3D ultra precise delle cellule tumorali rivelano i segreti della crescita del tumore

Mappe 3D ultra precise delle cellule tumorali decifrano il modo in cui i tumori crescono e offrono nuovi approcci alle terapie.

Mappe 3D ultra precise delle cellule tumorali rivelano i segreti della crescita del tumore

Mappe dettagliate che descrivono con precisione la posizione delle cellule nei tumori ed esaminano la biologia dei tumori offrono nuove informazioni sullo sviluppo di diversi tipi di cancro – tra cui il cancro al seno, al colon e al pancreas – e potrebbero fornire indizi su potenziali trattamenti.

In una serie di 12 studi, pubblicato il 30 ottobre sulla rivista Nature, i ricercatori dello Human Tumor Atlas Network (HTAN) hanno analizzato centinaia di migliaia di cellule provenienti da tessuti umani e animali. Alcuni studi descrivono Mappe 3D delle cellule, note come atlanti cellulari – nei tumori, mentre altri creano “orologi molecolari” che tracciano i cambiamenti cellulari che portano al cancro.

“L’applicazione di questi nuovi strumenti al cancro ci permette di guardarlo da una prospettiva diversa”, afferma Ken Lau, biologo cellulare computazionale presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville, Tennessee, e coautore di uno studio che documenta il decorso temporale degli eventi cellulari nello sviluppo del cancro del colon-retto. 1. “Possiamo effettivamente vedere cose che prima non potevamo vedere.”

Mappatura dei tumori

In alcuni studi, i ricercatori hanno creato degli atlanti che hanno permesso loro di studiare i tumori a livello di singola cellula e di indagare su come si sviluppa il cancro. Un team ha analizzato l’organizzazione delle cellule in 131 campioni provenienti da sei diversi tipi di cancro, inclusi tumori al seno, al colon, al pancreas e ai reni. 2. Gli scienziati hanno scoperto che diverse regioni dello stesso tumore potrebbero rispondere in modo diverso ai farmaci. Comprendere come i diversi gruppi cellulari rispondono ai trattamenti potrebbe aiutare a sviluppare terapie più efficaci.

Altri studi hanno utilizzato la mappatura 3D per esaminare campioni di polipi del colon, escrescenze anomale nel rivestimento intestinale che possono diventare cancerose. Hanno identificato cambiamenti molecolari nelle cellule dei polipi, inclusa la perdita delle connessioni del DNA e cambiamenti nell'attività genetica 3, così come i cambiamenti nella risposta immunitaria, nella crescita cellulare e nel metabolismo ormonale 4, che può verificarsi precocemente e causare la trasformazione maligna delle cellule del polipo.

Le terapie mirate a questi cambiamenti potrebbero rendere più efficaci i trattamenti contro il cancro e gli interventi sanitari precoci, afferma Ömer Yilmaz, biologo specializzato in cellule staminali presso il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. "Il miglior trattamento per il cancro è la prevenzione. E se riusciamo a capire come le diverse popolazioni cellulari rispondono all'ambiente e alla dieta, come questo influisce sulla tumorigenesi e come i diversi cloni contribuiscono a questo processo, ciò potrebbe portare a migliori metodi di prevenzione o rilevamento."

Approfondimenti sull'immunità

Altri atlanti forniscono indizi sul motivo per cui alcuni tumori sono più difficili da trattare rispetto ad altri. "I tumori non sono costituiti solo da cellule tumorali", afferma Daniel Abravanel, medico-scienziato del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, Massachusetts, e coautore di uno studio sul cancro al seno 5. Ad esempio, le immunoterapie che non colpiscono direttamente le cellule tumorali, ma supportare il sistema immunitario per eliminarli, meno efficace contro il cancro al seno rispetto ad altri tipi di cancro, aggiunge.

Per scoprire perché, Abravanel e i suoi colleghi hanno creato un atlante dei tumori in 3D utilizzando dozzine di campioni di 60 persone con forme aggressive di cancro al seno. Hanno esaminato come erano distribuite le cellule immunitarie e hanno scoperto che alcuni tipi di cellule immunitarie erano più comuni in alcuni tumori, in particolare nelle persone che avevano ricevuto immunoterapia.

In tre persone, le biopsie prelevate dallo stesso tumore a 70-220 giorni di distanza hanno mostrato differenze nella quantità di cellule immunitarie note come cellule T e macrofagi. In due casi il numero di queste cellule era diminuito nel tempo, mentre nel terzo caso era aumentato.

"Ciò dimostra davvero quanto sia dinamico il microambiente immunologico e può spiegare perché i tentativi di caratterizzare i tumori e prevedere le risposte alle terapie dei checkpoint immunitari da una biopsia in un singolo momento hanno prodotto risultati incoerenti", afferma Brian Lehmann, un ricercatore sul cancro al seno specializzato in genomica presso il Vanderbilt-Ingram Cancer Center di Nashville, nel Tennessee.

In un altro studio, i ricercatori hanno scoperto che alcuni sottotipi aggressivi di cancro al seno contenevano più cellule immunitarie di altri e sembravano diventare “smorzati” nel tempo 6. Queste cellule esprimevano una proteina chiamata CTLA4, che limita la loro capacità di rispondere ai tumori. Le terapie mirate a CTLA4 hanno mostrato risultati promettenti nel trattamento del melanoma e del cancro ai polmoni. "Ciò apre ulteriori possibilità per l'uso di questa terapia in un sottogruppo di tumori al seno", afferma Lehmann.

Orologio CRISPR

Altri esperimenti mostrano innanzitutto come le cellule diventano cellule tumorali. Nello studio sul cancro del colon-retto, Lau e i suoi colleghi hanno sviluppato un “orologio molecolare” per monitorare il modo in cui le cellule normali iniziano a proliferare in modo incontrollabile nell’intestino. 1. Hanno utilizzato l’analisi di singole cellule e uno strumento di editing genetico (CRISPR) per creare mutazioni nel DNA di ciascuna cellula. Queste mutazioni fungevano da timestamp, documentando il corso dei cambiamenti e delle divisioni di ciascuna cellula.

Lau e il suo team hanno applicato questo approccio a 418 polipi del colon umano e hanno scoperto che fino al 30% dei polipi proveniva da più tipi di cellule anziché da una singola cellula. Nel 60% dei polipi, un gruppo di cellule ha iniziato a “superare” gli altri man mano che il polipo cresceva, portando alla formazione di un tumore. Due studi simili sui topi 7, 8, comprendente un'analisi di 260.922 singole cellule provenienti da 112 campioni di tessuto intestinale, hanno anche dimostrato che una miscela di cellule dà origine collettivamente ai tumori del colon-retto.

Questi risultati mettono in discussione la convinzione precedente secondo cui il cancro del colon nasce da singole cellule non regolate nel rivestimento intestinale e potrebbero aprire nuove opportunità per la diagnosi e l’intervento precoci.

"Per valutare il rischio di [escrescenze precancerose], le persone usano le dimensioni. Più grande è il tumore, maggiore è il rischio", afferma Lau. Ma l’orologio molecolare e altre analisi mostrano che “potrebbero esserci altri biomarcatori che coinvolgono la genetica e l’evoluzione”.

-

Islam, M. et al. Natura https://doi.org/10.1038/s41586-024-07954-4 (2024).

-

Lun, C.-K. et al. Natura https://doi.org/10.1038/s41586-024-08087-4 (2024).

-

Zhu, Y. et al. Natura Cancro https://doi.org/10.1038/s43018-024-00823-z (2024).

-

Esplin, ED. et al. Natura Cancro https://doi.org/10.1038/s43018-024-00831-z (2024).

-

Klughammer, J. et al. Natura Med. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03215-z (2024).

-

Iglesia, MD et al. Natura Cancro https://doi.org/10.1038/s43018-024-00773-6 (2024).

-

Sadien, ID et al. Natura https://doi.org/10.1038/s41586-024-08053-0 (2024).

-

Lu, Z. et al. Natura https://doi.org/10.1038/s41586-024-08133-1 (2024).

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto