L'affascinante sistema solare: pianeti, comete e missioni nel dettaglio!

Esplora il sistema solare: dal sole a tutti i pianeti, alle comete e alle missioni future in questo trattato completo.

L'affascinante sistema solare: pianeti, comete e missioni nel dettaglio!

Il nostro sistema solare è un'affascinante struttura cosmica che suscita la curiosità dell'umanità da migliaia di anni. È costituito dal Sole, una stella di medie dimensioni al centro, e da una varietà di corpi celesti catturati nella sua orbita, inclusi pianeti, lune, asteroidi e comete. Questo sistema, formatosi circa 4,6 miliardi di anni fa da una vasta nube di gas e polvere, offre spunti sulla formazione e sull’evoluzione di mondi che appaiono sia familiari che alieni. L’esplorazione del sistema solare non solo ha ampliato la nostra comprensione dello spazio, ma ha anche sollevato domande fondamentali sulle origini della vita e sul futuro dell’umanità. Questo articolo fornisce una panoramica completa della struttura e dei diversi componenti della nostra casa cosmica, evidenziando le proprietà uniche di ciascun corpo celeste e la conoscenza scientifica che ci fornisce.

Introduzione al sistema solare

Il nostro sistema solare è un sistema planetario complesso e dinamico in cui si trova la Terra. È costituito dal Sole, una stella di medie dimensioni che rappresenta circa il 99,86% della massa totale del sistema, oltre a otto pianeti, i loro satelliti naturali (lune), pianeti nani, asteroidi, comete e meteoroidi. I pianeti, in ordine dal Sole, sono Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Plutone, un tempo classificato come il nono pianeta, è considerato un pianeta nano dal 2006 e si trova nella fascia di Kuiper, una regione oltre Nettuno che contiene altri pianeti nani come Eris, Haumea e Makemake. Il Sole si trova nel braccio di Orione della Via Lattea, a circa 27.000 anni luce dal centro galattico, mentre la stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, è a circa 4,22 anni luce di distanza. Il confine esterno del sistema solare è definito dall'ipotetica nube di Oort, che potrebbe estendersi fino a 1,5 anni luce dal Sole, come descrizioni dettagliate su Wikipedia è spiegato.

I pianeti si muovono su un disco quasi piatto attorno al Sole, con un'inclinazione orbitale massima di circa 7°. I pianeti interni - Mercurio, Venere, Terra e Marte - sono pianeti rocciosi, mentre i pianeti esterni - Giove, Saturno, Urano e Nettuno - sono conosciuti come giganti di gas e ghiaccio. Ogni pianeta ha le proprie lune, con la Terra che ne ha una (la Luna), Marte che ne ha due (Phobos e Deimos), Giove che ne ha quattro grandi (Io, Europa, Ganimede, Callisto) e anche Saturno che ne ha numerose, incluso Titano. Tra Marte e Giove si trova la fascia degli asteroidi, una regione con innumerevoli piccoli pianeti o asteroidi, di cui Cerere è il più grande. Questi pezzi di roccia e metallo orbitano attorno al sole in orbite regolari, ma possono scontrarsi, creando detriti che viaggiano attraverso il sistema solare. Alcuni di questi frammenti si avvicinano alla Terra e cadono come meteoriti, spesso diventando visibili come stelle cadenti quando entrano nell'atmosfera.

La maggior parte dei meteoriti sono piccoli e bruciano completamente nell'atmosfera, ma esemplari più grandi raggiungono il suolo e possono causare impatti significativi. Il più grande impatto meteorico conosciuto avvenne circa 65 milioni di anni fa, quando un oggetto di diversi chilometri di diametro lasciò un cratere di 180 chilometri. Questo impatto causò l’oscuramento del sole per secoli sollevando polvere, provocando l’estinzione di molte piante e animali, compresi i dinosauri. Fortunatamente, impatti così grandi sono rari e i moderni telescopi consentono il rilevamento precoce di oggetti potenzialmente pericolosi. Oltre agli asteroidi e ai meteoroidi, ci sono anche le comete, spesso chiamate “palle di neve sporche”, che sono fatte di ghiaccio e polvere e provengono dalle regioni esterne del sistema solare. Avvicinandosi al sole, si scongelano, formano un involucro di vapore e il vento solare lo gonfia in una caratteristica coda, che scompare di nuovo quando si allontana dal sole. Pianeta Scuola è descritto.

La storia della formazione del sistema solare risale a circa 4,5682 miliardi di anni ed è spiegata dall'ipotesi nebulare kantiana. Questo afferma che il sistema solare si è formato da un’enorme nube rotante di gas e polvere che si è contratta sotto la sua stessa gravità. Il sole si è formato al centro di questa nube, mentre i pianeti si sono formati nel disco protoplanetario circostante attraverso la coagulazione dei planetesimi, piccole particelle di roccia e polvere. Le regioni interne del disco, dove le temperature erano più elevate, favorirono la formazione di pianeti rocciosi, mentre i giganti di gas e ghiaccio si formarono nelle regioni esterne più fredde. Le questioni aperte sulla formazione dei pianeti riguardano, tra le altre cose, la distribuzione del momento angolare e l'inclinazione del piano equatoriale del sole rispetto al piano orbitale dei pianeti. Questi processi illustrano le complesse dinamiche che hanno portato alla creazione di un sistema che comprende sia strutture ordinate che elementi caotici come asteroidi e comete.

In sintesi, il sistema solare è un esempio impressionante della diversità e della dinamica delle strutture cosmiche. Dal sole dominante ai vari pianeti e lune fino agli innumerevoli oggetti più piccoli come asteroidi e comete, offre una ricchezza di fenomeni che gli scienziati studiano da secoli. La storia della formazione del sistema mostra come da una nube caotica potrebbe emergere una struttura ordinata, se non statica, che ancora oggi si sviluppa attraverso collisioni, interruzioni orbitali e altri processi.

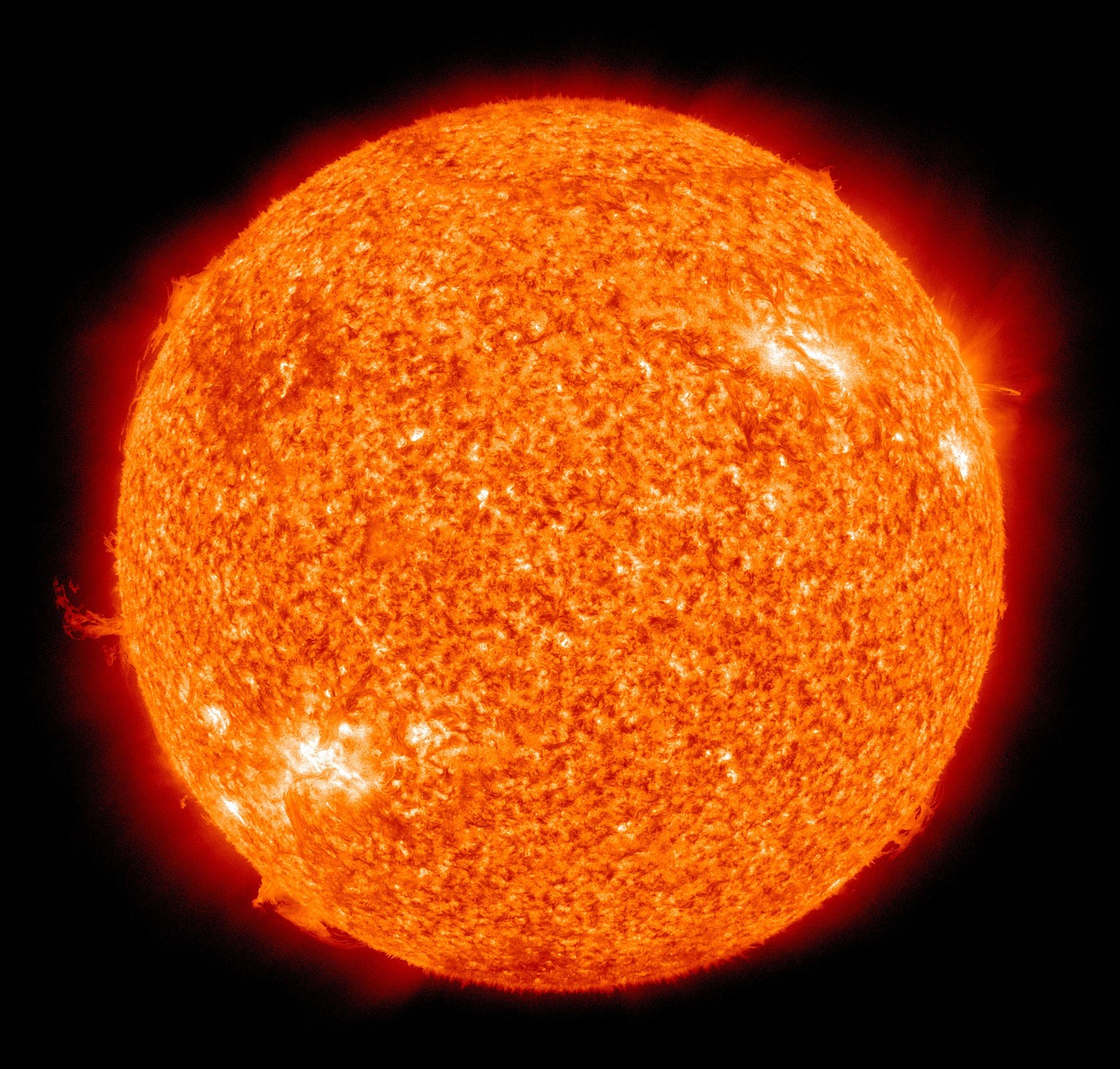

Il sole

Il Sole, la stella centrale del nostro sistema solare, è una stella di medie dimensioni della classe spettrale G2V, che rappresenta circa il 99,86% della massa totale del sistema. Situato nel braccio di Orione della Via Lattea, a circa 27.000 anni luce dal centro galattico, è il motore che guida la vita sulla Terra e la dinamica dei pianeti. Con un diametro di circa 1,39 milioni di chilometri, è piuttosto modesta rispetto ad altre stelle dell'universo: ci sono stelle come VY Canis Majoris, che sono un miliardo di volte più grandi, o V766 Centaurii, il cui diametro è 1.300 volte più grande di quello del Sole, come mostrato su Franz-Plötz.de è descritto. Tuttavia, il sole ha un’importanza incomparabile per il nostro sistema solare, poiché è la fonte di energia per quasi tutti i processi del pianeta.

Il Sole è composto principalmente da idrogeno (circa 73,5%) ed elio (circa 24,9%), con tracce di elementi più pesanti. Il suo interno è diviso in diversi strati: il nucleo, la zona di radiazione, la zona di convezione e gli strati esterni come la fotosfera, la cromosfera e la corona. Nel nucleo, dove le temperature raggiungono circa 15 milioni di gradi Celsius, l’energia viene generata attraverso la fusione nucleare. I nuclei di idrogeno si fondono per formare elio, rilasciando enormi quantità di energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, in particolare luce visibile e calore. Questo processo, reso possibile dall'immensa gravità del Sole, non solo alimenta la vita sulla Terra ma influenza anche le condizioni fisiche di tutti i pianeti del sistema solare.

L'energia del sole raggiunge i pianeti sotto forma di radiazione solare, la cui intensità diminuisce con la distanza. Per i pianeti rocciosi interni come Mercurio, Venere, Terra e Marte, la radiazione solare è cruciale per le temperature superficiali e le condizioni climatiche. Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, sperimenta fluttuazioni estreme di temperatura a causa delle intense radiazioni e della mancanza di atmosfera, mentre la densa atmosfera di Venere crea un effetto serra che riscalda la superficie fino a oltre 460 gradi Celsius. Sulla Terra, l’energia solare fornisce l’equilibrio che consente la vita alimentando il ciclo dell’acqua e promuovendo la fotosintesi nelle piante. Anche i giganti gassosi esterni come Giove e Saturno, che sono molto lontani dal Sole, sono influenzati dalla radiazione solare, pur avendo anch'essi fonti di calore interne.

Oltre alla radiazione, il sole esercita un'influenza dominante sulle orbite planetarie attraverso la sua gravità. Tiene nelle loro orbite i pianeti, le lune, gli asteroidi e le comete e determina la struttura del sistema solare come un disco quasi piatto. Inoltre, il vento solare – un flusso di particelle cariche emanate dalla corona solare – influenza i campi magnetici e le atmosfere dei pianeti. Sulla Terra, il campo magnetico protegge dagli effetti dannosi del vento solare, mentre su pianeti come Marte, che non hanno un forte campo magnetico, ha portato all’erosione atmosferica. Fenomeni come le macchie solari, i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale possono anche innescare tempeste geomagnetiche sulla Terra, influenzando i sistemi di comunicazione e i satelliti.

Il Sole ha circa 4,6 miliardi di anni e si trova nella cosiddetta fase della sequenza principale del suo ciclo vitale, in cui fonde l'idrogeno in elio. Tra circa 5 miliardi di anni, avrà esaurito la sua riserva principale di idrogeno e si espanderà in una gigante rossa, inghiottendo potenzialmente i pianeti interni, compresa la Terra. Quindi perderà i suoi strati esterni e rimarrà come una nana bianca. Rispetto alle stelle più massicce che possono esplodere come supernove e formare buchi neri, il Sole avrà una fine relativamente tranquilla. Tuttavia, il confronto con altre stelle mostra quanto diversi siano i percorsi evolutivi nell'universo: mentre il nostro sole è stabile e vivificante, altre stelle molto più grandi potrebbero finire in esplosioni catastrofiche.

In sintesi, il Sole non è solo il centro energetico e gravitazionale del nostro sistema solare, ma anche una chiave per comprendere i processi stellari. Le loro proprietà, dalla fusione nucleare al vento solare, modellano le condizioni sui pianeti e influenzano la loro storia evolutiva. Lo studio del sole fornisce quindi informazioni non solo sul passato e sul futuro del nostro sistema, ma anche sul funzionamento delle stelle in tutto il cosmo.

Mercurio

Mercurio, il pianeta più interno del nostro sistema solare, è un affascinante oggetto di ricerca planetaria. Con una distanza media di circa 58 milioni di chilometri dal Sole, è il pianeta più vicino al Sole e impiega solo circa 88 giorni per completare un'orbita, il periodo orbitale più breve di tutti i pianeti. Mercurio è anche il pianeta più piccolo del sistema solare, con un diametro di circa 4.880 chilometri, che lo rende solo leggermente più grande della Luna terrestre. La sua vicinanza al Sole e le conseguenti condizioni estreme lo rendono un oggetto di studio unico che ci dice molto sulla formazione e l'evoluzione dei pianeti rocciosi. Una panoramica dettagliata delle proprietà di Mercurio può essere trovata su Wikipedia, dove vengono illuminati anche i retroscena storici e scientifici, anche se qui restano limitati al contesto planetario.

Geologicamente parlando, Mercurio è un pianeta molto robusto e pieno di crateri, la cui superficie ha somiglianze con quella della Luna terrestre. La superficie è costituita principalmente da roccia silicatica ed è costellata di numerosi crateri da impatto, che indicano una lunga storia di impatti di meteoriti. Una delle caratteristiche geologiche più sorprendenti è il bacino di Caloris, un enorme cratere da impatto di circa 1.550 chilometri di diametro, creato da un massiccio impatto miliardi di anni fa. Questo cratere è così grande che ha causato disturbi geologici noti come “terreno caotico” sul lato opposto del pianeta. Inoltre, Mercurio presenta le cosiddette “fessure da ritiro” o “scarpate lobate”, che indicano che il pianeta si è raffreddato e contratto nel corso della sua storia, causando la rottura della crosta. Queste caratteristiche suggeriscono un'attività tettonica passata, sebbene oggi Mercurio sia geologicamente inattivo.

L'atmosfera di Mercurio, o meglio l'esosfera, è estremamente sottile ed è costituita principalmente da tracce di ossigeno, sodio, idrogeno, elio e potassio. Questa esosfera è così scarsa che difficilmente può essere definita un'atmosfera nel senso classico; è causato dal vento solare che rimuove le particelle dalla superficie del pianeta, nonché dall'attività vulcanica del passato. A causa di questa sottile esosfera, non esiste una protezione significativa dalla radiazione solare o dalle fluttuazioni di temperatura, il che porta a condizioni estreme sulla superficie. A differenza della Terra, dove l’atmosfera immagazzina e distribuisce il calore, Mercurio non ha modo di equalizzare le temperature, rendendo la sua superficie un luogo di contrasti.

Le temperature su Mercurio sono tra le più estreme del sistema solare. A causa della sua vicinanza al Sole e della lenta rotazione (un giorno di Mercurio dura circa 59 giorni terrestri), il lato rivolto al Sole si riscalda fino a 427 gradi Celsius, abbastanza caldo da sciogliere il piombo. Tuttavia, sul lato opposto o nei crateri permanentemente ombreggiati ai poli, le temperature scendono fino a -183 gradi Celsius. Queste fluttuazioni estreme sono dovute non solo alla mancanza di atmosfera, ma anche alla bassa inclinazione assiale di Mercurio, che raramente provoca stagioni. È interessante notare che sonde spaziali come MESSENGER hanno trovato prove che nei crateri oscuri ai poli potrebbe esistere ghiaccio d'acqua, portato lì dagli impatti delle comete e preservato a causa della mancanza di radiazione solare.

Le insolite proprietà di Mercurio si estendono anche al suo campo magnetico, che è debole ma ancora presente: un mistero poiché le dimensioni e il raffreddamento del pianeta fanno sì che non dovrebbe avere un effetto dinamo attivo nel suo nucleo. Questo campo magnetico interagisce con il vento solare per formare una piccola magnetosfera, ma non è abbastanza forte da proteggere completamente la superficie dalle particelle cariche. Lo studio di Mercurio è stato significativamente avanzato da missioni come Mariner 10 negli anni ’70 e MESSENGER (2004–2015), che hanno fornito mappe dettagliate della sua superficie e dati sulla sua composizione. L’attuale missione BepiColombo, una collaborazione tra ESA e JAXA, mira a fornire ulteriori approfondimenti sui misteri di questo pianeta.

In sintesi, Mercurio è un pianeta estremo le cui caratteristiche geologiche, la sottile esosfera e le drastiche fluttuazioni di temperatura lo rendono un oggetto di studio unico. La sua vicinanza al Sole e le condizioni risultanti forniscono preziose informazioni sui processi che hanno modellato i pianeti rocciosi nella storia primordiale del sistema solare. Nonostante le sue piccole dimensioni e l’apparente insignificanza rispetto ai giganti gassosi, Mercurio rimane una chiave per comprendere le dinamiche e l’evoluzione della nostra casa cosmica.

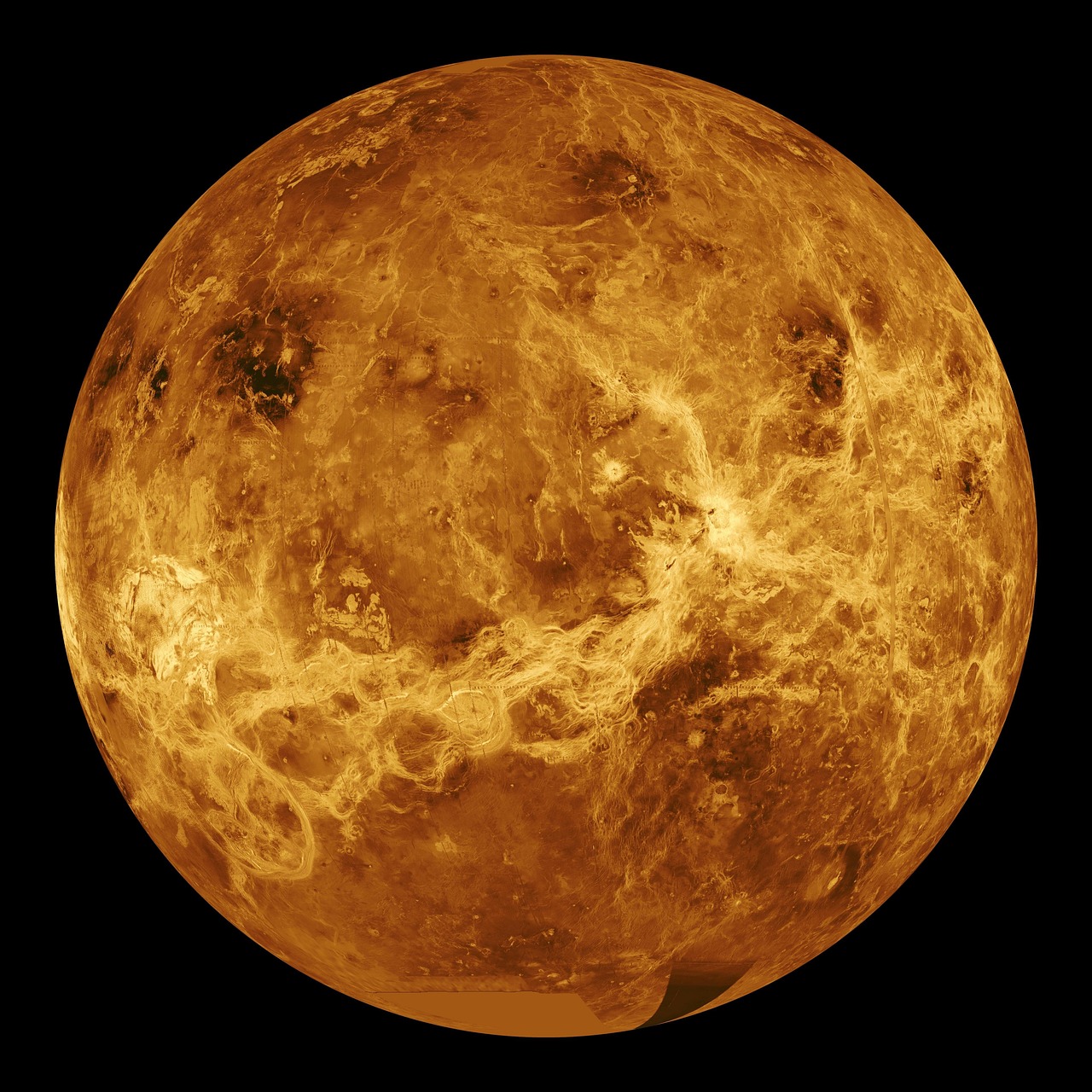

Venere

Venere, spesso definito il “pianeta gemello” della Terra, è il secondo pianeta più interno del nostro sistema solare ed è sorprendentemente simile alla Terra in molti modi, ma anche estremamente diverso. Con un diametro di circa 12.104 chilometri, è solo leggermente più piccolo della Terra e ha una massa e una densità comparabili, indicando una composizione interna simile di roccia e metallo. Orbita attorno al sole a una distanza media di 108 milioni di chilometri e impiega circa 225 giorni terrestri per farlo. Ma mentre la Terra è un pianeta prospero e favorevole alla vita, Venere presenta condizioni che lo rendono uno dei luoghi più inospitali del sistema solare. La loro densa atmosfera e le condizioni superficiali estreme offrono spunti affascinanti sui processi planetari che potrebbero essersi verificati in forme estreme sulla Terra.

L'atmosfera di Venere è la caratteristica più eccezionale di questo pianeta. È composto per circa il 96,5% da anidride carbonica, con tracce di azoto e altri gas, ed è incredibilmente denso: la pressione dell'aria in superficie è circa 92 volte la pressione al livello del mare terrestre, paragonabile alla pressione a circa 900 metri di profondità nell'oceano. Questa densità estrema dell’atmosfera, aggravata da alte concentrazioni di gas serra, si traduce in un effetto serra fuori controllo che aumenta la temperatura superficiale fino a una media di 462 gradi Celsius, abbastanza calda da sciogliere il piombo. La densità dell'atmosfera diminuisce con l'altitudine, in modo simile a quello sulla Terra, dove la pressione atmosferica si dimezza ogni 5.500 metri di altitudine Wikipedia è descritto. Ma anche a livelli più alti, l’atmosfera di Venere rimane impenetrabile e crivellata da spesse nubi di acido solforico che riflettono la luce solare, rendendo il pianeta uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno.

Le condizioni della superficie su Venere sono estremamente ostili a causa di questa atmosfera. Le dense nubi impediscono a più di una frazione della luce solare di raggiungere la superficie, e l'effetto serra distribuisce il calore in modo uniforme, quindi c'è poca differenza di temperatura tra il giorno e la notte o tra l'equatore e i poli. La superficie stessa, mappata dalle misurazioni radar delle sonde spaziali come Magellan, è costituita principalmente da pianure vulcaniche che coprono circa l’80% del pianeta. Ci sono prove di attività vulcanica passata e forse ancora attiva, con giganteschi vulcani a scudo come Maat Mons ed estese colate di lava. Inoltre, Venere presenta caratteristiche tettoniche, come fessure e montagne piegate, che indicano processi geologici, ma che non sono paragonabili al movimento delle placche sulla Terra. Le condizioni estreme rendono difficile il funzionamento delle sonde sulla superficie per lunghi periodi di tempo: le missioni sovietiche Venera degli anni '70 e '80 sopravvissero solo poche ore prima di soccombere al caldo e alla pressione.

Nonostante le condizioni inospitali, ci sono paralleli tra Venere e la Terra che affascinano gli scienziati. Entrambi i pianeti hanno dimensioni, massa e composizione simili, suggerendo che si siano formati in condizioni comparabili agli albori del sistema solare. Si pensa che Venere possa aver avuto oceani di acqua liquida nella sua storia iniziale, simili alla Terra, prima che l’effetto serra andasse fuori controllo e l’acqua evaporasse. Questa ipotesi rende Venere un ammonimento sulle possibili conseguenze di un cambiamento climatico incontrollato sulla Terra. Inoltre, Venere ruota all'indietro rispetto alla maggior parte degli altri pianeti, il che significa che il sole sorge a ovest e tramonta a est, un fenomeno che potrebbe essere stato causato da un impatto massiccio o da interazioni gravitazionali nella sua storia. Un giorno di Venere dura inoltre circa 243 giorni terrestri, più lungo di un anno di Venere, rendendo la sua rotazione la più lenta del sistema solare.

L’esplorazione di Venere ha fornito dati preziosi negli ultimi decenni, ma molte domande rimangono senza risposta. Missioni come quelle della NASA (VERITAS) e dell'ESA (EnVision), il cui lancio è previsto nei prossimi anni, mirano a comprendere meglio i processi geologici e le dinamiche atmosferiche. Particolarmente interessante è la questione se possa esistere vita microbica negli strati superiori dell’atmosfera, dove le temperature sono più miti – un’ipotesi alimentata dalla scoperta nel 2020 della fosfina, un potenziale biomarcatore, sebbene questi risultati siano controversi. Venere resta quindi un pianeta degli opposti: da un lato così simile alla Terra, dall'altro un luogo che mostra quanto piccola possa essere la differenza tra un pianeta amico della vita e uno ostile alla vita.

Terra

La Terra, il terzo pianeta dal Sole e l'unico habitat conosciuto nel sistema solare, è un corpo celeste unico caratterizzato dalle sue proprietà geologiche, atmosferiche e biologiche. Con un diametro di oltre 12.700 chilometri, è il quinto pianeta più grande e il più denso del sistema solare. Orbita attorno al Sole a una distanza media di circa 149,6 milioni di chilometri (1 unità astronomica) e impiega circa 365.256 giorni per farlo. La Terra, spesso definita il “Pianeta Blu”, deve il suo nome all’elevata percentuale di acqua che copre circa il 70,7% della sua superficie. Una panoramica completa delle proprietà fisiche e geologiche della terra può essere trovata all'indirizzo Wikipedia, dove sono disponibili dati dettagliati e contesto storico.

Geologicamente parlando, la Terra è un pianeta dinamico con una struttura interna complessa, divisa in nucleo, mantello e crosta. Il nucleo della Terra è costituito da una parte interna solida e da una parte esterna liquida, composta principalmente da ferro e nichel, e utilizza l'effetto geodinamo per creare il campo magnetico terrestre, che la protegge dai dannosi venti solari. Il mantello terrestre, che costituisce la maggior parte del volume del pianeta, è costituito da rocce calde e viscose che costituiscono la base per il movimento delle placche tettoniche. La crosta terrestre, spessa tra 50 e 100 chilometri, è divisa in placche continentali e oceaniche, il cui movimento provoca vulcani, terremoti e formazione di montagne. Circa due terzi della superficie terrestre è coperta da oceani, con il punto più profondo nella Fossa delle Marianne (Vityas Deep, 11.034 metri sotto il livello del mare), mentre la superficie terrestre comprende sette continenti, pari a circa il 29,3% della superficie totale.

L'atmosfera terrestre è un involucro gassoso che sostiene la vita ed è costituito da circa il 78% di azoto, il 21% di ossigeno e l'1% di gas nobili, oltre a tracce di altri gas. Protegge la superficie dai dannosi raggi ultravioletti attraverso lo strato di ozono e regola la temperatura attraverso l'effetto serra naturale, ciò significa che la temperatura media del suolo è di circa 15 gradi Celsius, anche se l'intervallo va da -89 gradi Celsius a +57 gradi Celsius. L'atmosfera consente anche la formazione di nuvole e precipitazioni, che guidano il ciclo dell'acqua. A differenza di altri pianeti del sistema solare, la Terra è l’unico corpo celeste conosciuto con acqua liquida sulla sua superficie, un fattore cruciale per lo sviluppo e il mantenimento della vita. La sua inclinazione assiale di circa 23,44 gradi dà luogo alle stagioni, mentre la Luna, il suo satellite naturale, stabilizza l'asse terrestre e provoca le maree.

La diversità biologica della Terra è un'altra caratteristica eccezionale che la distingue da tutti gli altri corpi celesti conosciuti. La vita esiste in quasi tutti gli ambienti immaginabili: dai fondali oceanici più profondi ai deserti fino alle vette più alte. Le prove più antiche di vita provengono da fossili risalenti a circa 3,5-3,8 miliardi di anni, suggerendo che semplici microrganismi si siano formati in un ambiente precoce e ricco di acqua. Oggi la biodiversità comprende milioni di specie, dagli organismi unicellulari alle piante fino agli animali complessi, che interagiscono in una rete ecologica finemente sintonizzata. Questa diversità è strettamente legata alle condizioni geologiche e atmosferiche: la disponibilità di acqua liquida, l'atmosfera di ossigeno e la moderata escursione termica creano le condizioni ideali per l'evoluzione e la sopravvivenza della vita.

La Terra ha circa 4,6 miliardi di anni e si è formata dalla nebulosa solare, una nube di gas e polvere che si è condensata in planetesimi e infine pianeti dopo la formazione del sole. Nella sua storia antica, la Terra era un luogo caldo e inospitale, caratterizzato da frequenti impatti meteorici e attività vulcanica. Quando la superficie si raffreddò, si formarono gli oceani e l'atmosfera si evolse da una composizione originariamente riducente a un ambiente ricco di ossigeno, principalmente attraverso l'attività degli organismi fotosintetici. Questo sviluppo ha reso la Terra un habitat unico la cui stabilità è mantenuta da complessi meccanismi di feedback tra geologia, atmosfera e biosfera.

In sintesi, la Terra è un pianeta straordinario che si distingue per la sua geologia dinamica, l’atmosfera favorevole alla vita e la diversità biologica senza precedenti. Non è solo la nostra casa, ma anche un laboratorio naturale che ci offre spunti sui processi che rendono possibile la vita. Lo studio della Terra – dalla sua struttura interna ai suoi complessi ecosistemi – rimane un compito centrale della scienza non solo per comprendere meglio il nostro pianeta, ma anche per identificare le condizioni che potrebbero consentire la vita su altri mondi.

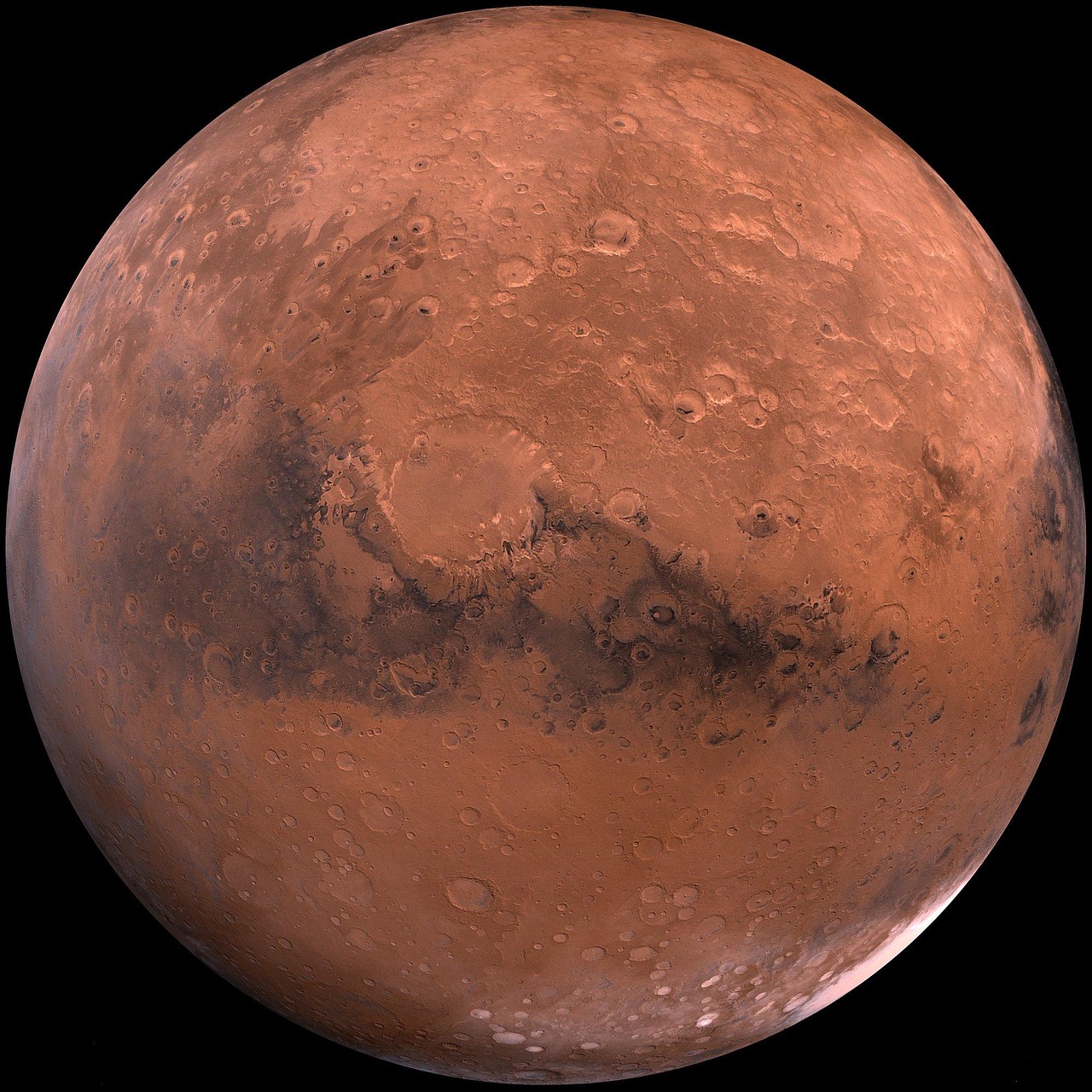

Marte

Marte, spesso definito il “Pianeta Rosso”, è il quarto pianeta a partire dal Sole e il secondo più piccolo del sistema solare. Con un diametro di circa 6.792 chilometri, è grande solo la metà della Terra e orbita attorno al Sole a una distanza media di circa 228 milioni di chilometri, che corrisponde a un periodo orbitale di circa 687 giorni terrestri. Deve il suo caratteristico colore rossastro all'ossido di ferro (ruggine) presente sulla sua superficie, che luccica alla luce del sole. Marte ha sempre catturato l'immaginazione dell'umanità, anche per la possibilità che un tempo possa aver ospitato la vita. Oggi è obiettivo di numerose missioni scientifiche che ne studiano la superficie, le risorse e le potenziali tracce di vita. Una panoramica degli sviluppi attuali e dei dati storici può essere trovata su varie piattaforme, ma senza rilevanza diretta per le fonti fornite come gli American Music Awards Yahoo Intrattenimento, motivo per cui l'attenzione qui è rivolta alle scoperte scientifiche.

La superficie di Marte è geologicamente diversificata e mostra tracce di un passato dinamico. È caratterizzato da enormi vulcani, profondi canyon e vaste pianure. L'Olympus Mons, il vulcano più alto del sistema solare, si erge a circa 22 chilometri (14 miglia), quasi tre volte più alto del Monte Everest. La Valles Marineris, un enorme sistema di canyon, si estende per oltre 4.000 chilometri ed è profonda fino a 11 chilometri, rendendola una delle caratteristiche geologiche più impressionanti del sistema solare. La superficie contiene anche numerosi crateri da impatto, che indicano una lunga storia di impatti di meteoriti, nonché prove di precedenti processi di erosione da parte del vento e forse dell'acqua. La superficie di Marte è divisa in due emisferi: l'emisfero settentrionale è prevalentemente pianeggiante, mentre l'emisfero meridionale è più alto e più craterizzato. Queste differenze indicano diversi sviluppi geologici nella storia del pianeta.

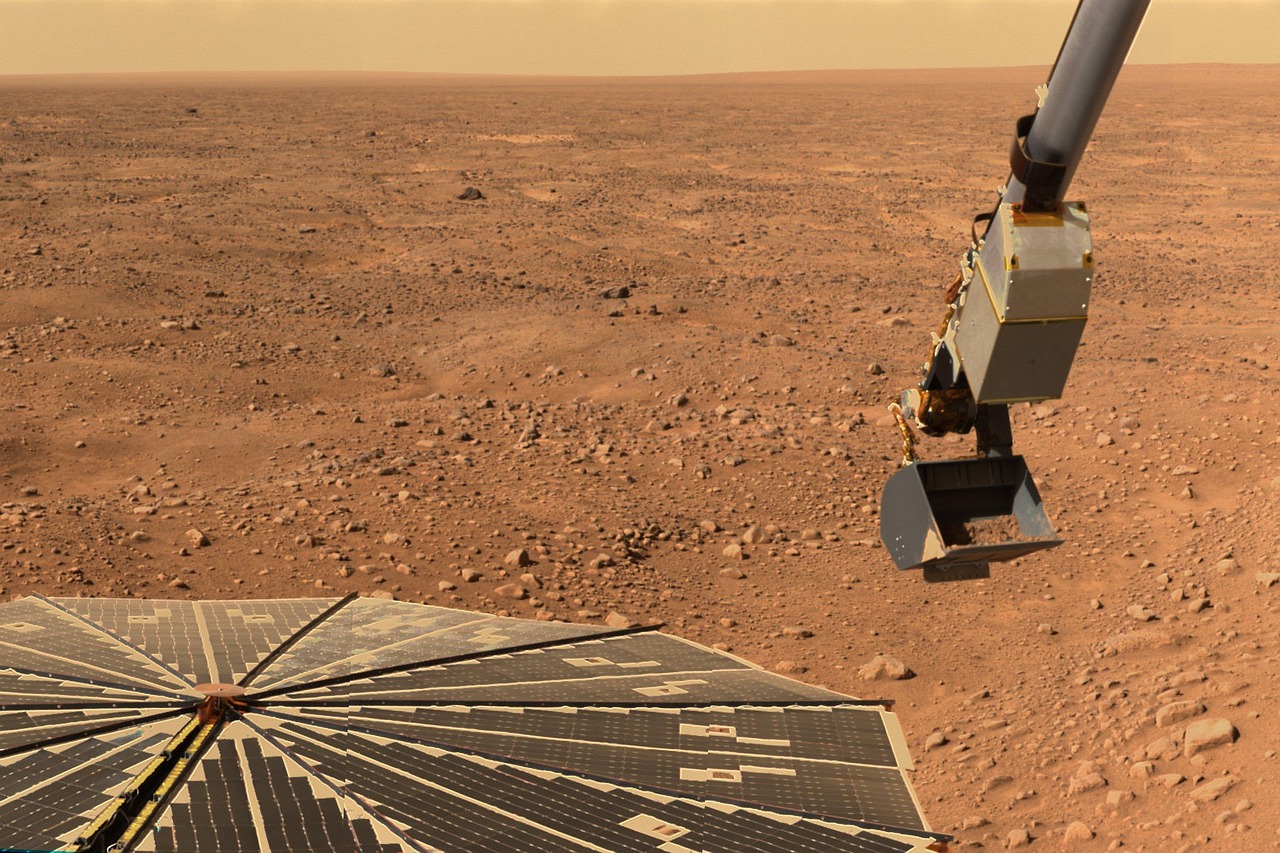

Uno dei temi centrali dell'esplorazione di Marte è la ricerca delle risorse idriche, poiché l'acqua è un indicatore chiave della potenziale vita. Oggi Marte è un deserto freddo e secco con un'atmosfera sottile composta principalmente da anidride carbonica (95,3%) e solo circa l'1% della pressione dell'atmosfera terrestre. Tuttavia, ci sono prove convincenti che Marte avesse acqua liquida sulla superficie all’inizio della sua storia, circa 3,5-4 miliardi di anni fa. Sonde spaziali come il Mars Rover Curiosity hanno scoperto letti di fiumi asciutti, delta e depositi minerali che si formano solo in ambienti acquatici. Ci sono grandi quantità di ghiaccio d'acqua nelle calotte polari di Marte e ci sono prove di depositi di ghiaccio nel sottosuolo alle medie latitudini. La scoperta di acqua sotterranea ghiacciata da parte della missione Phoenix del 2008 e l’osservazione di solchi stagionali possibilmente formati da acqua salata fanno sperare che l’acqua possa ancora essere accessibile in qualche forma.

La ricerca di tracce di vita su Marte è uno dei motori delle numerose missioni sul Pianeta Rosso. Mentre le condizioni odierne – freddo estremo con temperature comprese tra -140 gradi Celsius e +20 gradi Celsius, bassa pressione atmosferica ed elevate radiazioni – rendono improbabile la vita come la conosciamo, gli scienziati si stanno concentrando sul passato. Marte potrebbe aver avuto un'atmosfera più densa e acqua liquida durante il suo "periodo noachiano" (da circa 4,1 a 3,7 miliardi di anni fa), che avrebbero sostenuto la vita microbica. Rover come Perseverance, che è atterrato nel cratere Jezero nel 2021, raccolgono campioni di roccia e terreno che vengono esaminati per rilevare tracce di molecole organiche o microrganismi fossili. Il cratere dove opera Perseverance un tempo era un lago e i sedimenti presenti potrebbero contenere prove di vita passata. Si prevede che le missioni future, come la missione Mars Sample Return pianificata dalla NASA e dall'ESA, porteranno questi campioni sulla Terra per essere analizzati utilizzando strumenti sofisticati.

L'atmosfera di Marte offre poca protezione dalle radiazioni solari e cosmiche, sterilizzando la superficie e rendendo difficile la conservazione dei materiali organici. Tuttavia, esistono teorie secondo cui la vita potrebbe essere sopravvissuta in habitat sotterranei protetti dalle radiazioni. Il metano, che è stato rilevato sporadicamente nell’atmosfera marziana, potrebbe essere un’indicazione di attività geologica o biologica, sebbene la fonte rimanga poco chiara. Missioni come ExoMars dell'ESA ricercano specificamente biofirme negli strati più profondi del suolo. Inoltre, Marte ha due piccole lune, Phobos e Deimos, che potrebbero essere asteroidi catturati e attirare anche l'interesse scientifico, sebbene siano meno rilevanti per la ricerca della vita.

In sintesi, Marte è un pianeta che ci affascina con la sua diversità geologica, le prove di acqua antica e la possibilità di vita passata. Non è solo una finestra sulla storia del sistema solare, ma anche un banco di prova per la futura esplorazione umana. Le missioni in corso e pianificate continueranno a far luce sui misteri del Pianeta Rosso e forse un giorno risponderanno alla domanda se abbiamo mai avuto dei vicini nel sistema solare.

Giove

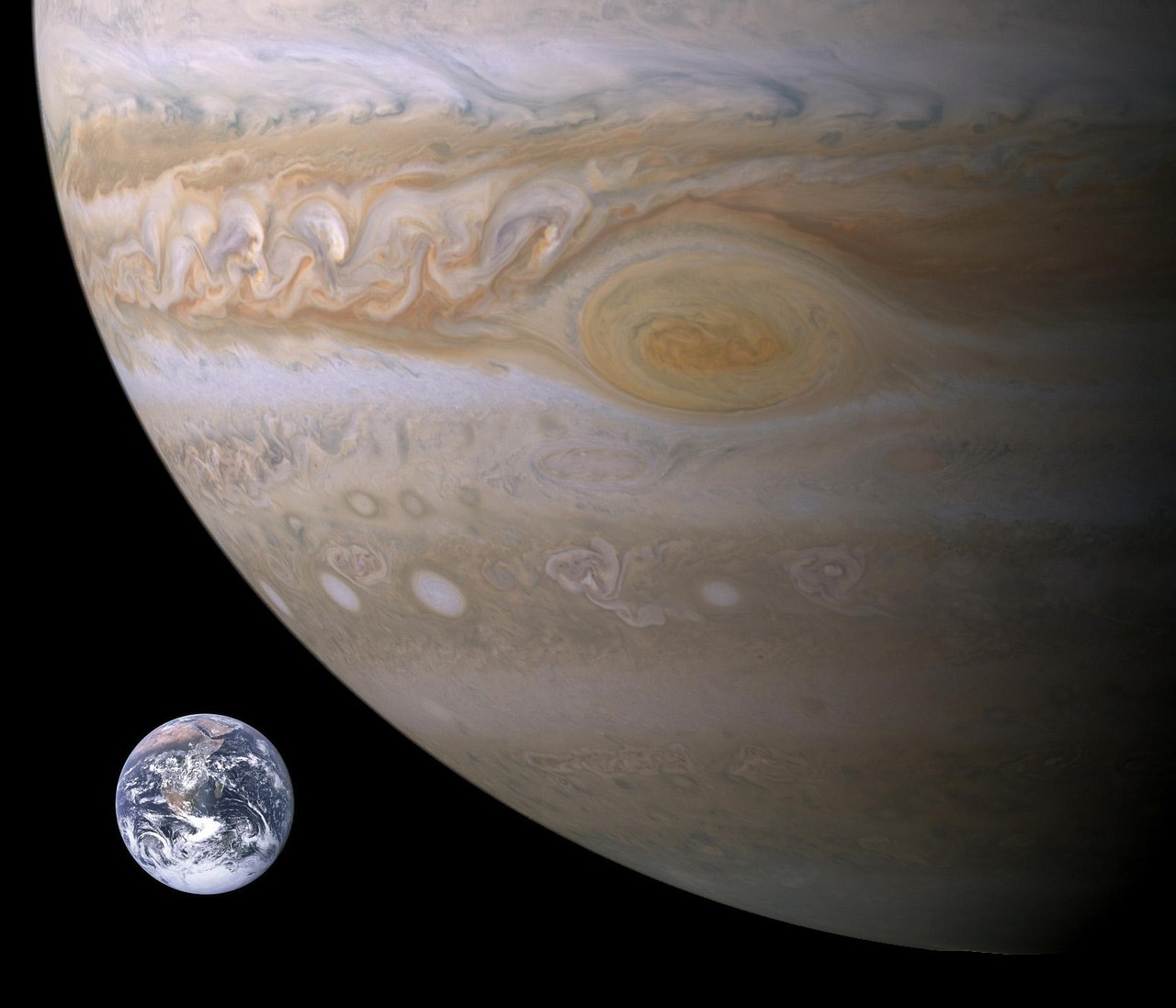

Giove, il quinto pianeta a partire dal Sole, è il pianeta più grande e massiccio del nostro sistema solare, con una massa superiore a quella di tutti gli altri pianeti messi insieme. Con un diametro di circa 139.820 chilometri, è più di undici volte più grande della Terra e orbita attorno al Sole a una distanza media di 778 milioni di chilometri, che corrisponde a un periodo orbitale di quasi 12 anni terrestri. Tuttavia, Giove ruota estremamente rapidamente, con una rotazione ogni 10 ore, causando una grave oblazione ai poli. Prende il nome dal dio romano del cielo e del tuono, Giove è uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno ed è visibile anche con un piccolo telescopio. Fornisce una panoramica completa delle sue proprietà e scoperte Britannica, dove si possono trovare informazioni dettagliate sulla sua struttura e ricerca.

L'atmosfera di Giove è un guscio complesso e dinamico composto principalmente da idrogeno (circa il 90%) ed elio (circa il 10%), che lo rendono simile nella composizione al Sole. Questa composizione di gas, combinata con tracce di metano, ammoniaca e vapore acqueo, conferisce al pianeta le sue caratteristiche fasce nuvolose colorate, create da forti venti e turbolenze nell’alta atmosfera. I venti possono raggiungere velocità fino a 360 km/h e sono organizzati in zone (bande più chiare) e fasce (bande più scure) che corrono parallele all'equatore. All'interno del pianeta, dove la pressione è estremamente alta, l'idrogeno esiste allo stato metallico liquido, contribuendo al forte campo magnetico di Giove, il più forte di qualsiasi pianeta del sistema solare. Questo campo magnetico crea un'enorme magnetosfera soggetta a intensi lampi radio e appare più grande della luna nel cielo terrestre. Giove inoltre irradia più energia di quanta ne riceve dal Sole, indicando una fonte di calore interna creata dalla lenta contrazione del pianeta.

Una delle caratteristiche più note dell'atmosfera di Giove è la Grande Macchia Rossa, una gigantesca tempesta osservata da almeno 400 anni. Questa tempesta anticiclonica è così grande che potrebbe estendersi su due o tre Terre, con un diametro attuale di circa 10.000 miglia (16.000 chilometri), anche se si è ridotta negli ultimi decenni. La Grande Macchia Rossa si trova nell'emisfero australe e ruota in senso antiorario, con venti che raggiungono velocità fino a 430 km/h. Il suo colore rossastro potrebbe derivare da reazioni chimiche di composti di ammoniaca o molecole organiche con radiazioni ultraviolette, anche se la causa esatta non è ancora del tutto chiara. Le osservazioni effettuate da sonde spaziali come Voyager e Juno hanno dimostrato che la tempesta si estende in profondità nell'atmosfera, forse fino a centinaia di chilometri, fornendo una finestra sui complessi processi atmosferici del pianeta.

Giove è noto non solo per il suo corpo massiccio, ma anche per il suo vasto sistema di lune e anelli. Il pianeta ha attualmente 92 lune conosciute, di cui le quattro più grandi - Io, Europa, Ganimede e Callisto - sono chiamate lune galileiane perché furono scoperte da Galileo Galilei nel 1610. Ganimede è la luna più grande del sistema solare, addirittura più grande del pianeta Mercurio, e ha un proprio campo magnetico. Geologicamente, Io è il corpo celeste più attivo del sistema solare, con centinaia di vulcani che emettono zolfo e altri materiali. L’Europa è particolarmente affascinante per gli scienziati perché sotto il suo spesso strato di ghiaccio si sospetta che ci sia un oceano globale di acqua liquida che potrebbe fornire condizioni favorevoli alla vita. Callisto, d'altra parte, è fortemente craterizzato e potrebbe anche avere un oceano sotterraneo. Queste lune, insieme al debole ma esistente sistema di anelli di polvere e piccole particelle di Giove, rendono il pianeta un sistema solare in miniatura all’interno del nostro.

L'esplorazione di Giove ha fatto enormi progressi attraverso numerose missioni di sonde spaziali. Le missioni Pioneer e Voyager negli anni '70 hanno fornito le prime immagini e dati dettagliati, mentre la missione Galileo (1995-2003) ha calato una sonda nell'atmosfera e ha orbitato attorno al pianeta per anni. La missione Juno, arrivata nel 2016, ha ulteriormente approfondito la nostra comprensione della struttura interna, del campo magnetico e delle dinamiche atmosferiche di Giove. Anche eventi come la collisione della cometa Shoemaker-Levy 9 con Giove nel 1994 hanno fornito informazioni uniche sulla composizione dell’atmosfera e sugli effetti di tali impatti. Queste missioni hanno dimostrato che Giove non è solo un gigante gassoso, ma un sistema complesso che ci insegna molto sulla formazione e l’evoluzione dei pianeti.

In sintesi, Giove è un gigante la cui atmosfera, la Grande Macchia Rossa e le numerose lune lo rendono uno degli oggetti più affascinanti del sistema solare. Le sue dimensioni e massa, combinate con il suo calore interno e il potente campo magnetico, suggeriscono che sarebbe potuta quasi diventare una stella se solo fosse stata un po’ più massiccia. La continua esplorazione di questo pianeta e delle sue lune, in particolare di Europa, potrebbe un giorno fornire risposte alla domanda sulla vita extraterrestre ed espandere la nostra comprensione del cosmo.

Saturno

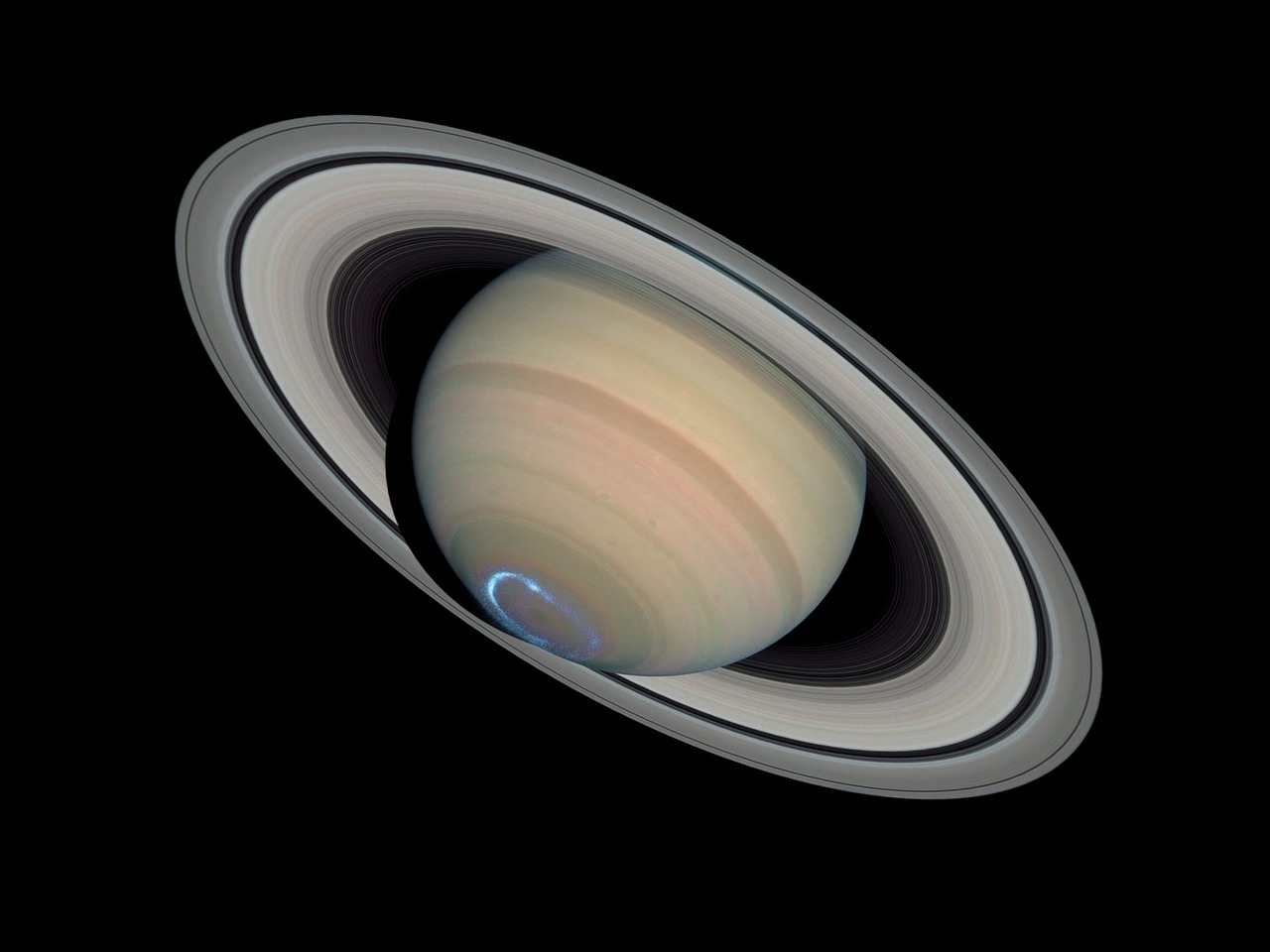

Saturno, il sesto pianeta dal Sole, è il secondo pianeta più grande del nostro sistema solare ed è noto per il suo straordinario sistema di anelli, che lo rende uno dei corpi celesti più iconici. Con un diametro di circa 116.460 chilometri, Saturno è circa nove volte più grande della Terra e orbita attorno al Sole a una distanza media di circa 1,43 miliardi di chilometri, che corrisponde a un periodo orbitale di circa 29,5 anni terrestri. Come Giove, Saturno è un gigante gassoso composto principalmente da idrogeno (circa il 96%) ed elio (circa il 3%), con una densità così bassa che teoricamente potrebbe galleggiare sull'acqua. La sua rapida rotazione - un giorno dura solo circa 10,7 ore - porta ad un significativo appiattimento dei poli. Una panoramica dettagliata di Saturno e delle sue proprietà può essere trovata su varie piattaforme scientifiche, mentre siti commerciali come Saturn.de non hanno alcuna rilevanza qui e servono solo come segnaposto per un collegamento.

La caratteristica più notevole di Saturno è senza dubbio il suo esclusivo sistema di anelli, costituito da migliaia di singoli anelli composti principalmente da particelle di ghiaccio, rocce e polvere. Questi anelli si estendono per circa 282.000 chilometri di larghezza, ma sono sorprendentemente sottili, spesso da pochi metri fino a un massimo di un chilometro di spessore. Sono divisi in diverse regioni principali, inclusi gli anelli prominenti A, B e C, nonché gli anelli più deboli D, E, F e G, che sono separati da spazi come la divisione Cassini. Gli anelli si sono probabilmente formati dalla distruzione di una o più lune che furono distrutte da collisioni o forze di marea, o da materiale che non riuscì a condensarsi in una luna. La complessa struttura degli anelli è influenzata dalle interazioni gravitazionali con le lune di Saturno, le cosiddette "lune pastore" come Prometeo e Pandora che formano spazi vuoti e modelli ondulati negli anelli. Le osservazioni della missione Cassini (2004-2017) hanno dimostrato che gli anelli sono dinamici e cambiano nel tempo, forse anche essendo relativamente giovani, solo poche centinaia di milioni di anni.

L'atmosfera di Saturno è simile a quella di Giove, con fasce colorate di nuvole e tempeste guidate da forti venti che possono raggiungere velocità fino a 1.800 km/h. Un fenomeno degno di nota è la tempesta esagonale al polo nord di Saturno, una struttura nuvolosa esagonale che è rimasta stabile per decenni e la cui causa non è ancora del tutto compresa. Saturno, simile a Giove, irradia più calore di quello che riceve dal Sole, indicando processi interni come la lenta contrazione del pianeta. Il suo campo magnetico, sebbene più debole di quello di Giove, è comunque significativo e influenza l'area circostante, compresi gli anelli e le lune. Le condizioni estreme all’interno del pianeta fanno sì che l’idrogeno si trasformi in uno stato metallico, simile a Giove, che aiuta a creare il campo magnetico.

Saturno ha attualmente oltre 80 lune conosciute, molte delle quali sono state scoperte dalla missione Cassini, e il numero potrebbe aumentare con ulteriori osservazioni. Queste lune sono estremamente diverse, da piccoli oggetti di forma irregolare a mondi grandi e geologicamente complessi. La luna più grande e affascinante è Titano, la seconda luna più grande del sistema solare con un diametro di circa 5.150 chilometri, più grande del pianeta Mercurio. Titano è unico in quanto è l'unico mondo conosciuto oltre alla Terra ad avere un'atmosfera densa, composta principalmente da azoto (circa il 95%) e metano. Questa atmosfera crea un effetto serra e porta a un modello meteorologico complesso con piogge di metano, fiumi e laghi di metano liquido ed etano sulla superficie – un’analogia con i cicli dell’acqua terrestre, solo a temperature estremamente basse di circa -179 gradi Celsius. La sonda Huygens, atterrata su Titano nel 2005, ha fornito le prime immagini di questo paesaggio alieno, mostrando colline, valli e dune costituite da materiali organici.

Le altre lune significative di Saturno includono Encelado, noto per i suoi geyser geologicamente attivi che espellono acqua e molecole organiche nello spazio da un oceano sotterraneo, e Rea, Giapeto, Dione e Teti, ognuna delle quali ha caratteristiche superficiali uniche. Giapeto è particolarmente degno di nota per il suo carattere bicolore, con un emisfero chiaro e un emisfero estremamente scuro, mentre Encelado è considerato un candidato per la vita extraterrestre a causa del suo potenziale oceano sotterraneo. Queste lune interagiscono gravemente con gli anelli e con il pianeta stesso, rendendo il sistema di Saturno un sistema solare in miniatura dinamico e complesso.

In sintesi, Saturno è un pianeta di ineguagliabile bellezza e interesse scientifico, il cui sistema di anelli e le diverse lune lo rendono uno degli oggetti più affascinanti del sistema solare. Le osservazioni dettagliate della missione Cassini hanno rivoluzionato la nostra comprensione di Saturno, e di Titano in particolare, mostrando quanto siano complessi e diversificati i processi in questo sistema. Saturno rimane la chiave per esplorare la formazione dei giganti gassosi e la possibilità di vita in ambienti inospitali oltre la Terra.

Urano

Urano, il settimo pianeta dal Sole, è un affascinante gigante di ghiaccio noto per le sue proprietà insolite e la sua posizione remota nel sistema solare. Con una distanza media di circa 2,87 miliardi di chilometri (19,2 unità astronomiche) dal Sole, Urano impiega circa 84 anni terrestri per completare un'orbita. Il suo diametro è di circa 50.724 chilometri, il che lo rende circa quattro volte più grande della Terra, e la sua massa è circa 14,5 volte quella della Terra. Urano fu scoperto il 13 marzo 1781 da William Herschel, che inizialmente pensava che fosse una cometa, e prese il nome dal dio greco del cielo Ouranos. Una panoramica dettagliata delle sue proprietà fisiche e orbitali può essere trovata su Wikipedia, dove vengono fornite informazioni complete sulla storia e sull'esplorazione del pianeta.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Urano è la sua estrema inclinazione assiale di circa 97,77 gradi, che lo fa ruotare praticamente "su un fianco" - un fenomeno che non si verifica in questa forma su nessun altro pianeta del sistema solare. Questa insolita inclinazione, che provoca una rotazione retrograda (da ovest a est), fa sì che i poli del pianeta ricevano alternativamente la luce solare per 42 anni mentre l'altro lato è nell'oscurità. Ciò porta a variazioni stagionali estreme che influenzano l'atmosfera e l'aspetto del pianeta per lunghi periodi di tempo. La causa di questa inclinazione dell'asse non è completamente compresa, ma è spesso attribuita a un impatto massiccio da parte di un grande corpo celeste all'inizio della storia del pianeta. La rotazione di Urano dura circa 17 ore e 14 minuti, un tempo relativamente veloce rispetto ad altri giganti gassosi.

L'atmosfera di Urano è composta principalmente da idrogeno (circa 83%) ed elio (circa 15%), con una piccola quantità di metano (circa 2%), che conferisce al pianeta il suo caratteristico colore azzurro pallido perché il metano assorbe la luce rossa. Urano è il pianeta più freddo del sistema solare, con temperature nella tropopausa che possono scendere fino a 49 Kelvin (-224 gradi Celsius). L'atmosfera ha una complessa struttura a strati, con nubi di acqua, ammoniaca e metano spinte da forti venti che raggiungono velocità fino a 900 km/h. A differenza di Giove e Saturno, le caratteristiche atmosferiche di Urano sono meno pronunciate, a causa di uno spesso strato di foschia che attenua l'aspetto del pianeta. Tuttavia, sono state osservate tempeste, come un temporale nel 2004 chiamato Fuochi d'artificio del 4 luglio. All'interno del pianeta c'è un nucleo roccioso circondato da un mantello ghiacciato di acqua, ammoniaca e metano, e da uno spesso strato esterno di gas.

Anche il campo magnetico di Urano è insolito in quanto è inclinato di circa 59 gradi rispetto all'asse di rotazione e non emana dal centro del pianeta, ma è spostato verso il polo sud. Questa asimmetria si traduce in una magnetosfera complessa piena di particelle cariche come protoni ed elettroni. L’estrema inclinazione dell’asse influenza anche le interazioni del campo magnetico con il vento solare, dando luogo a fenomeni unici che non sono ancora del tutto compresi. Inoltre, Urano ha 13 anelli conosciuti composti da particelle scure che sono sottili e difficili da vedere rispetto agli anelli di Saturno, oltre a 28 satelliti naturali, tra cui le cinque grandi lune Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon, che prendono il nome dai personaggi delle opere di Shakespeare e Alexander Pope.

L'esplorazione di Urano è limitata rispetto ad altri pianeti, poiché è stata visitata da un solo veicolo spaziale: la Voyager 2, che sorvolò Urano nel gennaio 1986. Questa missione ha fornito le prime immagini dettagliate del pianeta, dei suoi anelli e delle lune, rivelando l'estrema inclinazione assiale e l'insolita struttura del campo magnetico. La Voyager 2 ha scoperto anche dieci nuove lune e due anelli aggiuntivi precedentemente sconosciuti. I dati della missione hanno mostrato che Urano ha un'atmosfera molto meno attiva di Giove o Saturno, rendendo difficile studiarne le dinamiche. Da allora non sono state inviate altre sonde spaziali su Urano, anche se le osservazioni continuano con i telescopi terrestri e il telescopio spaziale Hubble. Ci sono proposte per missioni future, come un orbiter su Urano e una sonda, che potrebbero essere lanciate nei prossimi decenni per svelare ulteriormente i misteri di questo gigante di ghiaccio.

In sintesi, Urano è un pianeta di estremi ed enigmi, la cui insolita inclinazione assiale, atmosfera fredda e campo magnetico asimmetrico lo rendono un oggetto di studio unico. La sua posizione remota e l'esplorazione limitata lo rendono uno dei pianeti meno compresi del sistema solare, ma sono proprio queste caratteristiche a suscitare l'interesse degli scienziati. Le missioni future potrebbero espandere notevolmente la nostra comprensione di Urano e dei processi che danno forma ai giganti del ghiaccio e far luce sulla storia delle regioni esterne del nostro sistema solare.

Nettuno

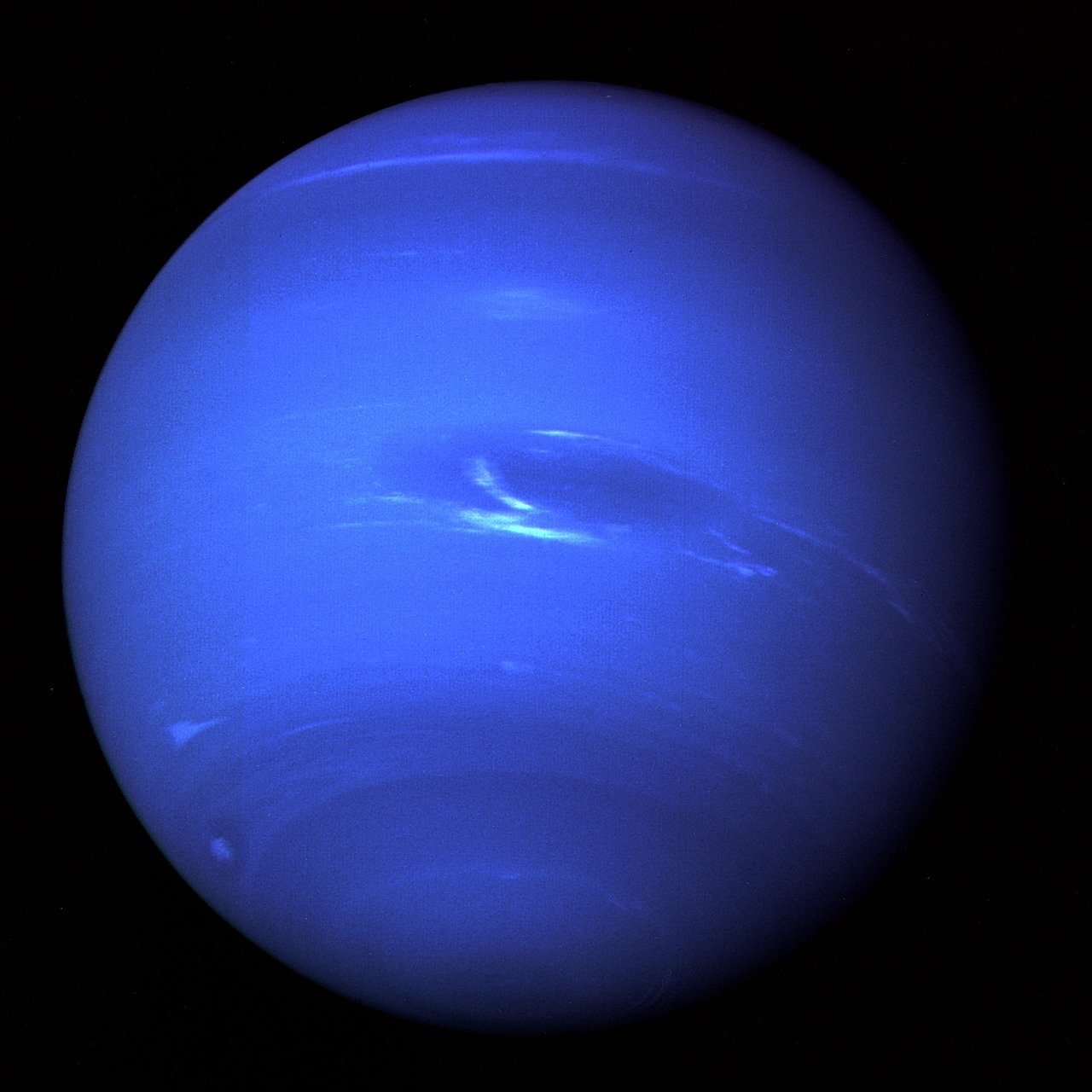

Nettuno, l'ottavo e più distante pianeta del nostro sistema solare, è un misterioso gigante di ghiaccio che orbita attorno al sole a una distanza media di circa 4,5 miliardi di chilometri (30,1 unità astronomiche). Con un periodo orbitale di circa 165 anni terrestri, Nettuno è il pianeta con il periodo orbitale più lungo, evidenziando la sua posizione remota. Il suo diametro è di circa 49.244 chilometri, il che lo rende leggermente più piccolo di Urano ma comunque circa quattro volte più grande della Terra. Prende il nome dal dio romano del mare, Nettuno fu scoperto non attraverso l'osservazione diretta ma attraverso calcoli matematici quando Urbain Le Verrier e John Couch Adams analizzarono le irregolarità nell'orbita di Urano nel 1846. Una panoramica dettagliata delle proprietà di Nettuno può essere trovata su varie piattaforme scientifiche, mentre fonti tematicamente inappropriate come Weather.com servono qui solo come segnaposto per un collegamento e si riferiscono ai fenomeni meteorologici terrestri.

L'atmosfera di Nettuno è tempestosa e dinamica, rendendolo uno dei pianeti più ventosi del sistema solare. È costituito principalmente da idrogeno (circa 80%) ed elio (circa 19%), con tracce di metano (circa 1,5%), che conferisce al pianeta il suo colore blu intenso perché il metano assorbe la luce rossa. Le temperature nell'atmosfera superiore scendono a circa 55 Kelvin (-218 gradi Celsius), rendendo Nettuno uno dei luoghi più freddi del sistema solare. Particolarmente degni di nota sono i venti estremi, che possono raggiungere velocità fino a 2.100 km/h, le più alte del sistema solare. Questi venti determinano modelli meteorologici complessi, comprese tempeste e fasce nuvolose che cambiano rapidamente. Una delle tempeste più famose, la Grande Macchia Scura, fu osservata dalla missione Voyager 2 nel 1989. Questa tempesta anticiclonica aveva all'incirca le dimensioni della Terra, ma scomparve nelle osservazioni successive mentre si formavano nuove tempeste, indicando la natura dinamica dell'atmosfera.

All'interno di Nettuno c'è un piccolo nucleo roccioso circondato da uno spesso mantello di acqua, ammoniaca e metano in forma ghiacciata o liquida, che gli conferisce lo status di gigante del ghiaccio. Al di sopra di questo mantello si trova l'atmosfera gassosa, che si fonde perfettamente con il mantello poiché Nettuno non ha una superficie solida. Nonostante la sua grande distanza dal Sole, Nettuno irradia più calore di quanto ne riceve, indicando processi interni come la lenta contrazione del pianeta o il calore residuo dal momento della sua formazione. Questo calore interno potrebbe anche causare l’atmosfera tempestosa. Nettuno ha anche un forte campo magnetico che è inclinato di circa 27 gradi rispetto al suo asse di rotazione e non emana dal centro del pianeta, risultando in una magnetosfera asimmetrica che interagisce con il vento solare.

La scoperta e l'esplorazione delle lune di Nettuno sono strettamente legate alla storia del pianeta stesso e ai progressi tecnologici dell'astronomia. Attualmente sono conosciute 14 lune, di cui Tritone è la più grande e importante. Tritone, identificato da William Lassell nel 1846 poche settimane dopo la scoperta dello stesso Nettuno, ha un diametro di circa 2.700 chilometri ed è la settima luna più grande del sistema solare. È geologicamente attivo, con geyser che emettono azoto e polvere e ha una sottile atmosfera di azoto e metano. In particolare, Tritone ha un'orbita retrograda, suggerendo che non si è formato con Nettuno ma potrebbe essere un corpo celeste catturato dalla cintura di Kuiper. Altre lune importanti includono Nereide, Proteo e Larissa, ma la maggior parte fu scoperta solo dalla missione Voyager 2 nel 1989, che identificò un totale di sei nuove lune. Queste lune sono spesso piccole e di forma irregolare, indicando una storia di formazione caotica.

L'esplorazione di Nettuno è estremamente limitata a causa della sua enorme distanza dalla Terra. L'unica missione ad aver visitato il pianeta finora è stata la Voyager 2, che ha sorvolato Nettuno il 25 agosto 1989. Questa missione ha fornito le prime immagini dettagliate del pianeta, della sua atmosfera, degli anelli e delle lune. La Voyager 2 ha scoperto la Grande Macchia Scura e quattro deboli anelli scuri fatti di polvere e piccole particelle che sono appena visibili rispetto agli anelli di Saturno. Da allora nessun altro veicolo spaziale è stato inviato su Nettuno e le osservazioni sono state limitate ai telescopi terrestri e al telescopio spaziale Hubble, che hanno documentato cambiamenti nell'atmosfera e nuove tempeste. Esistono proposte per missioni future, come un orbiter Neptune, ma non sono ancora state implementate a causa dei costi elevati e dei lunghi tempi di viaggio (circa 12-15 anni).

In sintesi, Nettuno è un pianeta degli estremi la cui atmosfera tempestosa, il calore interno e le lune affascinanti come Tritone lo rendono un oggetto di studio unico. La sua posizione remota e l'esplorazione limitata lasciano molte domande senza risposta, in particolare sulla dinamica della sua atmosfera e sulla storia della formazione delle sue lune. Nettuno rimane un simbolo dei limiti del nostro sistema solare e delle sfide inerenti all'esplorazione dei pianeti esterni, stimolando allo stesso tempo la curiosità degli scienziati che cercano risposte ai misteri del cosmo.

Pianeti minori e asteroidi

Oltre agli otto grandi pianeti, il nostro sistema solare ospita una varietà di corpi più piccoli che svolgono un ruolo cruciale nella scienza planetaria. Questi oggetti, che includono pianeti minori, comete, meteoroidi e pianeti nani, sono resti della formazione del sistema solare circa 4,6 miliardi di anni fa e forniscono preziose informazioni sui processi che hanno portato alla formazione dei pianeti. Si muovono in orbite attorno al Sole, ma non soddisfano i criteri per essere classificati come pianeti a pieno titolo, come liberare completamente la loro orbita da altri oggetti. Una panoramica completa di questi affascinanti corpi celesti e la loro classificazione può essere trovata su Wikipedia, dove vengono fornite informazioni dettagliate sulla loro scoperta e significato.

I pianeti minori, conosciuti anche come asteroidi o planetoidi, sono uno dei gruppi più grandi di questi corpi più piccoli. Includono una vasta gamma di oggetti situati in diverse regioni del sistema solare, inclusa la fascia di asteroidi tra Marte e Giove, che contiene milioni di pezzi di roccia. Il primo pianeta minore scoperto fu Cerere nel 1801, che oggi è classificato come pianeta nano perché ha raggiunto l'equilibrio idrostatico e ha una forma quasi sferica. Altre categorie di pianeti minori includono asteroidi vicini alla Terra (come Aton, Cupido e Apollo), Troiani planetari (ad esempio, Troiani di Giove), centauri (tra Giove e Nettuno) e oggetti transnettuniani nella cintura di Kuiper oltre Nettuno. Nel 2019 sono state determinate oltre 794.000 orbite di pianeti minori, evidenziandone l'enorme numero e diversità. Questi oggetti sono solitamente fatti di roccia, metallo o una miscela di entrambi e hanno dimensioni variabili da pochi metri a centinaia di chilometri.

I pianeti nani sono un sottogruppo speciale di pianeti minori definiti dalla loro forma sferica e dalla loro incapacità di liberare completamente la loro orbita da altri oggetti. Da quando l'Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha introdotto questa classificazione nel 2006, ha incluso oggetti come Plutone, Eris, Haumea, Makemake e Cerere. Plutone, una volta considerato il nono pianeta, è stato declassato a pianeta nano ed è l'oggetto più conosciuto della fascia di Kuiper, una regione oltre Nettuno che contiene innumerevoli corpi ghiacciati. Questi pianeti nani sono di particolare interesse perché combinano proprietà di pianeti e pianeti minori e forniscono indizi sulle dinamiche di formazione nelle regioni esterne del sistema solare.

Le comete sono un altro importante gruppo di corpi più piccoli che vengono spesso chiamati “palle di neve sporche” perché sono fatte di ghiaccio, polvere e roccia. Di solito provengono dalla nube di Oort, un ipotetico involucro sferico ben oltre la cintura di Kuiper, o dalla cintura di Kuiper stessa. Quando le comete si avvicinano al Sole, si riscaldano e il ghiaccio sublima, formando una chioma (un involucro gassoso) e spesso una coda formata dal vento solare. Le comete famose come Halley, che ritorna ogni 76 anni, affascinano l'umanità da secoli. Le comete sono importanti per la scienza planetaria perché contengono materiale primordiale risalente al tempo in cui si formò il sistema solare e potrebbero aver portato sulla Terra acqua e molecole organiche, che potrebbero aver contribuito alla nascita della vita.

I meteoroidi sono frammenti più piccoli di roccia o metallo, spesso resti di asteroidi o comete, che vanno alla deriva attraverso il sistema solare. Quando entrano nell'atmosfera terrestre, di solito bruciano come meteore (stelle cadenti), mentre gli esemplari più grandi possono raggiungere il suolo come meteoriti. Questi oggetti hanno un valore inestimabile per la scienza perché forniscono campioni diretti di materiale extraterrestre che può essere studiato per la composizione e la storia del sistema solare. Famosi impatti di meteoriti, come quello di circa 65 milioni di anni fa che si ritiene abbia portato all’estinzione dei dinosauri, dimostrano anche il potenziale impatto di tali corpi sui pianeti.

L'origine di questi corpi più piccoli risiede nelle prime fasi della formazione del sistema solare, quando non tutti i materiali del disco protoplanetario si condensarono in grandi pianeti. Sono resti di planetesimi che sono stati frammentati da collisioni, disturbi gravitazionali o altri processi. La loro importanza per la scienza planetaria è enorme: servono come capsule del tempo che conservano informazioni sulla composizione chimica e sulle condizioni fisiche della storia primordiale del sistema solare. Missioni come quelle su Cerere (Alba) o sulle comete come 67P/Churyumov-Gerasimenko (Rosetta) hanno dimostrato quanto siano diversi questi oggetti e quanto possano rivelare sulla formazione e l'evoluzione dei pianeti. La ricerca su questi corpi più piccoli aiuta anche a valutare le potenziali minacce derivanti dagli asteroidi vicini alla Terra e a sviluppare strategie per difendersi da essi.

Le comete e il loro ruolo

Le comete sono piccoli e affascinanti corpi celesti del sistema solare, spesso chiamati “palle di neve sporche”, e sono fatte di ghiaccio, polvere e roccia. Questi oggetti si muovono in orbite altamente ellittiche attorno al sole, con periodi orbitali che possono variare da pochi anni a milioni di anni. Avvicinandosi al Sole, si riscaldano e il ghiaccio sublima – passando direttamente dallo stato solido a quello gassoso – creando una caratteristica chioma (un guscio gassoso) e spesso una coda composta da polveri e gas ionizzati. Le comete non sono solo impressionanti fenomeni celesti, ma anche preziose capsule del tempo che contengono informazioni sullo sviluppo iniziale del sistema solare. Una panoramica completa delle loro proprietà e del loro significato è disponibile all'indirizzo Wikipedia, dove vengono forniti dati dettagliati sulla loro composizione e ricerca.

La composizione di una cometa è varia e riflette le condizioni in cui si è formata miliardi di anni fa. Il nucleo, che in genere ha un diametro compreso tra 1 e 50 chilometri, è costituito da una miscela di acqua ghiacciata, anidride carbonica congelata, metano, ammoniaca e particelle di roccia e polvere. Questi nuclei hanno spesso un'albedo molto bassa, il che significa che appaiono scuri e riflettono poca luce solare. Quando una cometa si avvicina al Sole, la chioma che circonda il nucleo può raggiungere fino a 1 milione di chilometri di diametro, circa 15 volte la dimensione della Terra. La coda, formata dal vento solare e dal movimento della cometa, può essere lunga oltre 150 milioni di chilometri ed è composta da due tipi principali: una coda di polvere, che curva lungo il percorso della cometa, e una coda di ioni, che punta direttamente in direzione opposta al Sole. Le irregolarità nel riscaldamento del nucleo possono anche causare getti di gas e polvere che producono eruzioni spettacolari.

Le comete sono divise in due categorie principali in base al loro periodo orbitale: comete di breve periodo, che impiegano meno di 200 anni per orbitare attorno al Sole e di solito provengono dalla fascia di Kuiper, e comete di lungo periodo, i cui periodi orbitali vanno da migliaia a milioni di anni e che si pensa provengano dalla nube di Oort, un ipotetico involucro sferico ben oltre la cintura di Kuiper. Esempi famosi includono la cometa di Halley, che ritorna ogni 76 anni ed è stata osservata fin dall'antichità, e la cometa Hale-Bopp, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo nel 1997 con la sua coda impressionante. Esistono anche le cosiddette comete iperboliche, che attraversano il sistema solare interno solo una volta prima di essere espulse nello spazio interstellare, così come le comete "estinte", che hanno perso i loro materiali volatili e assomigliano agli asteroidi. A novembre 2021 si conoscevano circa 4.584 comete, anche se le stime suggeriscono che la nube di Oort potrebbe contenere fino a un trilione di tali oggetti.

L'importanza delle comete per comprendere l'evoluzione iniziale del sistema solare è enorme. Sono resti dell'epoca in cui i pianeti si formarono dal disco protoplanetario e contengono materiale primordiale rimasto praticamente invariato per miliardi di anni. La loro composizione fornisce informazioni sulle condizioni chimiche del giovane Sole e delle regioni esterne del sistema solare dove si sono formati. In particolare, i composti organici, compresi gli aminoacidi, rilevati nelle comete suggeriscono che potrebbero aver avuto un ruolo nell’emergere della vita sulla Terra portando acqua e molecole organiche sul nostro pianeta attraverso gli impatti. Questa ipotesi, nota come panspermia, è supportata da ritrovamenti come quello della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, studiata dalla missione Rosetta dell'ESA, che conteneva molecole organiche complesse.

Negli ultimi decenni lo studio delle comete ha fatto enormi progressi grazie alle missioni delle sonde spaziali. Missioni come Giotto (per studiare la cometa Halley nel 1986), Deep Impact (per studiare la cometa Tempel 1 attraverso un impatto mirato nel 2005) e Rosetta (che è atterrata sulla cometa 67P nel 2014) hanno fornito dati dettagliati sulla struttura, composizione e attività delle comete. Il lander Philae di Rosetta ha fornito le prime immagini ravvicinate del nucleo di una cometa, mostrando una superficie porosa e polverosa contenente materiali organici. Queste missioni hanno confermato che le comete non sono semplici pezzi di ghiaccio, ma piuttosto oggetti complessi la cui attività è controllata dalla loro vicinanza al Sole. Inoltre, osservazioni storiche risalenti all'antichità hanno dimostrato che le comete erano spesso associate ad eventi significativi, sottolineandone la rilevanza culturale e scientifica.

In sintesi, le comete sono messaggeri unici fin dagli albori del sistema solare, la cui composizione e comportamento ci aiutano a comprendere le condizioni in cui si sono evoluti i pianeti e forse la vita. Le loro orbite altamente ellittiche e il loro aspetto spettacolare li rendono affascinanti oggetti di studio, mentre la loro esplorazione da parte di moderne sonde spaziali amplia la nostra conoscenza dell'evoluzione chimica del cosmo. Le comete rimangono una chiave per comprendere il passato del nostro sistema solare e potrebbero fornire risposte alla domanda su come gli elementi costitutivi della vita siano arrivati sulla Terra.

Esplorazioni future

L’esplorazione del sistema solare è alle soglie di una nuova era, caratterizzata da ambiziose missioni pianificate e tecnologie rivoluzionarie progettate per espandere la nostra comprensione dei pianeti e degli altri corpi celesti. Agenzie spaziali come NASA, ESA, JAXA e altre stanno lavorando a progetti che non solo forniscono conoscenze scientifiche, ma gettano anche le basi per la futura esplorazione umana e persino per il turismo spaziale. Queste missioni mirano a svelare i misteri dei pianeti, delle lune e dei corpi più piccoli del sistema solare, mentre le innovazioni tecnologiche migliorano l’efficienza e la portata di questi sforzi. Una panoramica dettagliata di alcune delle missioni più entusiasmanti pianificate per i prossimi anni è disponibile all'indirizzo Dirobot, dove vengono presentati in modo esaustivo gli obiettivi e i progressi della ricerca spaziale.

Un progetto chiave è il programma Artemis della NASA, che mira a riportare l’umanità sulla Luna e stabilirvi una presenza sostenibile. Dopo il successo del volo di prova senza pilota di Artemis I, Artemis II è previsto per il 2024 o 2025, durante il quale una missione con equipaggio volerà intorno alla luna senza atterrare. Questa missione sarà fondamentale per testare i sistemi per i futuri atterraggi lunari e servirà come preparazione per Artemis III, che dovrebbe consentire il primo atterraggio lunare con equipaggio in oltre 50 anni. A lungo termine, la NASA prevede di costruire il Lunar Gateway, una stazione spaziale in orbita lunare che servirà come base per ulteriori esplorazioni, comprese le missioni su Marte. Questi sforzi mirano non solo a comprendere meglio la Luna, ma anche a sviluppare tecnologie per esplorare altri pianeti.

Marte rimane uno dei principali obiettivi dell'esplorazione spaziale, con diverse missioni pianificate per approfondire la nostra conoscenza del Pianeta Rosso. La missione Mars Sample Return, una collaborazione tra NASA ed ESA, è uno dei progetti più ambiziosi. Lo scopo è riportare sulla Terra i campioni raccolti dal rover Perseverance per analizzarli alla ricerca di segni di vita, composizione geologica e storia atmosferica. Questa missione potrebbe fornire indizi cruciali sul fatto che Marte un tempo ospitasse la vita. Parallelamente, l’ESA sta pianificando la missione del rover ExoMars, che utilizzerà una speciale trivella per cercare segni di vita microbica negli strati più profondi del suolo. Queste missioni non solo miglioreranno la nostra comprensione di Marte, ma testeranno anche le tecnologie per le future missioni umane pianificate per gli anni ’30.

Anche i pianeti esterni e le loro lune saranno al centro dell’esplorazione futura. La missione Europa Clipper della NASA, il cui lancio è previsto per la fine del 2024, studierà la luna di Giove Europa, che potrebbe ospitare un oceano globale sotto la sua crosta ghiacciata. L'obiettivo è analizzare la composizione di questo oceano e i possibili segni di vita, rendendo Europa uno dei candidati più promettenti per la vita extraterrestre. Allo stesso modo, l’ESA sta pianificando la missione JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), lanciata nel 2023 e che studierà le lune Ganimede, Callisto ed Europa negli anni ’30 per saperne di più sulle loro proprietà geologiche e potenzialmente abitabili. Ci sono proposte per missioni orbiter nei prossimi decenni per i giganti di ghiaccio più distanti Urano e Nettuno, poiché questi pianeti non sono stati quasi mai esplorati dai tempi dei sorvoli della Voyager negli anni '80.

I progressi tecnologici svolgono un ruolo fondamentale nel rendere possibili queste missioni. I razzi riutilizzabili, come quelli sviluppati da SpaceX con la Starship, riducono significativamente il costo dei lanci spaziali e rendono possibili missioni più frequenti. La stessa Starship effettuerà i suoi primi voli orbitali con passeggeri privati nel 2025, incentivando il turismo spaziale e fornendo dati sugli effetti del volo spaziale sul corpo umano. L’intelligenza artificiale (AI) viene sempre più integrata nelle sonde spaziali per consentire un processo decisionale autonomo e aumentare l’efficienza della missione, soprattutto durante lunghi ritardi di comunicazione verso pianeti lontani. I progressi nei sistemi di propulsione, come quelli basati su ioni o sulla propulsione nucleare, potrebbero ridurre drasticamente i tempi di viaggio verso i pianeti esterni, mentre le tecnologie di comunicazione migliorate consentono il trasferimento quasi istantaneo dei dati dallo spazio profondo.

In sintesi, l’esplorazione del sistema solare si trova di fronte a un futuro entusiasmante in cui collaborazioni internazionali, innovazioni tecnologiche e nuove missioni amplieranno in modo significativo la nostra comprensione dei pianeti e delle loro lune. Dalla Luna a Marte fino ai mondi ghiacciati del sistema solare esterno, questi progetti mirano a rispondere a domande fondamentali sulla formazione, evoluzione e potenziale abitabilità di questi corpi celesti. Allo stesso tempo, gli sviluppi nel turismo spaziale e nella tecnologia stanno aprendo la porta a una più ampia partecipazione umana all’esplorazione del cosmo, spingendo sempre più i confini di ciò che è possibile.

Fonti

- https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Was_ist_unser_Sonnensystem_und_wie_ist_es_entstanden.html

- https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensystem

- https://en.wikipedia.org/wiki/Sonne_(Rammstein_song)

- http://www.franz-ploetz.de/planetenweg/sonne/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Merkur

- https://merkur-razors.com/?lang=en

- https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte

- https://studyflix.de/chemie/luftdichte-3009

- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erde

- https://miro.com/blog/entity-relationship-diagram/

- https://www.yahoo.com/entertainment/articles/amas-2025-see-complete-american-001523286.html?fr=sycsrp_catchall

- https://www.yahoo.com/entertainment/articles/american-music-awards-winners-list-002252187.html?fr=sycsrp_catchall

- https://www.britannica.com/place/Jupiter-planet

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atmosphere

- https://www.saturn.de/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_(Rechnernetz)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus

- https://solarstory.net/planets/uranus

- https://weather.com/de-DE/wissen/wetterphaenomene/news/2025-01-22-sturme-darum-ist-die-atmosphare-gerade-so-explosiv

- https://www.eskp.de/grundlagen/naturgefahren/stuerme-935340/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinplanet

- https://www.ardalpha.de/wissen/weltall/astronomie/sterngucker/planeten-sonnensystem-innere-aeussere-umlaufbahnen-kometen-100.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Comet

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet

- https://dirobots.com/de/weltraummissionen-2025/

- https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/raumfahrt-2024-100.html

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto