Le fascinant système solaire : planètes, comètes et missions en détail !

Explorez le système solaire : du soleil à toutes les planètes, en passant par les comètes et les futures missions dans ce traité complet.

Le fascinant système solaire : planètes, comètes et missions en détail !

Notre système solaire est une structure cosmique fascinante qui suscite la curiosité de l’humanité depuis des milliers d’années. Il se compose du Soleil, une étoile de taille moyenne en son centre, et d'une variété de corps célestes capturés sur son orbite, notamment des planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes. Ce système, formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un vaste nuage de gaz et de poussière, offre un aperçu de la formation et de l'évolution de mondes qui semblent à la fois familiers et extraterrestres. L’exploration du système solaire a non seulement élargi notre compréhension de l’espace, mais a également soulevé des questions fondamentales sur les origines de la vie et l’avenir de l’humanité. Cet article donne un aperçu complet de la structure et des divers composants de notre maison cosmique, mettant en évidence les propriétés uniques de chaque corps céleste et les connaissances scientifiques qu'ils nous apportent.

Introduction au système solaire

Notre système solaire est un système planétaire complexe et dynamique dans lequel se trouve la Terre. Il se compose du Soleil, une étoile de taille moyenne qui représente environ 99,86 % de la masse totale du système, ainsi que de huit planètes, de leurs satellites naturels (lunes), de planètes naines, d'astéroïdes, de comètes et de météoroïdes. Les planètes, en partant du Soleil, sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton, autrefois classée comme la neuvième planète, est considérée comme une planète naine depuis 2006 et est située dans la ceinture de Kuiper, une région au-delà de Neptune qui contient d'autres planètes naines telles qu'Eris, Haumea et Makemake. Le Soleil se trouve dans le bras d'Orion de la Voie Lactée, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique, tandis que l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, se trouve à environ 4,22 années-lumière. La limite extérieure du système solaire est définie par l'hypothétique nuage d'Oort, qui pourrait s'étendre jusqu'à 1,5 années-lumière du Soleil, comme le décrivent en détail Wikipédia s'explique.

Les planètes se déplacent sur un disque presque plat autour du soleil, avec une inclinaison orbitale maximale d'environ 7°. Les planètes intérieures – Mercure, Vénus, Terre et Mars – sont des planètes rocheuses, tandis que les planètes extérieures – Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – sont connues sous le nom de géantes de gaz et de glace. Chaque planète a ses propres lunes, la Terre en ayant une (la Lune), Mars en ayant deux (Phobos et Deimos), Jupiter en ayant quatre grandes (Io, Europe, Ganymède, Callisto) et Saturne en ayant également de nombreuses, dont Titan. Entre Mars et Jupiter se trouve la ceinture d'astéroïdes, une région qui compte d'innombrables petites planètes ou astéroïdes, dont Cérès est la plus grande. Ces morceaux de roche et de métal tournent autour du soleil sur des orbites régulières, mais ils peuvent entrer en collision, créant des débris qui voyagent à travers le système solaire. Certains de ces fragments s’approchent de la Terre et tombent sous forme de météorites, devenant souvent visibles sous forme d’étoiles filantes lorsqu’ils entrent dans l’atmosphère.

La plupart des météorites sont petites et brûlent complètement dans l’atmosphère, mais les plus gros spécimens atteignent le sol et peuvent provoquer des impacts importants. Le plus grand impact météorique connu s'est produit il y a environ 65 millions d'années, lorsqu'un objet de plusieurs kilomètres de diamètre a quitté un cratère de 180 kilomètres. Cet impact a obscurci le soleil pendant des siècles en soulevant de la poussière, entraînant l'extinction de nombreuses plantes et animaux, y compris les dinosaures. Heureusement, des impacts aussi importants sont rares et les télescopes modernes permettent une détection précoce d'objets potentiellement dangereux. Outre les astéroïdes et les météoroïdes, il existe également des comètes, souvent appelées « boules de neige sales », qui sont constituées de glace et de poussière et proviennent des régions extérieures du système solaire. À mesure qu'ils s'approchent du soleil, ils fondent, forment une enveloppe de vapeur et le vent solaire la souffle en une queue caractéristique, qui disparaît à nouveau à mesure qu'elle s'éloigne du soleil. École Planète est décrit.

L'histoire de la formation du système solaire remonte à environ 4,5682 milliards d'années et s'explique par l'hypothèse kantienne de la nébuleuse. Cela indique que le système solaire s’est formé à partir d’un énorme nuage de gaz et de poussière en rotation qui s’est contracté sous sa propre gravité. Le soleil s'est formé au centre de ce nuage, tandis que les planètes se sont formées dans le disque protoplanétaire environnant grâce à la coagulation de planétésimaux – de petites particules de roche et de poussière. Les régions intérieures du disque, où les températures étaient plus élevées, ont favorisé la formation de planètes rocheuses, tandis que des géantes gazeuses et glaciaires se sont formées dans les régions extérieures plus froides. Les questions ouvertes sur la formation des planètes concernent entre autres la répartition du moment cinétique et l'inclinaison du plan équatorial du Soleil par rapport au plan orbital des planètes. Ces processus illustrent la dynamique complexe qui a conduit à la création d’un système comprenant à la fois des structures ordonnées et des éléments chaotiques tels que des astéroïdes et des comètes.

En résumé, le système solaire est un exemple impressionnant de la diversité et de la dynamique des structures cosmiques. Du soleil dominant aux différentes planètes et lunes en passant par les innombrables objets plus petits tels que les astéroïdes et les comètes, il offre une richesse de phénomènes que les scientifiques étudient depuis des siècles. L’histoire de la formation du système montre comment une structure ordonnée, voire statique, a pu émerger d’un nuage chaotique, qui se développe encore aujourd’hui à travers des collisions, des perturbations orbitales et d’autres processus.

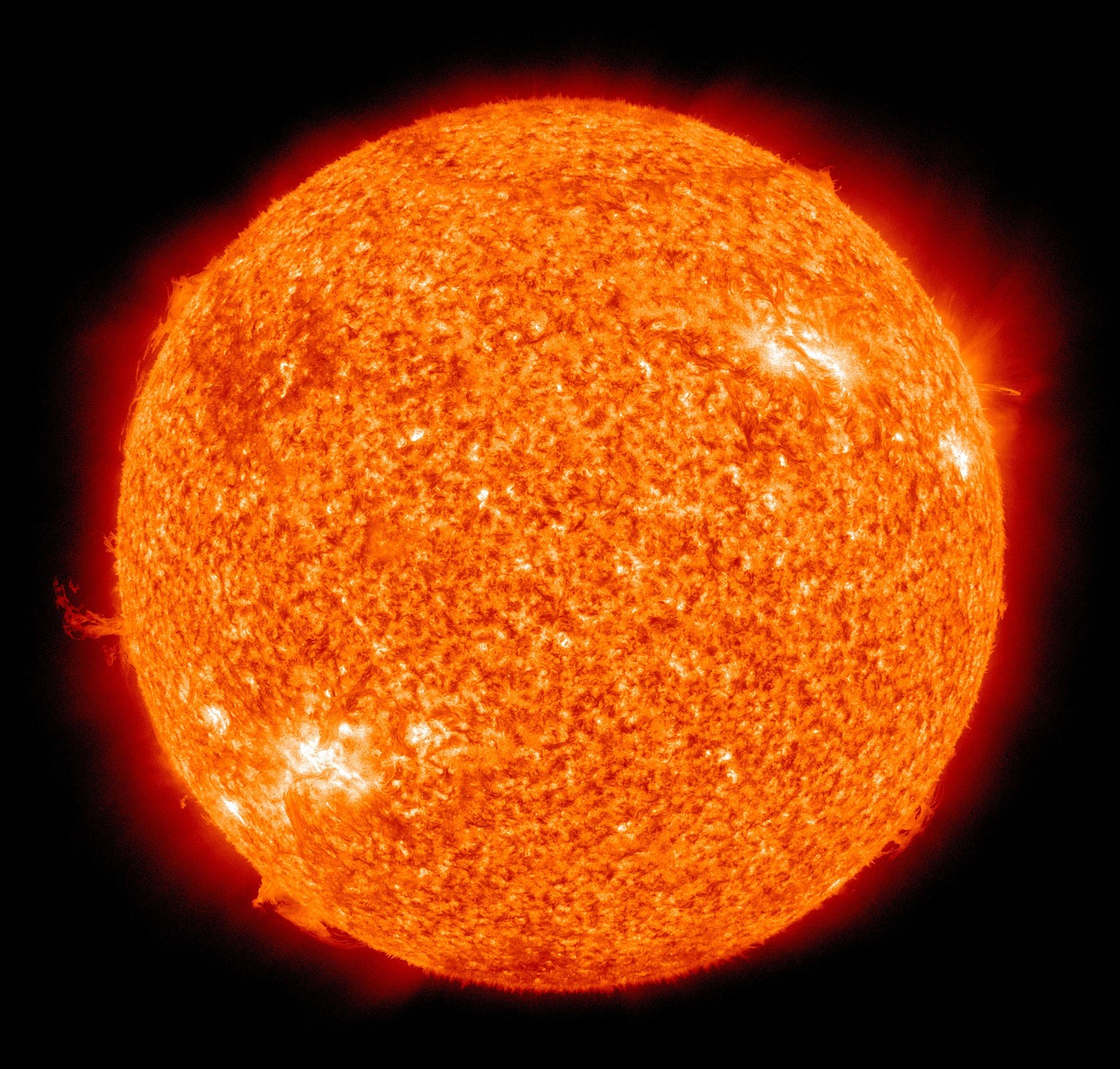

Le soleil

Le Soleil, étoile centrale de notre système solaire, est une étoile de taille moyenne de classe spectrale G2V, représentant environ 99,86 % de la masse totale du système. Situé dans le bras d'Orion de la Voie Lactée, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique, il est le moteur de la vie sur Terre et de la dynamique des planètes. Avec un diamètre d'environ 1,39 million de kilomètres, elle est plutôt modeste comparée aux autres étoiles de l'univers : il existe des étoiles comme VY Canis Majoris, qui sont un milliard de fois plus grandes, ou V766 Centaurii, dont le diamètre est 1 300 fois plus grand que celui du Soleil, comme le montre la photo. Franz-Plötz.de est décrit. Néanmoins, le soleil revêt une importance incomparable pour notre système solaire, car il est la source d’énergie de presque tous les processus de la planète.

Le Soleil est composé principalement d'hydrogène (environ 73,5 %) et d'hélium (environ 24,9 %), avec des traces d'éléments plus lourds. Son intérieur est divisé en plusieurs couches : le noyau, la zone de rayonnement, la zone de convection et les couches externes telles que la photosphère, la chromosphère et la couronne. Au cœur, où la température atteint environ 15 millions de degrés Celsius, l’énergie est générée par la fusion nucléaire. Les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique, notamment de lumière visible et de chaleur. Ce processus, rendu possible par l'immense gravité du Soleil, alimente non seulement la vie sur Terre, mais influence également les conditions physiques de toutes les planètes du système solaire.

L'énergie du soleil atteint les planètes sous forme de rayonnement solaire, dont l'intensité diminue avec la distance. Pour les planètes rocheuses intérieures telles que Mercure, Vénus, la Terre et Mars, le rayonnement solaire est crucial pour les températures de surface et les conditions climatiques. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, connaît des fluctuations de température extrêmes dues à un rayonnement intense et à un manque d'atmosphère, tandis que l'atmosphère dense de Vénus crée un effet de serre qui chauffe la surface à plus de 460 degrés Celsius. Sur Terre, l’énergie solaire assure l’équilibre qui permet la vie en alimentant le cycle de l’eau et en favorisant la photosynthèse des plantes. Même les géantes gazeuses extérieures telles que Jupiter et Saturne, qui sont éloignées du Soleil, sont influencées par le rayonnement solaire, même si elles disposent également de sources de chaleur internes.

En plus du rayonnement, le Soleil exerce une influence dominante sur les orbites planétaires grâce à sa gravité. Il maintient les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes sur leurs orbites et détermine la structure du système solaire sous la forme d'un disque presque plat. De plus, le vent solaire – un flux de particules chargées émanant de la couronne solaire – influence les champs magnétiques et l'atmosphère des planètes. Sur Terre, le champ magnétique protège contre les effets néfastes du vent solaire, tandis que sur des planètes comme Mars, qui ne disposent pas d’un champ magnétique puissant, il a entraîné une érosion atmosphérique. Des phénomènes tels que les taches solaires, les éruptions solaires et les éjections de masse coronale peuvent également déclencher des tempêtes géomagnétiques sur Terre, affectant les systèmes de communication et les satellites.

Le Soleil a environ 4,6 milliards d’années et se trouve dans la phase dite de séquence principale de son cycle de vie, au cours de laquelle il fusionne l’hydrogène en hélium. Dans environ 5 milliards d’années, elle aura épuisé ses principales réserves d’hydrogène et se transformera en une géante rouge, engloutissant potentiellement les planètes intérieures, y compris la Terre. Elle perdra alors ses couches externes et restera comme une naine blanche. Comparé aux étoiles plus massives qui peuvent exploser sous forme de supernovae et former des trous noirs, le soleil connaîtra une fin relativement calme. Néanmoins, la comparaison avec d'autres étoiles montre à quel point les chemins d'évolution de l'univers sont diversifiés : alors que notre soleil est stable et donne la vie, d'autres étoiles beaucoup plus grandes pourraient se terminer par des explosions catastrophiques.

En résumé, le soleil n’est pas seulement le centre énergétique et gravitationnel de notre système solaire, mais aussi une clé pour comprendre les processus stellaires. Leurs propriétés, de la fusion nucléaire au vent solaire, façonnent les conditions sur les planètes et influencent leur histoire évolutive. L’étude du Soleil fournit donc un aperçu non seulement du passé et de l’avenir de notre propre système, mais également du fonctionnement des étoiles à travers le cosmos.

Mercure

Mercure, la planète la plus intérieure de notre système solaire, est un objet fascinant de recherche planétaire. Avec une distance moyenne d'environ 58 millions de kilomètres du Soleil, c'est la planète la plus proche du Soleil et il ne lui faut qu'environ 88 jours pour parcourir une orbite, soit la période orbitale la plus courte de toutes les planètes. Mercure est également la plus petite planète du système solaire, avec un diamètre d'environ 4 880 kilomètres, ce qui la rend à peine plus grande que la Lune de la Terre. Sa proximité avec le soleil et les conditions extrêmes qui en résultent en font un objet d'étude unique qui nous en apprend beaucoup sur la formation et l'évolution des planètes rocheuses. Un aperçu détaillé des propriétés de Mercure peut être trouvé sur Wikipédia, où les contextes historiques et scientifiques sont également mis en lumière, même s'ils restent ici limités au contexte planétaire.

Géologiquement parlant, Mercure est une planète très accidentée et cratérisée dont la surface présente des similitudes avec celle de la Lune terrestre. La surface est principalement constituée de roches silicatées et est criblée de nombreux cratères d'impact, indiquant une longue histoire d'impacts de météorites. L'une des caractéristiques géologiques les plus frappantes est le bassin Caloris, un énorme cratère d'impact d'environ 1 550 kilomètres de diamètre, créé par un impact massif il y a des milliards d'années. Ce cratère est si grand qu’il a provoqué des perturbations géologiques connues sous le nom de « terrain chaotique » du côté opposé de la planète. De plus, Mercure présente ce qu'on appelle des « fissures de retrait » ou des « escarpements lobés », qui indiquent que la planète s'est refroidie et s'est contractée tout au long de son histoire, provoquant la fissuration de la croûte. Ces caractéristiques suggèrent une activité tectonique passée, bien que Mercure soit aujourd'hui géologiquement inactive.

L'atmosphère de Mercure, ou plutôt l'exosphère, est extrêmement mince et se compose principalement de traces d'oxygène, de sodium, d'hydrogène, d'hélium et de potassium. Cette exosphère est si clairsemée qu’on peut difficilement la qualifier d’atmosphère au sens classique du terme ; elle est causée par le vent solaire qui déloge les particules de la surface de la planète, ainsi que par l'activité volcanique passée. En raison de cette mince exosphère, il n’existe aucune protection significative contre le rayonnement solaire ou les fluctuations de température, ce qui conduit à des conditions extrêmes à la surface. Contrairement à la Terre, où l’atmosphère emmagasine et distribue la chaleur, Mercure n’a aucun moyen d’égaliser les températures, faisant de sa surface un lieu de contrastes.

Les températures sur Mercure sont parmi les plus extrêmes du système solaire. En raison de sa proximité avec le Soleil et de sa rotation lente - un jour de Mercure dure environ 59 jours terrestres - la face faisant face au soleil chauffe jusqu'à 427 degrés Celsius, suffisamment pour faire fondre le plomb. Cependant, de l’autre côté ou dans les cratères des pôles ombragés en permanence, les températures descendent jusqu’à -183 degrés Celsius. Ces fluctuations extrêmes sont dues non seulement à l’absence d’atmosphère, mais aussi à la faible inclinaison axiale de Mercure, qui provoque rarement des saisons. Il est intéressant de noter que des sondes spatiales telles que MESSENGER ont découvert des preuves de l'existence possible de glace d'eau dans les cratères sombres des pôles, amenée là par des impacts de comètes et préservée grâce au manque de rayonnement solaire.

Les propriétés inhabituelles de Mercure s'étendent également à son champ magnétique, faible mais toujours présent, un mystère puisque la taille de la planète et son refroidissement font qu'elle ne devrait pas avoir d'effet dynamo actif en son noyau. Ce champ magnétique interagit avec le vent solaire pour former une petite magnétosphère, mais il n’est pas assez puissant pour protéger complètement la surface des particules chargées. L’étude de Mercure a été considérablement avancée grâce à des missions telles que Mariner 10 dans les années 1970 et MESSENGER (2004-2015), qui ont fourni des cartes détaillées de sa surface et des données sur sa composition. La mission actuelle BepiColombo, une collaboration entre l'ESA et la JAXA, vise à mieux comprendre les mystères de cette planète.

En résumé, Mercure est une planète des extrêmes dont les caractéristiques géologiques, la mince exosphère et les fortes fluctuations de température en font un objet d’étude unique. Sa proximité avec le Soleil et les conditions qui en résultent fournissent des informations précieuses sur les processus qui ont façonné les planètes rocheuses au début de l’histoire du système solaire. Malgré sa petite taille et son apparente insignifiance comparée aux géantes gazeuses, Mercure reste une clé pour comprendre la dynamique et l’évolution de notre demeure cosmique.

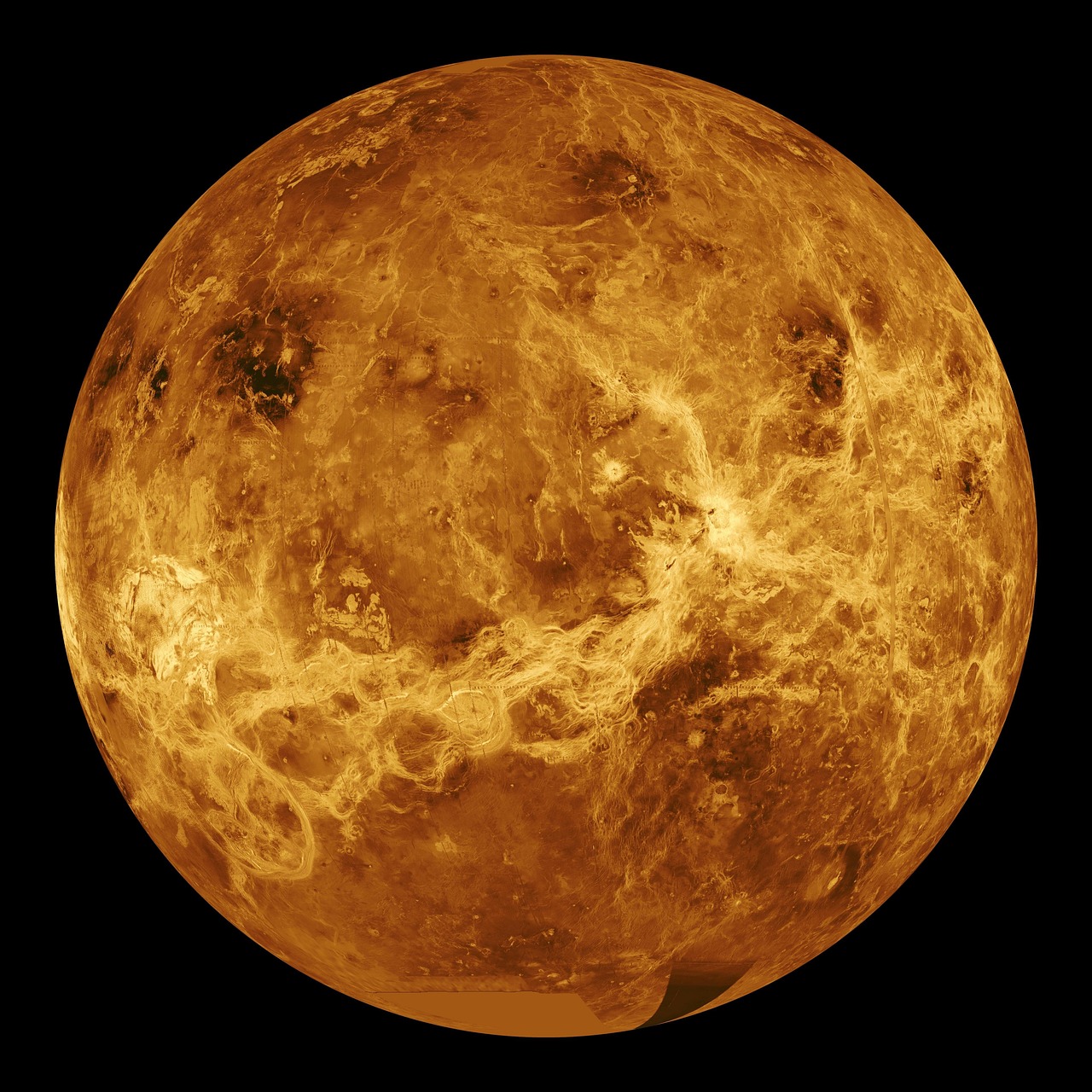

Vénus

Vénus, souvent appelée la « planète sœur de la Terre », est la deuxième planète la plus intérieure de notre système solaire et est étonnamment similaire à la Terre à bien des égards, mais aussi extrêmement différente. Avec environ 12 104 kilomètres de diamètre, elle est à peine plus petite que la Terre et a une masse et une densité comparables, ce qui indique une composition interne similaire de roche et de métal. Il orbite autour du soleil à une distance moyenne de 108 millions de kilomètres et met environ 225 jours terrestres pour le faire. Mais si la Terre est une planète prospère et propice à la vie, Vénus présente des conditions qui en font l’un des endroits les plus inhospitaliers du système solaire. Leur atmosphère dense et leurs conditions de surface extrêmes offrent un aperçu fascinant des processus planétaires qui auraient pu se produire sous une forme extrême sur Terre.

L'atmosphère de Vénus est la caractéristique la plus remarquable de cette planète. Il contient environ 96,5 % de dioxyde de carbone, avec des traces d'azote et d'autres gaz, et est incroyablement dense : la pression de l'air à la surface est environ 92 fois supérieure à la pression au niveau de la mer sur Terre, comparable à la pression à environ 900 mètres de profondeur dans l'océan. Cette densité extrême de l'atmosphère, aggravée par de fortes concentrations de gaz à effet de serre, entraîne un effet de serre incontrôlable qui élève la température de surface à une moyenne de 462 degrés Celsius, soit une température suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. La densité de l'atmosphère diminue avec l'altitude, comme sur Terre, où la pression atmosphérique diminue de moitié tous les 5 500 mètres d'altitude. Wikipédia est décrit. Mais même à des niveaux plus élevés, l’atmosphère de Vénus reste impénétrable et criblée d’épais nuages d’acide sulfurique qui réfléchissent la lumière du soleil, faisant de la planète l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne.

Les conditions de surface de Vénus sont extrêmement hostiles en raison de cette atmosphère. Les nuages denses empêchent plus d’une fraction de la lumière solaire d’atteindre la surface et l’effet de serre répartit la chaleur de manière uniforme, de sorte qu’il y a peu de différence de température entre le jour et la nuit ou entre l’équateur et les pôles. La surface elle-même, cartographiée par les mesures radar de sondes spatiales telles que Magellan, est principalement constituée de plaines volcaniques qui couvrent environ 80 % de la planète. Il existe des preuves d'une activité volcanique passée et peut-être encore active, avec des volcans boucliers géants tels que Maat Mons et de vastes coulées de lave. De plus, Vénus présente des caractéristiques tectoniques, telles que des fissures et des montagnes plissées, qui indiquent des processus géologiques, mais qui ne sont pas comparables au mouvement des plaques sur Terre. Les conditions extrêmes rendent difficile l'utilisation de sondes en surface pendant de longues périodes : les missions soviétiques Venera des années 1970 et 1980 n'ont survécu que quelques heures avant de succomber à la chaleur et à la pression.

Malgré les conditions inhospitalières, il existe des parallèles entre Vénus et la Terre qui fascinent les scientifiques. Les deux planètes ont une taille, une masse et une composition similaires, ce qui suggère qu’elles se sont formées dans des conditions comparables au début du système solaire. On pense que Vénus aurait pu avoir des océans d’eau liquide au début de son histoire, semblables à la Terre, avant que l’effet de serre ne devienne incontrôlable et que l’eau ne s’évapore. Cette hypothèse fait de Vénus un avertissement quant aux conséquences possibles d’un changement climatique incontrôlé sur Terre. De plus, Vénus tourne à l’envers par rapport à la plupart des autres planètes, ce qui signifie que le soleil se lève à l’ouest et se couche à l’est – un phénomène qui pourrait avoir été causé par un impact massif ou des interactions gravitationnelles au cours de son histoire. Un jour vénusien dure également environ 243 jours terrestres, soit plus longtemps qu'une année vénusienne, ce qui fait de sa rotation la plus lente du système solaire.

L'exploration de Vénus a fourni des données précieuses au cours des dernières décennies, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Des missions comme celles de la NASA (VERITAS) et de l'ESA (EnVision), dont le lancement est prévu dans les années à venir, visent à mieux comprendre les processus géologiques et la dynamique atmosphérique. La question de savoir si une vie microbienne pourrait exister dans les couches supérieures de l’atmosphère, où les températures sont plus douces, est particulièrement intéressante – une hypothèse alimentée par la découverte en 2020 de la phosphine, un biomarqueur potentiel, bien que ces résultats soient controversés. Vénus reste donc une planète d'opposés : d'un côté si semblable à la Terre, de l'autre un lieu qui montre à quel point la différence peut être minime entre une planète favorable à la vie et une planète hostile à la vie.

Terre

La Terre, troisième planète après le Soleil et seul habitat connu du système solaire, est un corps céleste unique caractérisé par ses propriétés géologiques, atmosphériques et biologiques. Avec un diamètre de plus de 12 700 kilomètres, c'est la cinquième plus grande planète et la plus dense du système solaire. Il orbite autour du Soleil à une distance moyenne d’environ 149,6 millions de kilomètres (1 unité astronomique) et met environ 365 256 jours pour le faire. La Terre, souvent appelée « Planète bleue », doit son nom à la forte proportion d’eau qui couvre environ 70,7 % de sa surface. Un aperçu complet des propriétés physiques et géologiques de la Terre peut être trouvé sur Wikipédia, où des données détaillées et un contexte historique sont disponibles.

Géologiquement parlant, la Terre est une planète dynamique dotée d’une structure interne complexe divisée en noyau, manteau et croûte. Le noyau terrestre est constitué d'une partie interne solide et d'une partie externe liquide, principalement constituées de fer et de nickel, et utilise l'effet géodynamo pour créer le champ magnétique terrestre, qui la protège des dommages causés par le vent solaire. Le manteau terrestre, qui constitue la majeure partie du volume de la planète, est constitué de roches chaudes et visqueuses qui constituent la base du mouvement des plaques tectoniques. La croûte terrestre, d'une épaisseur comprise entre 50 et 100 kilomètres, est divisée en plaques continentales et océaniques dont le mouvement provoque des volcans, des tremblements de terre et la formation de montagnes. Environ les deux tiers de la surface de la Terre sont recouverts d'océans, le point le plus profond se trouvant dans la fosse des Mariannes (Vityas Deep, 11 034 mètres sous le niveau de la mer), tandis que la superficie terrestre comprend sept continents, représentant environ 29,3 % de la superficie totale.

L'atmosphère terrestre est une enveloppe gazeuse qui abrite la vie et se compose d'environ 78 % d'azote, 21 % d'oxygène et 1 % de gaz rares, ainsi que des traces d'autres gaz. Il protège la surface des rayons ultraviolets nocifs traversant la couche d'ozone et régule la température grâce à l'effet de serre naturel, ce qui signifie que la température moyenne du sol est d'environ 15 degrés Celsius, bien que la plage s'étende de -89 degrés Celsius à +57 degrés Celsius. L’atmosphère permet également la formation de nuages et de précipitations, qui déterminent le cycle de l’eau. Contrairement aux autres planètes du système solaire, la Terre est le seul corps céleste connu possédant de l’eau liquide à sa surface, facteur crucial dans le développement et le maintien de la vie. Son inclinaison axiale d'environ 23,44 degrés donne lieu aux saisons, tandis que la Lune, son satellite naturel, stabilise l'axe de la Terre et provoque les marées.

La diversité biologique de la Terre est une autre caractéristique remarquable qui la distingue de tous les autres corps célestes connus. La vie existe dans presque tous les environnements imaginables – des fonds océaniques les plus profonds aux déserts en passant par les plus hauts sommets. Les preuves de vie les plus anciennes proviennent de fossiles vieux d’environ 3,5 à 3,8 milliards d’années, ce qui suggère que de simples micro-organismes sont apparus dans un environnement précoce et riche en eau. Aujourd’hui, la biodiversité comprend des millions d’espèces, depuis les organismes unicellulaires jusqu’aux plantes et animaux complexes, interagissant au sein d’un réseau écologique finement réglé. Cette diversité est étroitement liée aux conditions géologiques et atmosphériques : la disponibilité d'eau liquide, l'atmosphère d'oxygène et l'amplitude thermique modérée créent des conditions idéales pour l'évolution et la survie de la vie.

La Terre a environ 4,6 milliards d'années et s'est formée à partir de la nébuleuse solaire, un nuage de gaz et de poussière qui s'est condensé en planétésimaux et finalement en planètes après la formation du soleil. Au début de son histoire, la Terre était un endroit chaud et inhospitalier caractérisé par de fréquents impacts de météores et une activité volcanique. À mesure que la surface se refroidissait, des océans se formaient et l'atmosphère évoluait d'une composition initialement réductrice à un environnement riche en oxygène, principalement grâce à l'activité des organismes photosynthétiques. Cette évolution a fait de la Terre un habitat unique dont la stabilité est maintenue par des mécanismes de rétroaction complexes entre géologie, atmosphère et biosphère.

En résumé, la Terre est une planète extraordinaire qui se distingue par sa géologie dynamique, son atmosphère propice à la vie et sa diversité biologique sans précédent. Ce n'est pas seulement notre maison, mais aussi un laboratoire naturel qui nous offre un aperçu des processus qui rendent la vie possible. L'étude de la Terre - de sa structure interne à ses écosystèmes complexes - reste une tâche centrale de la science, non seulement pour mieux comprendre notre planète, mais aussi pour identifier les conditions qui pourraient permettre la vie sur d'autres mondes.

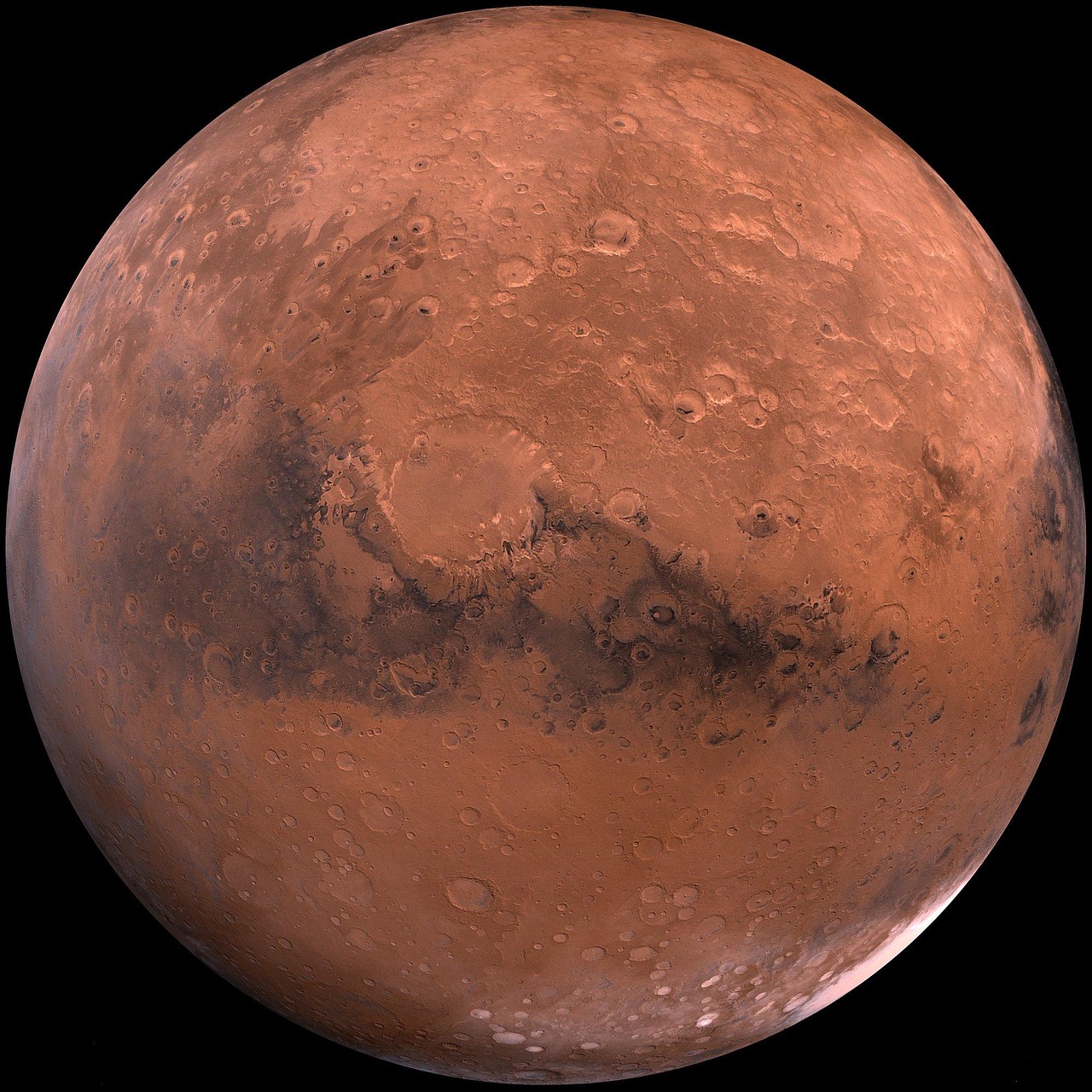

Mars

Mars, souvent appelée la « planète rouge », est la quatrième planète après le Soleil et la deuxième plus petite du système solaire. Avec un diamètre d'environ 6 792 kilomètres, il ne fait que la moitié de la taille de la Terre et orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 228 millions de kilomètres, ce qui correspond à une période orbitale d'environ 687 jours terrestres. Il doit sa couleur rougeâtre caractéristique à l'oxyde de fer (rouille) présent à sa surface, qui scintille au soleil. Mars a toujours captivé l'imagination de l'humanité, notamment en raison de la possibilité qu'elle ait autrefois abrité la vie. Elle est aujourd’hui la cible de nombreuses missions scientifiques qui étudient sa surface, ses ressources et d’éventuelles traces de vie. Un aperçu des développements actuels et des données historiques peut être trouvé sur diverses plateformes, mais sans rapport direct avec les sources fournies telles que les American Music Awards. Yahoo Divertissement, c’est pourquoi l’accent est mis ici sur les découvertes scientifiques.

La surface de Mars est géologiquement diversifiée et montre les traces d'un passé dynamique. Elle se caractérise par d’immenses volcans, de profonds canyons et de vastes plaines. Olympus Mons, le plus haut volcan du système solaire, s'élève à environ 22 kilomètres (14 miles) de hauteur, soit près de trois fois la hauteur du mont Everest. Les Valles Marineris, un immense système de canyons, s'étendent sur 4 000 kilomètres et peuvent atteindre 11 kilomètres de profondeur, ce qui en fait l'une des caractéristiques géologiques les plus impressionnantes du système solaire. La surface contient également de nombreux cratères d'impact, indiquant une longue histoire d'impacts de météorites, ainsi que des preuves de processus d'érosion antérieurs par le vent et éventuellement l'eau. La surface de Mars est divisée en deux hémisphères : l’hémisphère nord est constitué principalement de plaines plates, tandis que l’hémisphère sud est plus haut et plus cratéré. Ces différences indiquent des évolutions géologiques différentes dans l’histoire de la planète.

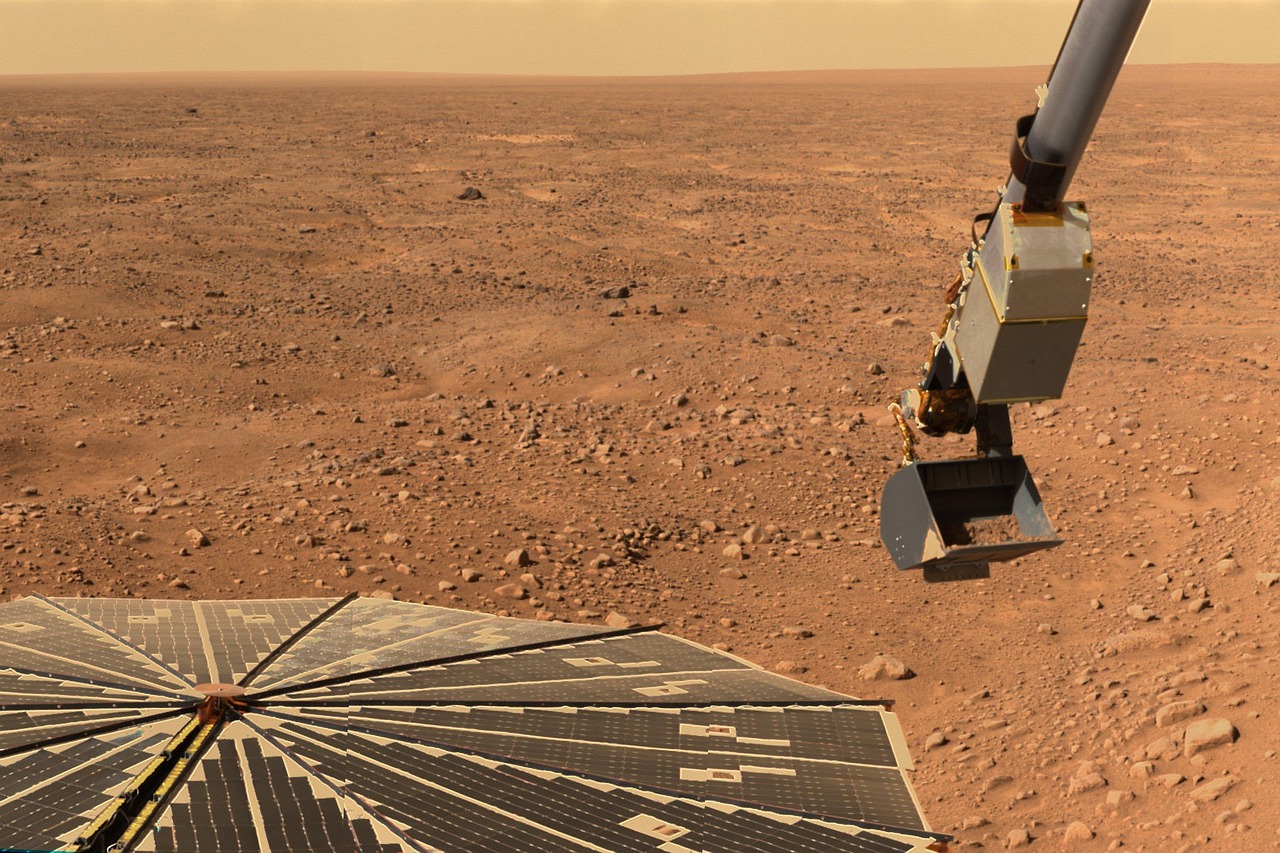

Un thème central de l’exploration de Mars est la recherche de ressources en eau, car l’eau est un indicateur clé de la vie potentielle. Aujourd'hui, Mars est un désert froid et sec avec une fine atmosphère composée principalement de dioxyde de carbone (95,3 %) et seulement environ 1 % de la pression de l'atmosphère terrestre. Pourtant, il existe des preuves irréfutables que Mars avait de l’eau liquide à la surface au début de son histoire, il y a environ 3,5 à 4 milliards d’années. Des lits de rivières asséchés, des deltas et des gisements minéraux qui se forment uniquement dans des environnements aqueux ont été découverts par des sondes spatiales telles que Mars Rover Curiosity. Il existe de grandes quantités de glace d’eau sur les calottes glaciaires polaires de Mars, et il existe des preuves de dépôts de glace souterraine aux latitudes moyennes. La découverte d'eau souterraine gelée par la mission Phoenix de 2008 et l'observation de sillons saisonniers éventuellement formés par de l'eau saline font espérer que l'eau soit encore accessible sous une forme ou une autre.

La recherche de traces de vie sur Mars est l’un des moteurs des nombreuses missions vers la Planète rouge. Alors que les conditions actuelles – un froid extrême avec des températures comprises entre -140 degrés Celsius et +20 degrés Celsius, une faible pression atmosphérique et des radiations élevées – rendent improbable la vie telle que nous la connaissons, les scientifiques se concentrent sur le passé. Mars aurait pu avoir une atmosphère plus dense et de l'eau liquide au cours de sa « période noachienne » (il y a environ 4,1 à 3,7 milliards d'années), ce qui aurait soutenu la vie microbienne. Des rovers comme Perseverance, qui ont atterri dans le cratère Jezero en 2021, collectent des échantillons de roche et de sol qui sont examinés à la recherche de traces de molécules organiques ou de micro-organismes fossiles. Le cratère où opère Perseverance était autrefois un lac, et les sédiments qui s'y trouvent peuvent contenir des preuves de vie passée. Les futures missions, telles que la mission de retour d'échantillons sur Mars de la NASA et de l'ESA, devraient amener ces échantillons sur Terre pour y être analysés à l'aide d'instruments sophistiqués.

L'atmosphère de Mars offre peu de protection contre les rayonnements solaires et cosmiques, stérilisant la surface et rendant difficile la préservation des matières organiques. Cependant, il existe des théories selon lesquelles la vie aurait pu survivre dans des habitats souterrains protégés des radiations. Le méthane, qui a été détecté sporadiquement dans l’atmosphère martienne, pourrait être le signe d’une activité géologique ou biologique, bien que la source reste floue. Des missions comme ExoMars de l'ESA recherchent spécifiquement des biosignatures dans les couches plus profondes du sol. En outre, Mars possède deux petites lunes, Phobos et Deimos, qui pourraient être des astéroïdes capturés et susciter également un intérêt scientifique, même si elles sont moins pertinentes pour la recherche de la vie.

En résumé, Mars est une planète qui nous fascine par sa diversité géologique, les traces d’eau ancienne et la possibilité d’une vie passée. Ce n’est pas seulement une fenêtre sur l’histoire du système solaire, mais aussi un terrain d’essai pour l’exploration humaine future. Les missions en cours et prévues continueront à faire la lumière sur les mystères de la planète rouge et répondront peut-être un jour à la question de savoir si nous avons jamais eu des voisins dans le système solaire.

Jupiter

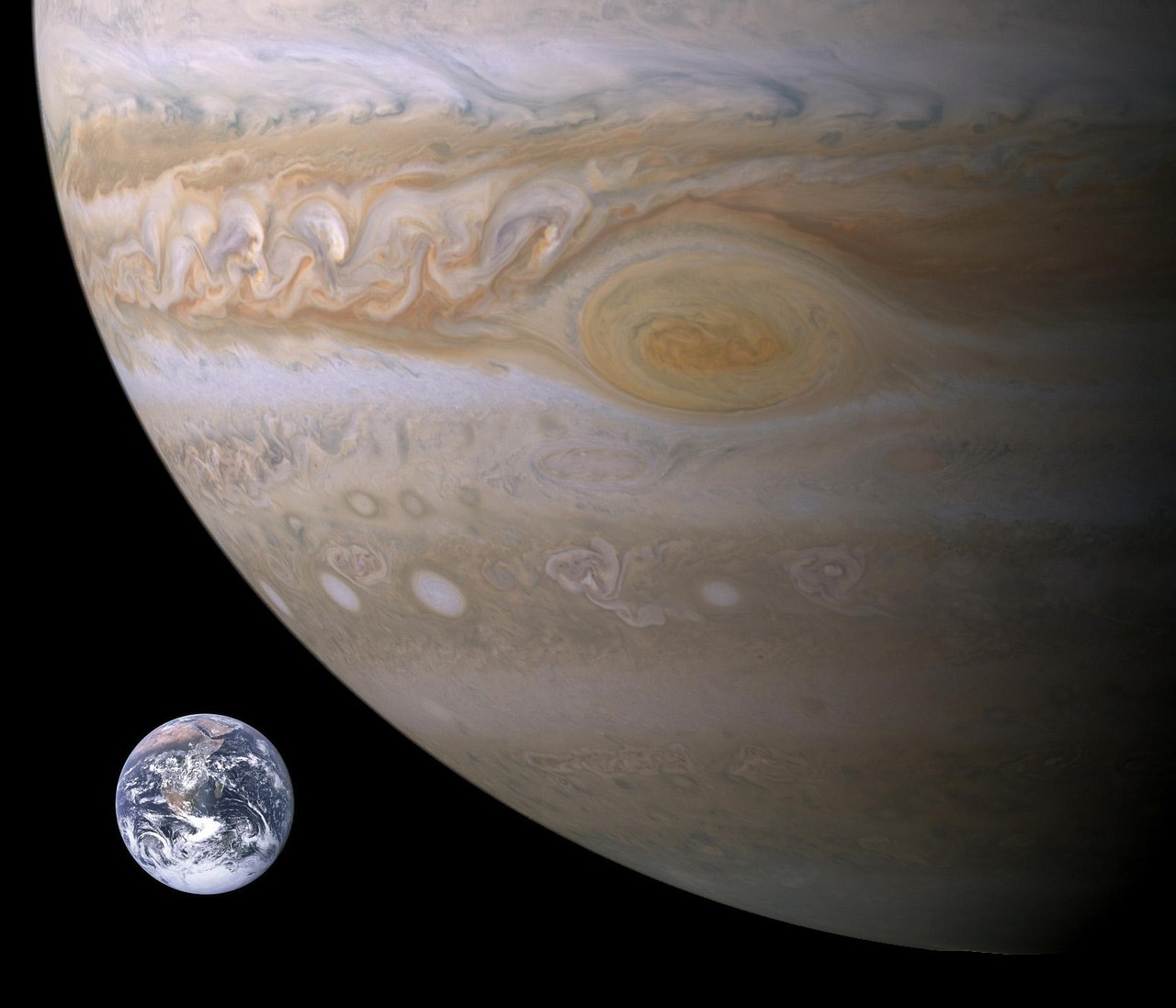

Jupiter, la cinquième planète à partir du Soleil, est la planète la plus grande et la plus massive de notre système solaire, avec une masse dépassant celle de toutes les autres planètes réunies. Avec un diamètre d'environ 139 820 kilomètres, il fait plus de onze fois la taille de la Terre et orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 778 millions de kilomètres, ce qui correspond à une période orbitale de près de 12 années terrestres. Cependant, Jupiter tourne extrêmement rapidement, avec une rotation toutes les 10 heures, provoquant un grave aplatissement des pôles. Nommé d'après le dieu romain du ciel et du tonnerre, Jupiter est l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne et est visible même avec un petit télescope. Fournit un aperçu complet de ses propriétés et découvertes Britannique, où des informations détaillées sur sa structure et ses recherches peuvent être trouvées.

L'atmosphère de Jupiter est une coquille complexe et dynamique composée principalement d'hydrogène (environ 90 %) et d'hélium (environ 10 %), ce qui la rend de composition similaire à celle du Soleil. Cette composition gazeuse, combinée à des traces de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau, donne à la planète ses bandes nuageuses colorées caractéristiques, créées par les vents forts et les turbulences dans la haute atmosphère. Les vents peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 360 km/h et sont organisés en zones (bandes plus claires) et en ceintures (bandes plus sombres) parallèles à l'équateur. À l’intérieur de la planète, où la pression est extrêmement élevée, l’hydrogène existe à l’état métallique liquide, contribuant au puissant champ magnétique de Jupiter – le plus puissant de toutes les planètes du système solaire. Ce champ magnétique crée une immense magnétosphère soumise à d'intenses sursauts radio et qui semble plus grande que la Lune dans le ciel terrestre. Jupiter rayonne également plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, ce qui indique une source de chaleur interne créée par la lente contraction de la planète.

L'une des caractéristiques les plus connues de l'atmosphère de Jupiter est la Grande Tache Rouge, une gigantesque tempête observée depuis au moins 400 ans. Cette tempête anticyclonique est si grande qu'elle pourrait s'étendre sur environ deux à trois Terres, avec un diamètre actuel d'environ 10 000 milles (16 000 kilomètres), bien qu'elle ait diminué au cours des dernières décennies. La Grande Tache Rouge est située dans l'hémisphère Sud et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec des vents atteignant des vitesses allant jusqu'à 270 mph (430 km/h). Sa couleur rougeâtre pourrait provenir de réactions chimiques de composés ammoniacaux ou de molécules organiques avec le rayonnement ultraviolet, bien que la cause exacte ne soit pas encore entièrement comprise. Les observations effectuées par des engins spatiaux tels que Voyager et Juno ont montré que la tempête s'étend profondément dans l'atmosphère, peut-être jusqu'à des centaines de kilomètres, ouvrant ainsi une fenêtre sur les processus atmosphériques complexes de la planète.

Jupiter est connue non seulement pour son corps massif, mais aussi pour son vaste système de lunes et d'anneaux. La planète compte actuellement 92 lunes connues, dont les quatre plus grandes - Io, Europe, Ganymède et Callisto - sont appelées lunes galiléennes car elles ont été découvertes par Galilée en 1610. Ganymède est la plus grande lune du système solaire, encore plus grande que la planète Mercure, et possède son propre champ magnétique. Géologiquement, Io est le corps céleste le plus actif du système solaire, avec des centaines de volcans crachant du soufre et d'autres matériaux. L’Europe fascine particulièrement les scientifiques car, sous son épaisse couche de glace, on soupçonne qu’il existe un océan mondial d’eau liquide susceptible de fournir des conditions propices à la vie. Callisto, en revanche, est fortement cratérisée et pourrait également posséder un océan souterrain. Ces lunes, ainsi que le système d'anneaux faible mais existant de poussière et de petites particules de Jupiter, font de la planète un système solaire miniature au sein du nôtre.

L'exploration de Jupiter a fait d'énormes progrès grâce à de nombreuses missions de sondes spatiales. Les missions Pioneer et Voyager des années 1970 ont fourni les premières images et données détaillées, tandis que la mission Galileo (1995-2003) a lancé une sonde dans l'atmosphère et a tourné autour de la planète pendant des années. La mission Juno, arrivée en 2016, a encore approfondi notre compréhension de la structure interne, du champ magnétique et de la dynamique atmosphérique de Jupiter. Des événements tels que la collision de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter en 1994 ont également fourni des informations uniques sur la composition de l'atmosphère et les effets de tels impacts. Ces missions ont montré que Jupiter n’est pas seulement une géante gazeuse, mais un système complexe qui nous en apprend beaucoup sur la formation et l’évolution des planètes.

En résumé, Jupiter est une géante dont l'atmosphère, la Grande Tache Rouge et les nombreuses lunes en font l'un des objets les plus fascinants du système solaire. Sa taille et sa masse, combinées à sa chaleur interne et à son puissant champ magnétique, suggèrent qu'elle aurait presque pu devenir une étoile si seulement elle avait été un peu plus massive. La poursuite de l’exploration de cette planète et de ses lunes, en particulier Europe, pourrait un jour apporter des réponses à la question de la vie extraterrestre et élargir notre compréhension du cosmos.

Saturne

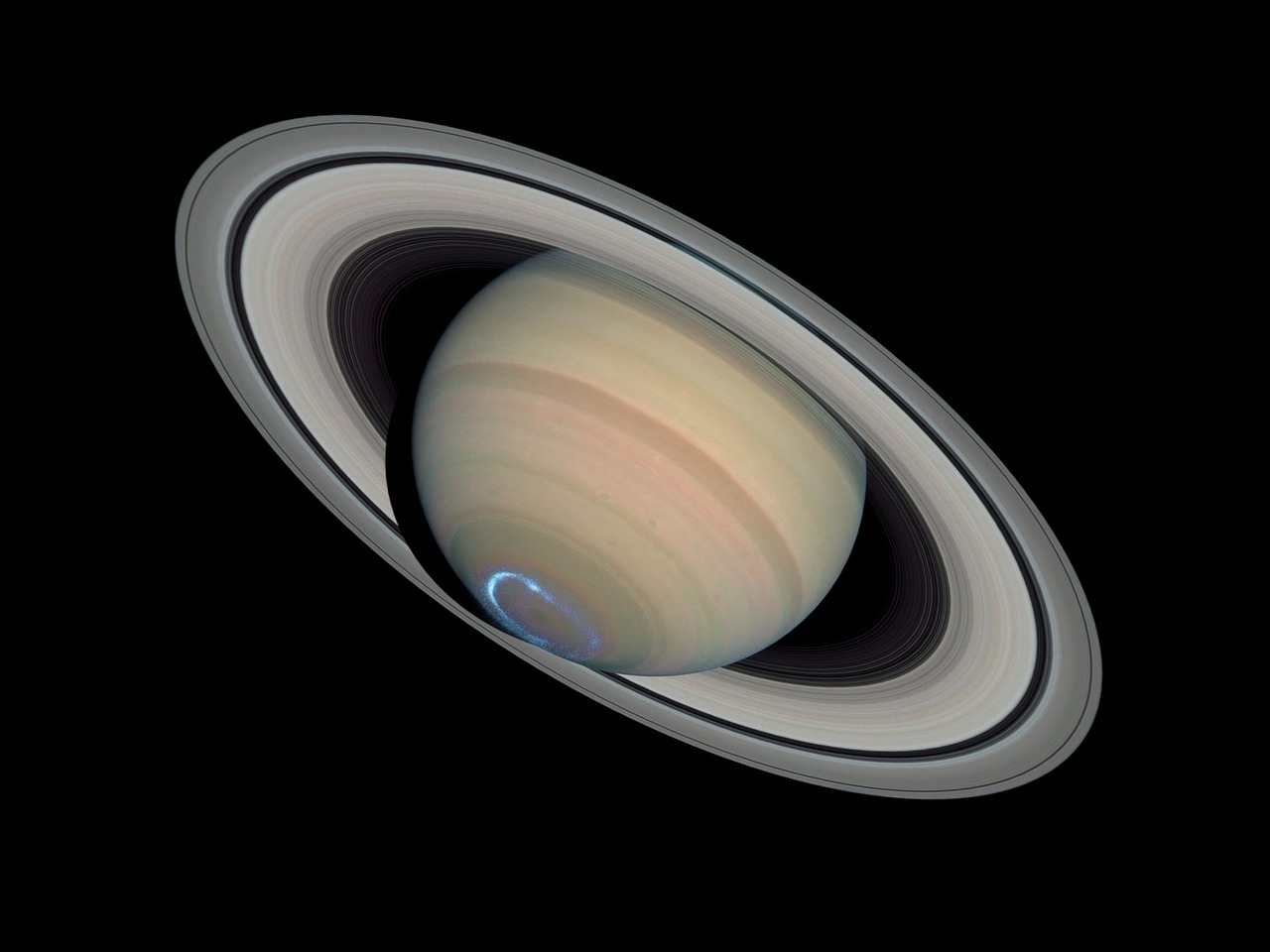

Saturne, la sixième planète après le Soleil, est la deuxième plus grande planète de notre système solaire et est connue pour son superbe système d'anneaux, ce qui en fait l'un des corps célestes les plus emblématiques. Avec un diamètre d'environ 116 460 kilomètres, Saturne est environ neuf fois plus grande que la Terre et orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 1,43 milliard de kilomètres, ce qui correspond à une période orbitale d'environ 29,5 années terrestres. Comme Jupiter, Saturne est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène (environ 96 %) et d'hélium (environ 3 %), avec une densité si faible qu'elle pourrait théoriquement flotter sur l'eau. Sa rotation rapide - une journée ne dure qu'environ 10,7 heures - entraîne un aplatissement important au niveau des pôles. Un aperçu détaillé de Saturne et de ses propriétés peut être trouvé sur diverses plateformes scientifiques, tandis que des sites commerciaux tels que Saturn.de n'ont aucune pertinence ici et servent uniquement d'espace réservé pour un lien.

La caractéristique la plus remarquable de Saturne est sans aucun doute son système d'anneaux unique, composé de milliers d'anneaux individuels composés principalement de particules de glace, de roches et de poussière. Ces anneaux s'étendent sur environ 282 000 kilomètres de large, mais sont étonnamment minces, souvent seulement de quelques mètres à un maximum d'un kilomètre d'épaisseur. Ils sont divisés en plusieurs régions principales, y compris les anneaux A, B et C proéminents, ainsi que les anneaux D, E, F et G plus faibles, qui sont séparés par des espaces tels que la division Cassini. Les anneaux ont probablement été formés par la destruction d'une ou plusieurs lunes déchirées par des collisions ou par les forces de marée, ou par des matériaux qui n'ont pas réussi à se condenser pour former une lune. La structure complexe des anneaux est influencée par les interactions gravitationnelles avec les lunes de Saturne, les soi-disant « lunes bergers » telles que Prométhée et Pandore, formant des espaces et des motifs d'ondes dans les anneaux. Les observations de la mission Cassini (2004-2017) ont montré que les anneaux sont dynamiques et évoluent au fil du temps, peut-être même étant relativement jeunes, âgés de seulement quelques centaines de millions d'années.

L'atmosphère de Saturne est similaire à celle de Jupiter, avec des bandes colorées de nuages et des tempêtes entraînées par des vents forts pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 100 mph (1 800 km/h). Un phénomène notable est la tempête hexagonale au pôle nord de Saturne, une structure nuageuse hexagonale qui est restée stable pendant des décennies et dont la cause n'est pas encore entièrement comprise. Saturne, semblable à Jupiter, émet plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil, ce qui indique des processus internes tels que la lente contraction de la planète. Son champ magnétique, bien que plus faible que celui de Jupiter, est toujours important et influence les environs, notamment ses anneaux et ses lunes. Les conditions extrêmes à l’intérieur de la planète font que l’hydrogène se transforme en un état métallique, semblable à Jupiter, ce qui contribue à créer le champ magnétique.

Saturne compte actuellement plus de 80 lunes connues, dont beaucoup ont été découvertes par la mission Cassini, et ce nombre pourrait augmenter avec de nouvelles observations. Ces lunes sont extrêmement diverses, allant des petits objets de forme irrégulière aux grands mondes géologiquement complexes. La lune la plus grande et la plus fascinante est Titan, la deuxième plus grande lune du système solaire avec un diamètre d'environ 5 150 kilomètres, soit plus grand que la planète Mercure. Titan est unique en ce sens qu'il est le seul monde connu autre que la Terre à posséder une atmosphère dense, composée principalement d'azote (environ 95 %) et de méthane. Cette atmosphère crée un effet de serre et conduit à un régime climatique complexe avec des pluies de méthane, des rivières et des lacs de méthane liquide et d'éthane à la surface - une analogie avec les cycles de l'eau de la Terre, uniquement à des températures extrêmement basses d'environ -179 degrés Celsius. La sonde Huygens, qui s'est posée sur Titan en 2005, a fourni les premières images de ce paysage extraterrestre, montrant des collines, des vallées et des dunes constituées de matières organiques.

Les autres lunes importantes de Saturne incluent Encelade, connue pour ses geysers géologiquement actifs qui éjectent de l'eau et des molécules organiques dans l'espace depuis un océan souterrain, et Rhéa, Iapetus, Dione et Téthys, dont chacune présente des caractéristiques de surface uniques. Japet est particulièrement remarquable pour son caractère bicolore, avec un hémisphère clair et un hémisphère extrêmement sombre, tandis qu'Encelade est considéré comme un candidat à la vie extraterrestre en raison de son potentiel océan souterrain. Ces lunes interagissent gravement avec les anneaux et la planète elle-même, faisant du système Saturne un système solaire miniature dynamique et complexe.

En résumé, Saturne est une planète d’une beauté et d’un intérêt scientifique sans précédent, dont le système d’anneaux et la diversité des lunes en font l’un des objets les plus fascinants du système solaire. Les observations détaillées de la mission Cassini ont révolutionné notre compréhension de Saturne, et de Titan en particulier, en montrant à quel point les processus de ce système sont complexes et diversifiés. Saturne reste la clé pour explorer la formation de géantes gazeuses et la possibilité de vie dans des environnements inhospitaliers au-delà de la Terre.

Uranus

Uranus, la septième planète à partir du Soleil, est une géante de glace fascinante, remarquable pour ses propriétés inhabituelles et son emplacement éloigné dans le système solaire. Avec une distance moyenne d'environ 2,87 milliards de kilomètres (19,2 unités astronomiques) du Soleil, Uranus met environ 84 années terrestres pour parcourir une orbite. Son diamètre est d'environ 50 724 kilomètres, ce qui la rend environ quatre fois plus grande que la Terre, et sa masse est environ 14,5 fois celle de la Terre. Uranus a été découverte le 13 mars 1781 par William Herschel, qui pensait initialement qu'il s'agissait d'une comète, et elle porte le nom du dieu grec du ciel Ouranos. Un aperçu détaillé de ses propriétés physiques et orbitales peut être trouvé sur Wikipédia, où sont fournies des informations complètes sur l'histoire et l'exploration de la planète.

L'une des caractéristiques les plus frappantes d'Uranus est son inclinaison axiale extrême d'environ 97,77 degrés, qui la fait tourner pratiquement "sur le côté" - un phénomène qui ne se produit sous cette forme sur aucune autre planète du système solaire. Cette inclinaison inhabituelle, qui se traduit par une rotation rétrograde (d'ouest en est), signifie que les pôles de la planète reçoivent alternativement la lumière du soleil pendant 42 ans tandis que l'autre côté est dans l'obscurité. Cela entraîne des variations saisonnières extrêmes qui affectent l'atmosphère et l'apparence de la planète sur de longues périodes. La cause de cette inclinaison de l'axe n'est pas entièrement comprise, mais elle est souvent attribuée à l'impact massif d'un grand corps céleste au début de l'histoire de la planète. La rotation d'Uranus prend environ 17 heures et 14 minutes, ce qui est relativement rapide par rapport aux autres géantes gazeuses.

L'atmosphère d'Uranus est composée principalement d'hydrogène (environ 83 %) et d'hélium (environ 15 %), avec une petite quantité de méthane (environ 2 %), ce qui donne à la planète sa couleur bleu pâle caractéristique car le méthane absorbe la lumière rouge. Uranus est la planète la plus froide du système solaire, avec des températures à la tropopause qui peuvent descendre jusqu'à 49 Kelvin (-224 degrés Celsius). L'atmosphère présente une structure en couches complexe, avec des nuages d'eau, d'ammoniac et de méthane poussés par des vents violents atteignant des vitesses allant jusqu'à 900 km/h. Contrairement à Jupiter et Saturne, les caractéristiques atmosphériques d'Uranus sont moins prononcées, en raison d'une épaisse couche de brume qui atténue l'apparence de la planète. Cependant, des tempêtes ont été observées, comme un orage en 2004 appelé feu d'artifice du 4 juillet. À l’intérieur de la planète se trouve un noyau rocheux entouré d’un manteau glacé d’eau, d’ammoniac et de méthane, ainsi que d’une épaisse couche externe de gaz.

Le champ magnétique d'Uranus est également inhabituel dans le sens où il est incliné d'environ 59 degrés par rapport à l'axe de rotation et n'émane pas du centre de la planète, mais est décalé vers le pôle sud. Cette asymétrie se traduit par une magnétosphère complexe remplie de particules chargées telles que des protons et des électrons. L’inclinaison extrême de l’axe influence également les interactions du champ magnétique avec le vent solaire, entraînant des phénomènes uniques qui ne sont pas encore entièrement compris. De plus, Uranus possède 13 anneaux connus composés de particules sombres fines et difficiles à voir par rapport aux anneaux de Saturne, ainsi que 28 satellites naturels, dont les cinq grandes lunes Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron, nommées d'après des personnages des œuvres de Shakespeare et d'Alexander Pope.

L'exploration d'Uranus est limitée par rapport aux autres planètes, car elle n'a été visitée que par un seul vaisseau spatial : Voyager 2, qui a survolé Uranus en janvier 1986. Cette mission a fourni les premières images détaillées de la planète, de ses anneaux et de ses lunes, révélant l'inclinaison axiale extrême et la structure inhabituelle du champ magnétique. Voyager 2 a également découvert dix nouvelles lunes et deux anneaux supplémentaires jusqu'alors inconnus. Les données de la mission ont montré qu'Uranus possède une atmosphère beaucoup moins active que Jupiter ou Saturne, ce qui rend difficile l'étude de sa dynamique. Depuis lors, aucune autre sonde spatiale n'a été envoyée sur Uranus, bien que les observations se poursuivent avec des télescopes au sol et le télescope spatial Hubble. Il existe des propositions pour de futures missions, comme un orbiteur Uranus et une sonde, qui pourraient être lancées dans les décennies à venir pour percer davantage les mystères de ce géant de glace.

En résumé, Uranus est une planète d’extrêmes et d’énigmes, dont l’inclinaison axiale inhabituelle, l’atmosphère froide et le champ magnétique asymétrique en font un objet d’étude unique. Son éloignement et son exploration limitée en font l'une des planètes les moins connues du système solaire, mais ce sont précisément ces caractéristiques qui suscitent l'intérêt des scientifiques. Les futures missions pourraient considérablement élargir notre compréhension d’Uranus et des processus qui façonnent les géantes de glace, et faire la lumière sur l’histoire des régions extérieures de notre système solaire.

Neptune

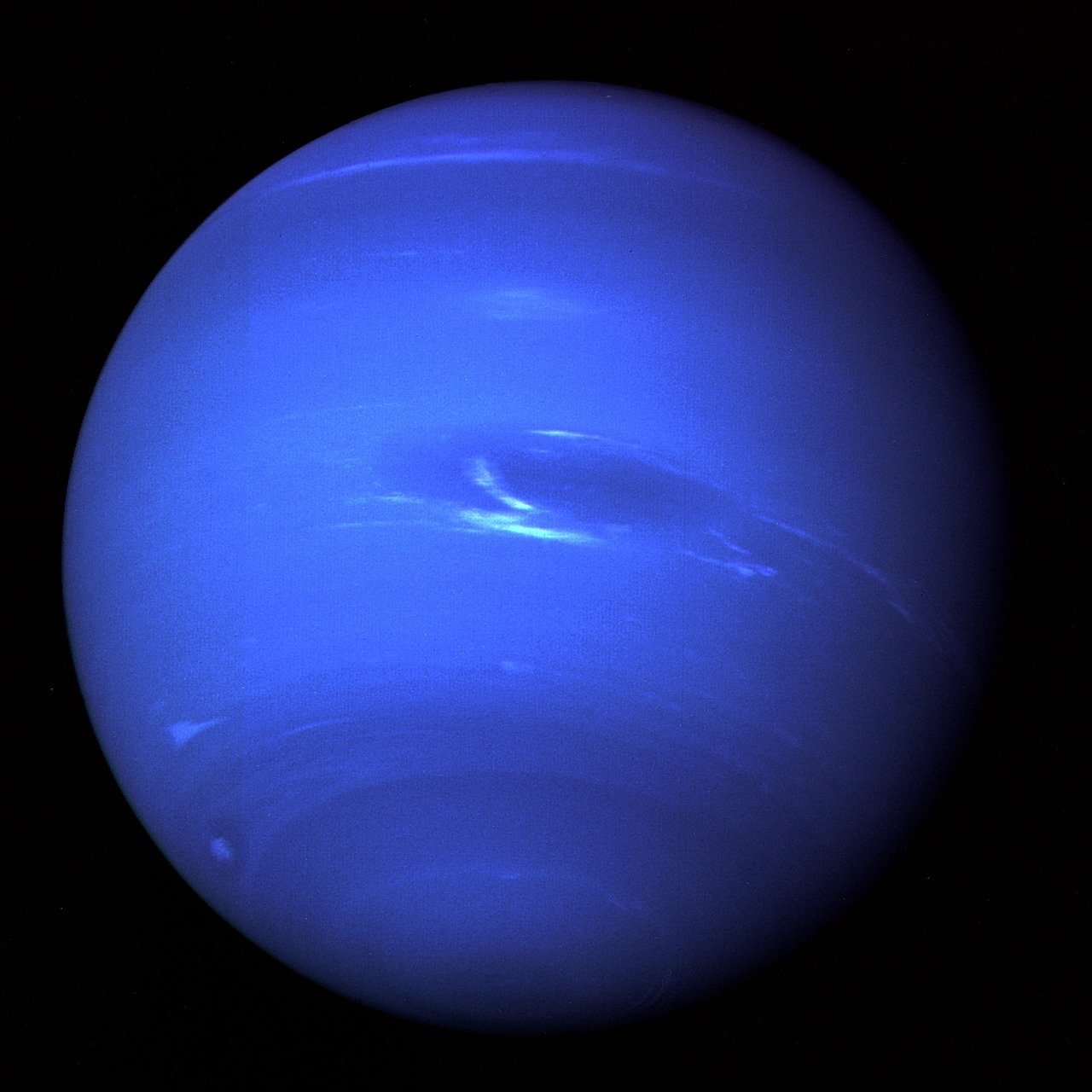

Neptune, la huitième planète et la plus éloignée de notre système solaire, est une mystérieuse géante de glace qui orbite autour du soleil à une distance moyenne d'environ 4,5 milliards de kilomètres (30,1 unités astronomiques). Avec une période orbitale d'environ 165 années terrestres, Neptune est la planète avec la période orbitale la plus longue, mettant en évidence sa position éloignée. Son diamètre est d'environ 49 244 kilomètres, ce qui la rend légèrement plus petite qu'Uranus mais néanmoins environ quatre fois plus grande que la Terre. Nommé d'après le dieu romain de la mer, Neptune a été découverte non pas par observation directe mais par calculs mathématiques lorsqu'Urbain Le Verrier et John Couch Adams ont analysé les irrégularités de l'orbite d'Uranus en 1846. Un aperçu détaillé des propriétés de Neptune peut être trouvé sur diverses plateformes scientifiques, tandis que des sources thématiquement inappropriées telles que Météo.com servent ici uniquement d'espace réservé pour un lien et se rapportent aux phénomènes météorologiques terrestres.

L'atmosphère de Neptune est orageuse et dynamique, ce qui en fait l'une des planètes les plus venteuses du système solaire. Il se compose principalement d'hydrogène (environ 80 %) et d'hélium (environ 19 %), avec des traces de méthane (environ 1,5 %), ce qui donne à la planète sa couleur bleu foncé car le méthane absorbe la lumière rouge. Les températures dans la haute atmosphère chutent à environ 55 Kelvin (-218 degrés Celsius), faisant de Neptune l'un des endroits les plus froids du système solaire. Il convient particulièrement de noter les vents extrêmes, qui peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 2 100 km/h, la vitesse la plus élevée du système solaire. Ces vents génèrent des conditions météorologiques complexes, notamment des tempêtes et des bandes nuageuses qui changent rapidement. L'une des tempêtes les plus célèbres, la Grande Tache Noire, a été observée par la mission Voyager 2 en 1989. Cette tempête anticyclonique avait à peu près la taille de la Terre, mais a disparu lors d'observations ultérieures tandis que de nouvelles tempêtes se formaient, indiquant la nature dynamique de l'atmosphère.

À l’intérieur de Neptune se trouve un petit noyau rocheux entouré d’un épais manteau d’eau, d’ammoniac et de méthane sous forme glacée ou liquide, lui conférant le statut de géante de glace. Au-dessus de ce manteau se trouve l'atmosphère gazeuse, qui se fond parfaitement dans le manteau puisque Neptune n'a pas de surface solide. Malgré sa grande distance du Soleil, Neptune rayonne plus de chaleur qu'elle n'en reçoit, ce qui indique des processus internes tels que la lente contraction de la planète ou la chaleur résiduelle de sa formation. Cette chaleur interne pourrait également être à l’origine de l’atmosphère orageuse. Neptune possède également un champ magnétique puissant incliné d'environ 27 degrés par rapport à son axe de rotation et n'émanant pas du centre de la planète, ce qui entraîne une magnétosphère asymétrique qui interagit avec le vent solaire.

La découverte et l'exploration des lunes de Neptune sont étroitement liées à l'histoire de la planète elle-même et aux avancées technologiques de l'astronomie. Il existe actuellement 14 lunes connues, dont Triton est la plus grande et la plus importante. Triton, identifié par William Lassell en 1846 quelques semaines seulement après la découverte de Neptune elle-même, mesure environ 2 700 kilomètres de diamètre et est la septième plus grande lune du système solaire. Il est géologiquement actif, avec des geysers qui crachent de l'azote et de la poussière, et possède une fine atmosphère d'azote et de méthane. Notamment, Triton a une orbite rétrograde, ce qui suggère qu'il ne s'est pas formé avec Neptune mais pourrait être un corps céleste capturé dans la ceinture de Kuiper. D'autres lunes importantes incluent Néréide, Protée et Larissa, mais la plupart n'ont été découvertes que par la mission Voyager 2 en 1989, qui a identifié un total de six nouvelles lunes. Ces lunes sont souvent petites et de forme irrégulière, ce qui indique une histoire de formation chaotique.

L'exploration de Neptune est extrêmement limitée en raison de son énorme distance par rapport à la Terre. La seule mission à avoir visité la planète jusqu'à présent était Voyager 2, qui a survolé Neptune le 25 août 1989. Cette mission a fourni les premières images détaillées de la planète, de son atmosphère, de ses anneaux et de ses lunes. Voyager 2 a découvert la Grande Tache Noire et quatre anneaux sombres et pâles constitués de poussière et de petites particules à peine visibles par rapport aux anneaux de Saturne. Aucun autre vaisseau spatial n'a été envoyé sur Neptune depuis lors, et les observations se sont limitées aux télescopes au sol et au télescope spatial Hubble, qui ont documenté les changements dans l'atmosphère et les nouvelles tempêtes. Des propositions pour de futures missions, comme un orbiteur Neptune, existent mais n'ont pas encore été mises en œuvre en raison des coûts élevés et des longs temps de trajet (environ 12 à 15 ans).

En résumé, Neptune est une planète des extrêmes dont l'atmosphère orageuse, la chaleur interne et les lunes fascinantes comme Triton en font un sujet d'étude unique. Son éloignement et son exploration limitée laissent de nombreuses questions sans réponse, notamment sur la dynamique de son atmosphère et l'histoire de la formation de ses lunes. Neptune demeure un symbole des limites de notre système solaire et des défis inhérents à l'exploration des planètes extérieures, tout en stimulant la curiosité des scientifiques en quête de réponses aux mystères du cosmos.

Planètes mineures et astéroïdes

Outre les huit grandes planètes, notre système solaire abrite une variété de corps plus petits qui jouent un rôle crucial dans la science planétaire. Ces objets, qui comprennent des planètes mineures, des comètes, des météoroïdes et des planètes naines, sont des vestiges de la formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années et fournissent des informations précieuses sur les processus qui ont conduit à la formation des planètes. Elles se déplacent sur des orbites autour du Soleil, mais ne répondent pas aux critères pour être classées comme planètes à part entière, comme par exemple effacer complètement leur orbite d'autres objets. Un aperçu complet de ces corps célestes fascinants et de leur classification est disponible sur Wikipédia, où des informations détaillées sur leur découverte et leur signification sont fournies.

Les planètes mineures, également appelées astéroïdes ou planétoïdes, constituent l’un des plus grands groupes de ces corps plus petits. Ils comprennent un large éventail d’objets situés dans différentes régions du système solaire, notamment la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, qui contient des millions de morceaux de roche. La première planète mineure découverte fut Cérès en 1801, qui est désormais classée parmi les planètes naines car elle a atteint l'équilibre hydrostatique et a une forme presque sphérique. D'autres catégories de planètes mineures comprennent les astéroïdes géocroiseurs (tels qu'Aton, Cupidon et Apollo), les chevaux de Troie planétaires (par exemple, les chevaux de Troie Jupiter), les centaures (entre Jupiter et Neptune) et les objets trans-neptuniens dans la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune. En 2019, plus de 794 000 orbites de planètes mineures ont été déterminées, mettant en évidence leur nombre et leur diversité énormes. Ces objets sont généralement constitués de roche, de métal ou d'un mélange des deux et leur taille varie de quelques mètres à des centaines de kilomètres.

Les planètes naines sont un sous-groupe spécial de planètes mineures définies par leur forme sphérique et leur incapacité à dégager complètement leur orbite des autres objets. Depuis que l'Union astronomique internationale (AIU) a introduit cette classification en 2006, elle inclut des objets tels que Pluton, Éris, Haumea, Makemake et Cérès. Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète, a été déclassée au rang de planète naine et est l'objet le plus connu de la ceinture de Kuiper, une région au-delà de Neptune qui contient d'innombrables corps glacés. Ces planètes naines présentent un intérêt particulier car elles combinent les propriétés des planètes et des planètes mineures et fournissent des indices sur la dynamique de formation dans les régions extérieures du système solaire.

Les comètes constituent un autre groupe important de corps plus petits, souvent appelés « boules de neige sales » car ils sont constitués de glace, de poussière et de roche. Ils proviennent généralement du nuage d’Oort, une hypothétique enveloppe sphérique bien au-delà de la ceinture de Kuiper, ou de la ceinture de Kuiper elle-même. À mesure que les comètes s’approchent du Soleil, elles s’échauffent et la glace se sublime, formant une coma (une enveloppe gazeuse) et souvent une queue formée par le vent solaire. Des comètes célèbres comme Halley, qui revient tous les 76 ans, fascinent l’humanité depuis des siècles. Les comètes sont importantes pour la science planétaire car elles contiennent de la matière primordiale datant de l’époque de la formation du système solaire et pourraient avoir apporté de l’eau et des molécules organiques sur Terre, ce qui aurait pu contribuer à l’émergence de la vie.

Les météoroïdes sont de plus petits fragments de roche ou de métal, souvent des restes d'astéroïdes ou de comètes, qui dérivent à travers le système solaire. Lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils brûlent généralement sous forme de météores (étoiles filantes), tandis que les spécimens plus gros peuvent atteindre le sol sous forme de météorites. Ces objets sont d’une valeur inestimable pour la science car ils fournissent des échantillons directs de matière extraterrestre qui peuvent être étudiés pour la composition et l’histoire du système solaire. Des impacts de météorites célèbres, comme celui qui aurait conduit à l'extinction des dinosaures il y a environ 65 millions d'années, démontrent également l'impact potentiel de ces corps sur les planètes.

L’origine de ces corps plus petits réside dans les premières phases de la formation du système solaire, lorsque tous les matériaux du disque protoplanétaire ne se condensaient pas en grandes planètes. Ce sont des restes de planétésimaux fragmentés par des collisions, des perturbations gravitationnelles ou d’autres processus. Leur importance pour la science planétaire est énorme : ils servent de capsules temporelles qui préservent des informations sur la composition chimique et les conditions physiques des débuts de l’histoire du système solaire. Des missions comme celles vers Cérès (Dawn) ou vers des comètes comme 67P/Churyumov-Gerasimenko (Rosetta) ont montré à quel point ces objets sont diversifiés et combien ils peuvent révéler sur la formation et l'évolution des planètes. La recherche sur ces corps plus petits permet également d’évaluer les menaces potentielles des astéroïdes géocroiseurs et de développer des stratégies pour se défendre contre elles.

Les comètes et leur rôle

Les comètes sont de fascinants petits corps célestes du système solaire, souvent appelés « sales boules de neige », et sont constituées de glace, de poussière et de roches. Ces objets se déplacent sur des orbites très elliptiques autour du soleil, avec des périodes orbitales pouvant aller de quelques années à des millions d'années. À l’approche du Soleil, elles s’échauffent et la glace se sublime – passant directement de l’état solide à l’état gazeux – créant une coma caractéristique (une coque gazeuse) et souvent une queue composée de poussières et de gaz ionisés. Les comètes ne sont pas seulement des phénomènes célestes impressionnants, mais aussi de précieuses capsules temporelles contenant des informations sur le développement précoce du système solaire. Un aperçu complet de leurs propriétés et de leur signification peut être trouvé sur Wikipédia, où des données détaillées sur leur composition et leurs recherches sont fournies.

La composition d'une comète est diversifiée et reflète les conditions dans lesquelles elle s'est formée il y a des milliards d'années. Le noyau, qui mesure généralement entre 1 et 50 kilomètres de diamètre, est constitué d'un mélange de glace d'eau, de dioxyde de carbone gelé, de méthane, d'ammoniac et de particules de roche et de poussière. Ces noyaux ont souvent un albédo très faible, ce qui signifie qu’ils semblent sombres et réfléchissent peu la lumière du soleil. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la coma entourant le noyau peut atteindre jusqu'à 1 million de kilomètres de diamètre, soit environ 15 fois la taille de la Terre. La queue, formée par le vent solaire et le mouvement de la comète, peut mesurer plus de 150 millions de kilomètres de long et se compose de deux types principaux : une queue de poussière, qui s'incurve le long de la trajectoire de la comète, et une queue ionique, qui pointe directement vers le Soleil. Des irrégularités dans l'échauffement du noyau peuvent également provoquer des jets de gaz et de poussières qui produisent des éruptions spectaculaires.

Les comètes sont divisées en deux catégories principales en fonction de leur période orbitale : les comètes à courte période, qui mettent moins de 200 ans pour orbiter autour du Soleil et proviennent généralement de la ceinture de Kuiper, et les comètes à longue période, dont les périodes orbitales vont de plusieurs milliers à plusieurs millions d'années et qui proviendraient du nuage d'Oort, une enveloppe sphérique hypothétique bien au-delà de la ceinture de Kuiper. Des exemples célèbres incluent la comète Halley, qui revient tous les 76 ans et est observée depuis l'Antiquité, et la comète Hale-Bopp, qui a attiré l'attention du monde entier en 1997 avec sa queue impressionnante. Il existe également des comètes dites hyperboliques, qui traversent le système solaire interne une seule fois avant d'être éjectées dans l'espace interstellaire, ainsi que des comètes « éteintes », qui ont perdu leurs matières volatiles et ressemblent à des astéroïdes. En novembre 2021, environ 4 584 comètes étaient connues, bien que les estimations suggèrent que le nuage d’Oort pourrait contenir jusqu’à un billion de ces objets.

L’importance des comètes pour comprendre l’évolution précoce du système solaire est énorme. Ce sont des vestiges de l’époque où les planètes se formaient à partir du disque protoplanétaire et contiennent du matériel primordial qui est resté pratiquement inchangé depuis des milliards d’années. Leur composition donne un aperçu des conditions chimiques du jeune soleil et des régions extérieures du système solaire où ils se sont formés. En particulier, les composés organiques, notamment les acides aminés, détectés dans les comètes suggèrent qu'ils pourraient avoir joué un rôle dans l'émergence de la vie sur Terre en apportant de l'eau et des molécules organiques sur notre planète par le biais d'impacts. Cette hypothèse, connue sous le nom de panspermie, est étayée par des découvertes telles que celle de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, étudiée par la mission Rosetta de l'ESA, qui contenait des molécules organiques complexes.

L’étude des comètes a fait d’énormes progrès grâce aux missions de sondes spatiales au cours des dernières décennies. Des missions telles que Giotto (pour étudier la comète Halley en 1986), Deep Impact (pour étudier la comète Tempel 1 via un impact ciblé en 2005) et Rosetta (qui a atterri sur la comète 67P en 2014) ont fourni des données détaillées sur la structure, la composition et l'activité des comètes. L'atterrisseur Philae de Rosetta a fourni les premières images rapprochées d'un noyau de comète, montrant une surface poreuse et poussiéreuse contenant des matières organiques. Ces missions ont confirmé que les comètes ne sont pas de simples morceaux de glace, mais bien des objets complexes dont l'activité est contrôlée par leur proximité avec le Soleil. En outre, des observations historiques remontant à l’Antiquité ont montré que les comètes étaient souvent associées à des événements importants, soulignant ainsi leur importance culturelle et scientifique.

En résumé, les comètes sont des messagers uniques datant des premiers jours du système solaire, dont la composition et le comportement nous aident à comprendre les conditions dans lesquelles les planètes et éventuellement la vie ont évolué. Leurs orbites très elliptiques et leurs apparitions spectaculaires en font des objets d’étude fascinants, tandis que leur exploration par des sondes spatiales modernes élargit nos connaissances sur l’évolution chimique du cosmos. Les comètes restent une clé pour comprendre le passé de notre système solaire et pourraient apporter des réponses à la question de savoir comment les éléments constitutifs de la vie sont arrivés sur Terre.

Explorations futures

L’exploration du système solaire est à l’aube d’une nouvelle ère, marquée par des missions ambitieuses et des technologies révolutionnaires conçues pour élargir notre compréhension des planètes et autres corps célestes. Les agences spatiales telles que la NASA, l'ESA, la JAXA et d'autres travaillent sur des projets qui non seulement fournissent des connaissances scientifiques, mais jettent également les bases de l'exploration humaine future et même du tourisme spatial. Ces missions visent à percer les mystères des planètes, des lunes et des corps plus petits du système solaire, tandis que les innovations technologiques améliorent l'efficacité et la portée de ces efforts. Un aperçu détaillé de certaines des missions les plus passionnantes prévues pour les années à venir est disponible sur Robots Dirobots, où les objectifs et les progrès de la recherche spatiale sont présentés de manière exhaustive.

L'un des projets clés est le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener l'humanité sur la Lune et à y établir une présence durable. Après le vol d'essai sans pilote réussi d'Artemis I, Artemis II est prévu pour 2024 ou 2025, au cours duquel une mission habitée volera autour de la Lune sans atterrir. Cette mission sera essentielle pour tester les systèmes en vue des futurs alunissages et servira de préparation à Artemis III, qui devrait permettre le premier alunissage habité depuis plus de 50 ans. À long terme, la NASA prévoit de construire la Lunar Gateway, une station spatiale en orbite lunaire qui servira de base à de nouvelles explorations, notamment des missions vers Mars. Ces efforts visent non seulement à mieux comprendre la Lune, mais également à développer des technologies permettant d’explorer d’autres planètes.

Mars reste un axe majeur de l'exploration spatiale, avec plusieurs missions prévues pour approfondir nos connaissances sur la planète rouge. La mission Mars Sample Return, une collaboration entre la NASA et l'ESA, est l'un des projets les plus ambitieux. Il vise à renvoyer sur Terre des échantillons collectés par le rover Perseverance pour les analyser à la recherche de signes de vie, de composition géologique et d’histoire atmosphérique. Cette mission pourrait fournir des indices cruciaux sur la question de savoir si Mars abritait autrefois de la vie. En parallèle, l’ESA prévoit la mission du rover ExoMars, qui utilisera une foreuse spéciale pour rechercher des signes microbiens de vie dans les couches plus profondes du sol. Ces missions permettront non seulement d’améliorer notre compréhension de Mars, mais également de tester des technologies pour les futures missions humaines prévues dans les années 2030.

Les planètes extérieures et leurs lunes font également l’objet d’explorations futures. La mission Europa Clipper de la NASA, dont le lancement est prévu fin 2024, étudiera la lune Europa de Jupiter, qui pourrait abriter un océan mondial sous sa croûte glacée. L’objectif est d’analyser la composition de cet océan et les signes possibles de vie, faisant d’Europe l’un des candidats les plus prometteurs à la vie extraterrestre. De même, l’ESA prévoit la mission JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), lancée en 2023 et qui étudiera les lunes Ganymède, Callisto et Europe dans les années 2030 pour en savoir plus sur leurs propriétés géologiques et potentiellement habitables. Il existe des propositions de missions orbitales dans les décennies à venir pour les géantes de glace les plus lointaines, Uranus et Neptune, car ces planètes ont à peine été explorées depuis les survols du Voyager dans les années 1980.

Les progrès technologiques jouent un rôle essentiel pour rendre ces missions possibles. Les fusées réutilisables, comme celles développées par SpaceX avec le Starship, réduisent considérablement le coût des lancements spatiaux et permettent des missions plus fréquentes. Starship lui-même devrait effectuer ses premiers vols orbitaux avec des passagers privés en 2025, stimulant ainsi le tourisme spatial tout en fournissant des données sur les effets des vols spatiaux sur le corps humain. L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus intégrée aux sondes spatiales pour permettre une prise de décision autonome et accroître l’efficacité des missions, en particulier lors de longs délais de communication vers des planètes lointaines. Les progrès des systèmes de propulsion, tels que la propulsion ionique ou nucléaire, pourraient réduire considérablement les temps de trajet vers les planètes extérieures, tandis que les technologies de communication améliorées permettent un transfert de données quasi instantané depuis l’espace lointain.

En résumé, l’exploration du système solaire fait face à un avenir passionnant dans lequel les collaborations internationales, les innovations technologiques et les nouvelles missions élargiront considérablement notre compréhension des planètes et de leurs lunes. De la Lune à Mars en passant par les mondes glacés du système solaire externe, ces projets visent à répondre à des questions fondamentales sur la formation, l'évolution et l'habitabilité potentielle de ces corps célestes. Dans le même temps, les développements du tourisme spatial et de la technologie ouvrent la porte à une participation humaine plus large à l’exploration du cosmos, repoussant toujours les limites de ce qui est possible.

Sources

- https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Was_ist_unser_Sonnensystem_und_wie_ist_es_entstanden.html

- https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensystem

- https://en.wikipedia.org/wiki/Sonne_(Rammstein_song)

- http://www.franz-ploetz.de/planetenweg/sonne/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Merkur

- https://merkur-razors.com/?lang=en

- https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte

- https://studyflix.de/chemie/luftdichte-3009

- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erde

- https://miro.com/blog/entity-relationship-diagram/

- https://www.yahoo.com/entertainment/articles/amas-2025-see-complete-american-001523286.html?fr=sycsrp_catchall

- https://www.yahoo.com/entertainment/articles/american-music-awards-winners-list-002252187.html?fr=sycsrp_catchall

- https://www.britannica.com/place/Jupiter-planet

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atmosphere

- https://www.saturn.de/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_(Rechnernetz)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus

- https://solarstory.net/planets/uranus

- https://weather.com/de-DE/wissen/wetterphaenomene/news/2025-01-22-sturme-darum-ist-die-atmosphare-gerade-so-explosiv

- https://www.eskp.de/grundlagen/naturgefahren/stuerme-935340/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinplanet

- https://www.ardalpha.de/wissen/weltall/astronomie/sterngucker/planeten-sonnensystem-innere-aeussere-umlaufbahnen-kometen-100.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Comet

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet

- https://dirobots.com/de/weltraummissionen-2025/

- https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/raumfahrt-2024-100.html

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto