النظام الشمسي الرائع: الكواكب والمذنبات والمهام بالتفصيل!

استكشف النظام الشمسي: من الشمس إلى جميع الكواكب إلى المذنبات والمهام المستقبلية في هذه الرسالة الشاملة.

النظام الشمسي الرائع: الكواكب والمذنبات والمهام بالتفصيل!

نظامنا الشمسي عبارة عن بنية كونية رائعة أثارت فضول البشرية لآلاف السنين. وتتكون من الشمس، وهو نجم متوسط الحجم في مركزها، ومجموعة متنوعة من الأجرام السماوية الموجودة في مدارها - بما في ذلك الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات. يقدم هذا النظام، الذي تشكل منذ حوالي 4.6 مليار سنة من سحابة ضخمة من الغاز والغبار، رؤى حول تكوين وتطور عوالم تبدو مألوفة وغريبة. إن استكشاف النظام الشمسي لم يوسع فهمنا للفضاء فحسب، بل أثار أيضًا أسئلة أساسية حول أصول الحياة ومستقبل البشرية. تقدم هذه المقالة نظرة شاملة عن البنية والمكونات المتنوعة لوطننا الكوني، مع تسليط الضوء على الخصائص الفريدة لكل جرم سماوي والمعرفة العلمية التي يقدمها لنا.

مقدمة عن النظام الشمسي

نظامنا الشمسي هو نظام كوكبي معقد وديناميكي تقع فيه الأرض. ويتكون من الشمس، وهو نجم متوسط الحجم يشكل حوالي 99.86% من إجمالي كتلة النظام، بالإضافة إلى ثمانية كواكب وأقمارها الطبيعية (الأقمار) والكواكب القزمة والكويكبات والمذنبات والنيازك. والكواكب بالترتيب من الشمس هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. بلوتو، الذي تم تصنيفه على أنه الكوكب التاسع، يعتبر كوكبًا قزمًا منذ عام 2006 ويقع في حزام كويبر، وهي منطقة تقع خلف نبتون تحتوي على كواكب قزمة أخرى مثل إيريس وهوميا وماكيماكي. وتقع الشمس في ذراع الجبار في مجرة درب التبانة، على بعد حوالي 27000 سنة ضوئية من مركز المجرة، بينما يبعد أقرب نجم إلى الشمس، بروكسيما سنتوري، حوالي 4.22 سنة ضوئية. يتم تحديد الحدود الخارجية للنظام الشمسي بواسطة سحابة أورت الافتراضية، والتي يمكن أن تمتد إلى مسافة تصل إلى 1.5 سنة ضوئية من الشمس، كما ورد في الأوصاف التفصيلية حول ويكيبيديا وأوضح.

وتتحرك الكواكب في قرص مسطح تقريبًا حول الشمس، ويبلغ أقصى ميل مداري لها حوالي 7 درجات. الكواكب الداخلية - عطارد والزهرة والأرض والمريخ - هي كواكب صخرية، بينما الكواكب الخارجية - المشتري وزحل وأورانوس ونبتون - تُعرف بالعمالقة الغازية والجليدية. كل كوكب له أقماره الخاصة، فالأرض لها قمر واحد (القمر)، والمريخ له قمران (فوبوس وديموس)، والمشتري له أربعة أقمار كبيرة (آيو، أوروبا، جانيميد، كاليستو) وزحل لديه أيضًا العديد من الأقمار، بما في ذلك تيتان. بين المريخ والمشتري يقع حزام الكويكبات، وهي منطقة بها عدد لا يحصى من الكواكب الصغيرة أو الكويكبات، وأكبرها سيريس. تدور هذه القطع من الصخور والمعادن حول الشمس في مدارات منتظمة، لكنها يمكن أن تتصادم، مما يؤدي إلى إنشاء حطام ينتقل عبر النظام الشمسي. تقترب بعض هذه الشظايا من الأرض وتسقط على شكل نيازك، وغالبًا ما تصبح مرئية على شكل شهب عند دخولها الغلاف الجوي.

معظم النيازك صغيرة وتحترق تمامًا في الغلاف الجوي، لكن العينات الأكبر حجمًا تصل إلى الأرض ويمكن أن تسبب تأثيرات كبيرة. حدث أكبر ارتطام نيزك معروف منذ حوالي 65 مليون سنة، عندما ترك جسم عرضه عدة كيلومترات حفرة يبلغ قطرها 180 كيلومترًا. وتسبب هذا الاصطدام في حجب الشمس لقرون من خلال نفخ الغبار، مما أدى إلى انقراض العديد من النباتات والحيوانات، بما في ذلك الديناصورات. ولحسن الحظ، فإن مثل هذه التأثيرات الكبيرة نادرة، وتسمح التلسكوبات الحديثة بالكشف المبكر عن الأجسام التي يحتمل أن تكون خطرة. وبالإضافة إلى الكويكبات والنيازك، هناك أيضًا مذنبات، تسمى غالبًا "كرات الثلج القذرة"، وهي مكونة من الجليد والغبار وتأتي من المناطق الخارجية للنظام الشمسي. وعندما تقترب من الشمس تذوب وتشكل غلافًا بخاريًا، فتنفخه الرياح الشمسية لتشكل ذيلًا مميزًا يختفي مرة أخرى عندما يبتعد عن الشمس مدرسة الكوكب تم وصفه.

يعود تاريخ تكوين النظام الشمسي إلى حوالي 4.5682 مليار سنة، ويتم تفسيره من خلال الفرضية السديمية الكانطية. ينص هذا على أن النظام الشمسي تشكل من سحابة ضخمة دوارة من الغاز والغبار التي انكمشت تحت تأثير جاذبيتها. تشكلت الشمس في مركز هذه السحابة، بينما تشكلت الكواكب في القرص الكوكبي الأولي المحيط بها من خلال تخثر الكواكب المصغرة - جزيئات صغيرة من الصخور والغبار. المناطق الداخلية من القرص، حيث كانت درجات الحرارة أعلى، فضلت تشكيل الكواكب الصخرية، بينما تشكلت عمالقة الغاز والجليد في المناطق الخارجية الأكثر برودة. تتعلق الأسئلة المفتوحة حول تكوين الكواكب، من بين أمور أخرى، بتوزيع الزخم الزاوي وميل المستوى الاستوائي للشمس بالنسبة إلى المستوى المداري للكواكب. توضح هذه العمليات الديناميكيات المعقدة التي أدت إلى إنشاء نظام يتضمن هياكل منظمة وعناصر فوضوية مثل الكويكبات والمذنبات.

باختصار، يعد النظام الشمسي مثالًا مثيرًا للإعجاب على تنوع وديناميكية الهياكل الكونية. من الشمس المهيمنة إلى الكواكب والأقمار المختلفة إلى عدد لا يحصى من الأجسام الصغيرة مثل الكويكبات والمذنبات، فهي تقدم ثروة من الظواهر التي ظل العلماء يدرسونها لعدة قرون. يوضح تاريخ تكوين النظام كيف يمكن لبنية منظمة، إن لم تكن ثابتة، أن تنشأ من سحابة فوضوية، والتي لا تزال تتطور حتى اليوم من خلال الاصطدامات والاضطرابات المدارية وغيرها من العمليات.

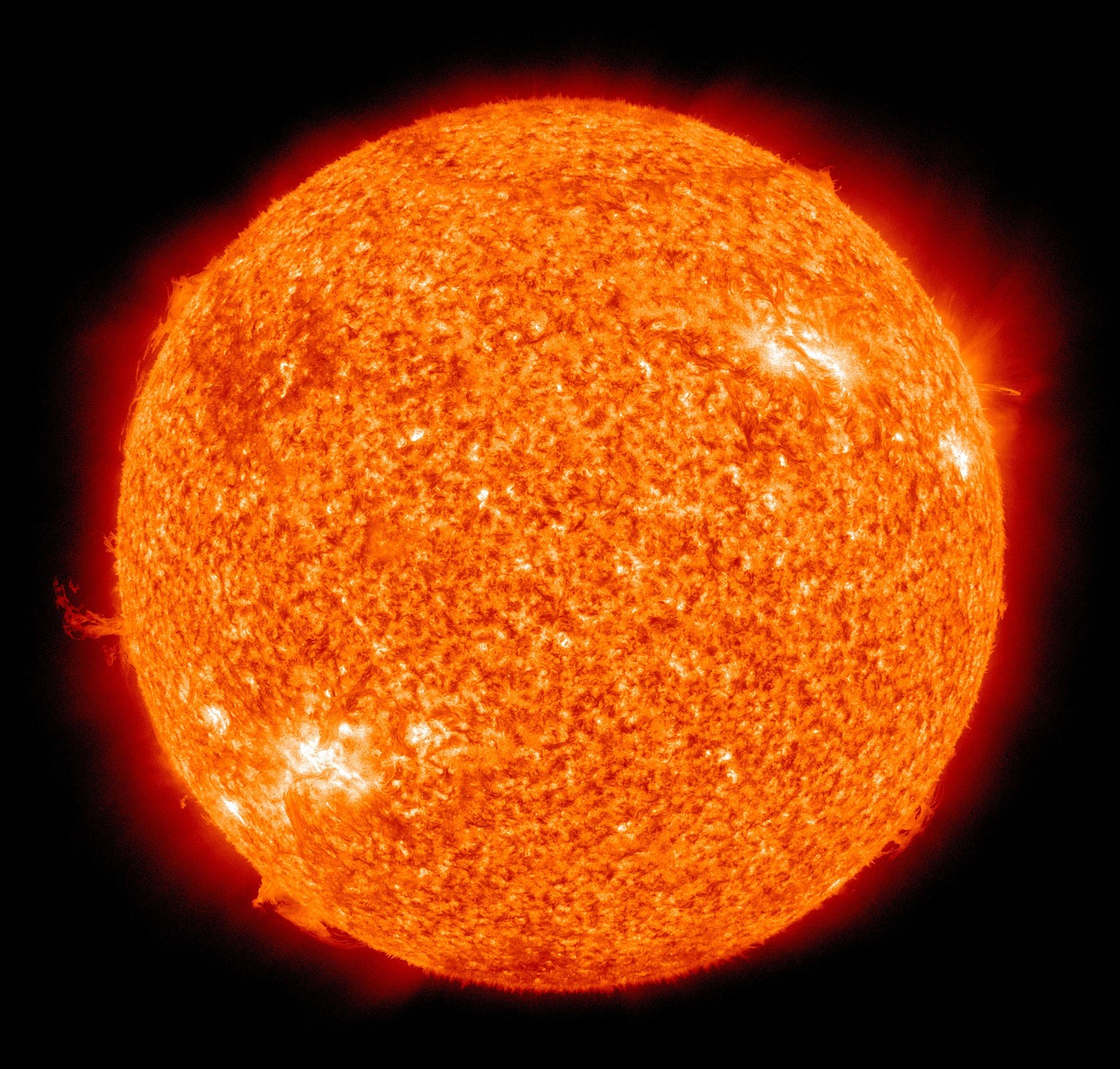

الشمس

الشمس، النجم المركزي في نظامنا الشمسي، هي نجم متوسط الحجم من الفئة الطيفية G2V، ويمثل حوالي 99.86% من إجمالي كتلة النظام. يقع في ذراع أوريون لمجرة درب التبانة، على بعد حوالي 27000 سنة ضوئية من مركز المجرة، وهو المحرك الذي يحرك الحياة على الأرض وديناميكيات الكواكب. يبلغ قطره حوالي 1.39 مليون كيلومتر، وهو متواضع إلى حد ما مقارنة بالنجوم الأخرى في الكون - فهناك نجوم مثل VY Canis Majoris، وهي أكبر بمليار مرة، أو V766 Centaurii، الذي يبلغ قطره 1300 مرة أكبر من قطر الشمس، كما هو موضح في الصورة. فرانز بلوتز.دي تم وصفه. ومع ذلك، فإن للشمس أهمية لا تضاهى بالنسبة لنظامنا الشمسي، فهي مصدر الطاقة لجميع العمليات التي تحدث على الكوكب تقريبًا.

تتكون الشمس بشكل أساسي من الهيدروجين (حوالي 73.5%) والهيليوم (حوالي 24.9%)، مع آثار لعناصر أثقل. وينقسم الجزء الداخلي منها إلى عدة طبقات: النواة، ومنطقة الإشعاع، ومنطقة الحمل الحراري، والطبقات الخارجية مثل الغلاف الضوئي، والكروموسفير، والإكليل. وفي القلب، حيث تصل درجات الحرارة إلى حوالي 15 مليون درجة مئوية، يتم توليد الطاقة من خلال الاندماج النووي. تندمج نوى الهيدروجين لتشكل الهيليوم، وتطلق كميات هائلة من الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي، وخاصة الضوء المرئي والحرارة. هذه العملية، التي أصبحت ممكنة بفضل الجاذبية الهائلة للشمس، لا تدعم الحياة على الأرض فحسب، بل تؤثر أيضًا على الظروف الفيزيائية لجميع الكواكب في النظام الشمسي.

تصل طاقة الشمس إلى الكواكب على شكل إشعاع شمسي، وتتناقص شدته مع المسافة. بالنسبة للكواكب الصخرية الداخلية مثل عطارد والزهرة والأرض والمريخ، يعد الإشعاع الشمسي أمرًا بالغ الأهمية لدرجات حرارة السطح والظروف المناخية. يعاني عطارد، الكوكب الأقرب إلى الشمس، من تقلبات شديدة في درجات الحرارة بسبب الإشعاع الشديد ونقص الغلاف الجوي، بينما يخلق الغلاف الجوي الكثيف لكوكب الزهرة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تسخن السطح إلى أكثر من 460 درجة مئوية. على الأرض، توفر الطاقة الشمسية التوازن الذي يتيح الحياة من خلال تشغيل دورة المياه وتعزيز عملية التمثيل الضوئي في النباتات. وحتى الكواكب الغازية العملاقة الخارجية مثل المشتري وزحل، البعيدة عن الشمس، تتأثر بالإشعاع الشمسي، حتى لو كان لديها أيضًا مصادر حرارة داخلية.

بالإضافة إلى الإشعاع، تمارس الشمس تأثيرًا مهيمنًا على مدارات الكواكب من خلال جاذبيتها. فهو يحمل الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات في مداراتها ويحدد بنية النظام الشمسي كقرص مسطح تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الرياح الشمسية - وهي تيار من الجسيمات المشحونة المنبعثة من هالة الشمس - على المجالات المغناطيسية للكواكب والأغلفة الجوية. على الأرض، يحمي المجال المغناطيسي من التأثيرات الضارة للرياح الشمسية، بينما على كواكب مثل المريخ، التي لا تمتلك مجالًا مغناطيسيًا قويًا، أدى ذلك إلى تآكل الغلاف الجوي. يمكن لظواهر مثل البقع الشمسية والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية أن تؤدي أيضًا إلى حدوث عواصف مغنطيسية أرضية على الأرض، مما يؤثر على أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية.

يبلغ عمر الشمس حوالي 4.6 مليار سنة، وهي في ما يسمى بمرحلة التسلسل الرئيسي لدورة حياتها، حيث تقوم بدمج الهيدروجين في الهيليوم. وفي غضون حوالي 5 مليارات سنة، سيكون قد استنفد مخزونه الأساسي من الهيدروجين وسيتوسع ليصبح عملاقًا أحمر، ومن المحتمل أن يبتلع الكواكب الداخلية، بما في ذلك الأرض. وبعد ذلك سوف يتخلص من طبقاته الخارجية ويبقى كقزم أبيض. بالمقارنة مع النجوم الأكثر ضخامة والتي يمكن أن تنفجر على شكل مستعرات عظمى وتشكل ثقوبًا سوداء، فإن الشمس سيكون لها نهاية هادئة نسبيًا. ومع ذلك، فإن المقارنة مع النجوم الأخرى تظهر مدى تنوع المسارات التطورية في الكون - فبينما شمسنا مستقرة وواهبة للحياة، يمكن لنجوم أخرى أكبر بكثير أن تنتهي بانفجارات كارثية.

باختصار، الشمس ليست فقط مركز الطاقة والجاذبية لنظامنا الشمسي، ولكنها أيضًا مفتاح لفهم العمليات النجمية. خصائصها، من الاندماج النووي إلى الرياح الشمسية، تشكل الظروف على الكواكب وتؤثر على تاريخها التطوري. وبالتالي فإن دراسة الشمس توفر رؤى ليس فقط حول ماضي نظامنا ومستقبله، ولكن أيضًا حول عمل النجوم في جميع أنحاء الكون.

الزئبق

عطارد، الكوكب الأعمق في نظامنا الشمسي، هو كائن رائع لأبحاث الكواكب. مع متوسط مسافة حوالي 58 مليون كيلومتر من الشمس، فهو أقرب كوكب إلى الشمس ويستغرق حوالي 88 يومًا فقط لإكمال مداره - وهي أقصر فترة مدارية بين جميع الكواكب. كما أن عطارد هو أصغر كوكب في النظام الشمسي، حيث يبلغ قطره حوالي 4880 كيلومترا، مما يجعله أكبر قليلا من قمر الأرض. إن قربه من الشمس والظروف القاسية الناتجة عنه يجعله كائنًا دراسيًا فريدًا يخبرنا بالكثير عن تكوين وتطور الكواكب الصخرية. يمكن العثور على نظرة عامة مفصلة عن خصائص ميركوري على الموقع ويكيبيديا ، حيث يتم أيضًا إلقاء الضوء على الخلفيات التاريخية والعلمية، على الرغم من أنها تظل هنا مقتصرة على سياق الكواكب.

من الناحية الجيولوجية، عطارد كوكب شديد الوعورة ومليء بالفوهات، ويشبه سطحه سطح قمر الأرض. يتكون السطح بشكل أساسي من صخور السيليكات ومليء بالعديد من الحفر النيزكية، مما يشير إلى تاريخ طويل من تأثيرات النيزك. واحدة من السمات الجيولوجية الأكثر لفتًا للانتباه هي حوض كالوريس، وهو حفرة تصادمية ضخمة يبلغ قطرها حوالي 1550 كيلومترًا، نشأت نتيجة اصطدام هائل منذ مليارات السنين. وهذه الحفرة كبيرة جدًا لدرجة أنها تسببت في حدوث اضطرابات جيولوجية تُعرف باسم "التضاريس الفوضوية" على الجانب الآخر من الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر عطارد ما يسمى بـ "شقوق الانكماش" أو "المنحدرات المفصصة"، والتي تشير إلى أن الكوكب قد برد وانكمش طوال تاريخه، مما تسبب في تشقق القشرة. تشير هذه الميزات إلى نشاط تكتوني سابق، على الرغم من أن عطارد غير نشط جيولوجيًا اليوم.

الغلاف الجوي لعطارد، أو بالأحرى الغلاف الخارجي، رقيق للغاية ويتكون بشكل أساسي من كميات ضئيلة من الأكسجين والصوديوم والهيدروجين والهيليوم والبوتاسيوم. هذا الغلاف الخارجي متناثر للغاية لدرجة أنه من الصعب أن نطلق عليه اسم الغلاف الجوي بالمعنى الكلاسيكي؛ وهو ناتج عن الرياح الشمسية التي تزيح الجزيئات من سطح الكوكب، وكذلك بسبب النشاط البركاني في الماضي. بسبب هذا الغلاف الخارجي الرقيق، لا توجد حماية كبيرة من الإشعاع الشمسي أو تقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى الظروف القاسية على السطح. على عكس الأرض، حيث يقوم الغلاف الجوي بتخزين الحرارة وتوزيعها، ليس لدى عطارد أي وسيلة لموازنة درجات الحرارة، مما يجعل سطحه مكانًا للتناقضات.

درجات الحرارة على عطارد هي من بين الأكثر تطرفا في النظام الشمسي. وبسبب قربه من الشمس ودورانه البطيء - حيث يستمر يوم عطارد حوالي 59 يومًا أرضيًا - ترتفع درجة حرارة الجانب المواجه للشمس إلى 427 درجة مئوية، وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص. ومع ذلك، على الجانب البعيد أو في الحفر المظللة بشكل دائم في القطبين، تنخفض درجات الحرارة إلى -183 درجة مئوية. لا ترجع هذه التقلبات الشديدة إلى عدم وجود غلاف جوي فحسب، بل أيضًا إلى الميل المحوري المنخفض لعطارد، والذي نادرًا ما يتسبب في حدوث فصول. ومن المثير للاهتمام أن المسابر الفضائية مثل مسنجر وجدت أدلة على أن الجليد المائي قد يكون موجودًا في الحفر الغامضة في القطبين، والتي جلبتها هناك بسبب اصطدامات المذنبات وتم الحفاظ عليها بسبب نقص الإشعاع الشمسي.

وتمتد خصائص عطارد غير العادية أيضًا إلى مجاله المغناطيسي، وهو ضعيف ولكنه لا يزال موجودًا، وهو لغز نظرًا لأن حجم الكوكب وتبريده يعني أنه لا ينبغي أن يكون له تأثير دينامو نشط في قلبه. يتفاعل هذا المجال المغناطيسي مع الرياح الشمسية ليشكل غلافًا مغناطيسيًا صغيرًا، لكنه ليس قويًا بما يكفي لحماية السطح تمامًا من الجسيمات المشحونة. تقدمت دراسة عطارد بشكل كبير من خلال بعثات مثل مارينر 10 في السبعينيات وميسنجر (2004-2015)، والتي قدمت خرائط مفصلة لسطحه وبيانات عن تكوينه. تهدف مهمة BepiColombo الحالية، وهي عبارة عن تعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وجاكسا، إلى تقديم مزيد من الأفكار حول أسرار هذا الكوكب.

باختصار، عطارد هو كوكب من الظواهر المتطرفة، حيث تجعل خصائصه الجيولوجية وغلافه الخارجي الرقيق وتقلبات درجات الحرارة الشديدة منه موضوعًا فريدًا للدراسة. يوفر قربه من الشمس والظروف الناتجة عنه معلومات قيمة حول العمليات التي شكلت الكواكب الصخرية في التاريخ المبكر للنظام الشمسي. على الرغم من صغر حجمه وعدم أهميته الواضحة مقارنة بالعمالقة الغازية، يظل عطارد مفتاحًا لفهم ديناميكيات وتطور موطننا الكوني.

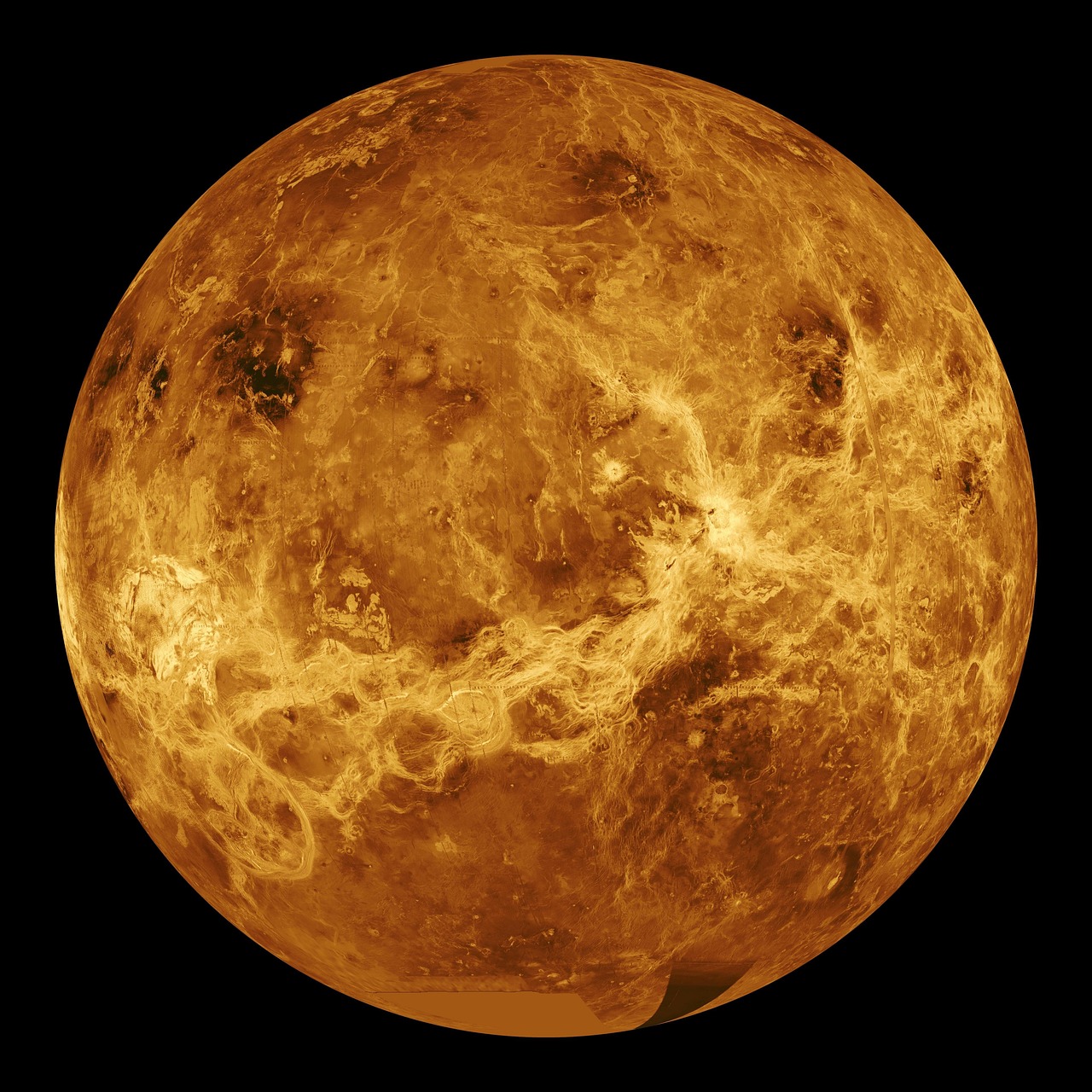

فينوس

كوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا باسم "الكوكب الشقيق" للأرض، هو ثاني كوكب أعمق في نظامنا الشمسي ويشبه الأرض بشكل مدهش في العديد من النواحي، ولكنه مختلف تمامًا أيضًا. ويبلغ عرضه حوالي 12104 كيلومترًا، وهو أصغر قليلاً من الأرض وله كتلة وكثافة مماثلة، مما يشير إلى تكوين داخلي مماثل للصخور والمعادن. يدور حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ 108 مليون كيلومتر ويستغرق حوالي 225 يومًا أرضيًا للقيام بذلك. ولكن في حين أن الأرض كوكب مزدهر وصديق للحياة، فإن كوكب الزهرة يتمتع بظروف تجعله واحدًا من أكثر الأماكن قسوة في النظام الشمسي. يوفر غلافها الجوي الكثيف وظروف سطحها القاسية رؤى رائعة حول العمليات الكوكبية التي يمكن أن تحدث في شكل متطرف على الأرض.

يعد الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من أبرز سمات هذا الكوكب. ويتكون من حوالي 96.5% من ثاني أكسيد الكربون، مع آثار من النيتروجين والغازات الأخرى، وهو كثيف بشكل لا يصدق - يبلغ ضغط الهواء على السطح حوالي 92 ضعف الضغط عند مستوى سطح البحر على الأرض، مقارنة بالضغط على عمق حوالي 900 متر في المحيط. هذه الكثافة الشديدة للغلاف الجوي، بالإضافة إلى التركيزات العالية من الغازات الدفيئة، تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الجامحة التي ترفع درجات حرارة السطح إلى متوسط 462 درجة مئوية - وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص. تتناقص كثافة الغلاف الجوي مع الارتفاع، على غرار كثافة الغلاف الجوي على الأرض، حيث ينخفض الضغط الجوي إلى النصف لكل 5500 متر من الارتفاع ويكيبيديا تم وصفه. ولكن حتى في المستويات الأعلى، يظل الغلاف الجوي لكوكب الزهرة غير قابل للاختراق ومليء بسحب كثيفة من حمض الكبريتيك التي تعكس ضوء الشمس، مما يجعل الكوكب أحد ألمع الأجسام في سماء الليل.

الظروف السطحية على كوكب الزهرة معادية للغاية بسبب هذا الغلاف الجوي. تمنع السحب الكثيفة أكثر من جزء من ضوء الشمس من الوصول إلى السطح، كما أن ظاهرة الاحتباس الحراري توزع الحرارة بالتساوي، لذلك لا يوجد فرق كبير في درجة الحرارة بين النهار والليل أو بين خط الاستواء والقطبين. ويتكون السطح نفسه، الذي تم رسمه بواسطة قياسات رادارية من مجسات فضائية مثل ماجلان، بشكل أساسي من سهول بركانية تغطي حوالي 80٪ من الكوكب. هناك أدلة على نشاط بركاني سابق وربما لا يزال نشطًا، مع براكين درعية عملاقة مثل ماعت مونس وتدفقات الحمم البركانية واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع كوكب الزهرة بسمات تكتونية، مثل الشقوق والجبال المطوية، مما يدل على العمليات الجيولوجية، ولكنها لا يمكن مقارنتها بحركة الصفائح على الأرض. تجعل الظروف القاسية من الصعب تشغيل المجسات على السطح لفترات طويلة من الزمن، إذ لم تصمد بعثات فينيرا السوفيتية في السبعينيات والثمانينيات إلا لساعات قليلة قبل أن تستسلم للحرارة والضغط.

على الرغم من الظروف القاسية، هناك أوجه تشابه بين كوكب الزهرة والأرض تذهل العلماء. ولكلا الكوكبين نفس الحجم والكتلة والتركيب، مما يشير إلى أنهما تشكلا في ظل ظروف مماثلة في النظام الشمسي المبكر. ويُعتقد أن كوكب الزهرة ربما كان يحتوي على محيطات من الماء السائل في تاريخه المبكر، على غرار الأرض، قبل أن يخرج تأثير الاحتباس الحراري عن السيطرة ويتبخر الماء. هذه الفرضية تجعل من كوكب الزهرة حكاية تحذيرية حول العواقب المحتملة لتغير المناخ غير المنضبط على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يدور كوكب الزهرة للخلف مقارنة بمعظم الكواكب الأخرى، مما يعني أن الشمس تشرق في الغرب وتغرب في الشرق - وهي ظاهرة ربما تكون ناجمة عن تأثير هائل أو تفاعلات الجاذبية في تاريخها. ويستمر يوم الزهرة أيضًا حوالي 243 يومًا أرضيًا، أي أطول من سنة الزهرة، مما يجعل دورانه هو الأبطأ في النظام الشمسي.

لقد وفر استكشاف كوكب الزهرة بيانات قيمة في العقود الأخيرة، ولكن لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة. وتهدف مهمات مثل تلك التي تقوم بها وكالة ناسا (VERITAS) ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) (EnVision)، المقرر إطلاقها في السنوات القادمة، إلى فهم العمليات الجيولوجية وديناميكيات الغلاف الجوي بشكل أفضل. ومن المثير للاهتمام بشكل خاص مسألة ما إذا كانت الحياة الميكروبية قد توجد في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا - وهي فرضية يغذيها اكتشاف الفوسفين عام 2020، وهو مؤشر حيوي محتمل، على الرغم من أن هذه النتائج مثيرة للجدل. لذلك يظل كوكب الزهرة كوكبًا من الأضداد: من ناحية يشبه إلى حد كبير الأرض، ومن ناحية أخرى، مكان يوضح مدى ضآلة الفرق بين كوكب صديق للحياة وكوكب معادي للحياة.

أرض

الأرض، الكوكب الثالث من الشمس والموطن الوحيد المعروف في النظام الشمسي، هي جرم سماوي فريد يتميز بخصائصه الجيولوجية والجوية والبيولوجية. ويبلغ قطره أكثر من 12700 كيلومتر، وهو خامس أكبر كوكب والأكثر كثافة في النظام الشمسي. يدور حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 149.6 مليون كيلومتر (وحدة فلكية واحدة) ويستغرق حوالي 365256 يومًا للقيام بذلك. ترجع تسمية الأرض، التي يشار إليها غالبًا باسم "الكوكب الأزرق"، إلى نسبة المياه العالية التي تغطي حوالي 70.7% من سطحها. يمكن الاطلاع على لمحة شاملة عن الخصائص الفيزيائية والجيولوجية للأرض في ويكيبيديا ، حيث تتوفر البيانات التفصيلية والسياق التاريخي.

من الناحية الجيولوجية، الأرض كوكب ديناميكي ذو بنية داخلية معقدة تنقسم إلى النواة والوشاح والقشرة. يتكون نواة الأرض من جزء داخلي صلب وجزء خارجي سائل، ويتكونان بشكل رئيسي من الحديد والنيكل، ويستخدم تأثير الدينامو الجغرافي لتكوين المجال المغناطيسي للأرض، الذي يحميها من الرياح الشمسية الضارة. يتكون وشاح الأرض، الذي يشكل معظم حجم الكوكب، من صخور ساخنة ولزجة تشكل الأساس لحركة الصفائح التكتونية. وتنقسم القشرة الأرضية، التي يتراوح سمكها بين 50 و100 كيلومتر، إلى صفائح قارية ومحيطية، تؤدي حركتها إلى حدوث البراكين والزلازل وتكوين الجبال. تغطي المحيطات حوالي ثلثي سطح الأرض، حيث تقع أعمق نقطة في خندق ماريانا (عمق فيتياس، 11.034 مترًا تحت مستوى سطح البحر)، بينما تشمل مساحة اليابسة سبع قارات، وتشكل حوالي 29.3% من المساحة الإجمالية.

الغلاف الجوي للأرض عبارة عن غلاف غازي يدعم الحياة، ويتكون من حوالي 78% نيتروجين، و21% أكسجين، و1% غازات خاملة، بالإضافة إلى آثار غازات أخرى. فهو يحمي السطح من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال طبقة الأوزون وينظم درجة الحرارة من خلال ظاهرة الاحتباس الحراري الطبيعية، مما يعني أن متوسط درجة حرارة الأرض يبلغ حوالي 15 درجة مئوية - على الرغم من أن النطاق يتراوح من -89 درجة مئوية إلى +57 درجة مئوية. يسمح الغلاف الجوي أيضًا بتكوين السحب والأمطار، مما يحرك دورة المياه. على عكس الكواكب الأخرى في النظام الشمسي، فإن الأرض هي الجسم السماوي الوحيد المعروف الذي يحتوي على ماء سائل على سطحه، وهو عامل حاسم في تطور الحياة والحفاظ عليها. يؤدي ميله المحوري البالغ حوالي 23.44 درجة إلى ظهور الفصول، بينما يقوم القمر، وهو تابعه الطبيعي، بتثبيت محور الأرض ويسبب المد والجزر.

يعد التنوع البيولوجي للأرض سمة بارزة أخرى تميزها عن جميع الأجرام السماوية المعروفة الأخرى. توجد الحياة في كل بيئة يمكن تخيلها تقريبًا، بدءًا من أعمق قاع المحيطات وحتى الصحارى وأعلى القمم. أقدم دليل على وجود الحياة يأتي من الحفريات التي يبلغ عمرها حوالي 3.5 إلى 3.8 مليار سنة، مما يشير إلى أن الكائنات الحية الدقيقة البسيطة نشأت في بيئة مبكرة غنية بالمياه. واليوم، يشمل التنوع البيولوجي ملايين الأنواع، من الكائنات وحيدة الخلية إلى النباتات إلى الحيوانات المعقدة، التي تتفاعل في شبكة بيئية مضبوطة بدقة. ويرتبط هذا التنوع ارتباطًا وثيقًا بالظروف الجيولوجية والجوية: فتوفر الماء السائل والجو الأكسجيني ونطاق درجات الحرارة المعتدلة يخلق ظروفًا مثالية لتطور الحياة وبقائها.

يبلغ عمر الأرض حوالي 4.6 مليار سنة، وقد تشكلت من السديم الشمسي، وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار تكثفت إلى كوكبيات صغيرة وفي النهاية كواكب بعد تكوين الشمس. في تاريخها المبكر، كانت الأرض مكانًا حارًا وغير مضياف، ويتميز بتأثيرات النيازك المتكررة والنشاط البركاني. ومع تبريد السطح، تشكلت المحيطات، وتطور الغلاف الجوي من تكوين مختزل في الأصل إلى بيئة غنية بالأكسجين، وذلك في المقام الأول من خلال نشاط الكائنات الحية التي تقوم بالتمثيل الضوئي. هذا التطور جعل من الأرض موطنًا فريدًا يتم الحفاظ على استقراره من خلال آليات ردود الفعل المعقدة بين الجيولوجيا والغلاف الجوي والمحيط الحيوي.

باختصار، الأرض كوكب استثنائي يتميز بجيولوجيته الديناميكية، وغلافه الجوي الصديق للحياة، وتنوعه البيولوجي الذي لا مثيل له. إنه ليس منزلنا فحسب، بل إنه أيضًا مختبر طبيعي يقدم لنا نظرة ثاقبة للعمليات التي تجعل الحياة ممكنة. تظل دراسة الأرض - بدءًا من بنيتها الداخلية وحتى أنظمتها البيئية المعقدة - مهمة مركزية للعلم ليس فقط لفهم كوكبنا بشكل أفضل، ولكن أيضًا لتحديد الظروف التي يمكن أن تمكن الحياة في عوالم أخرى.

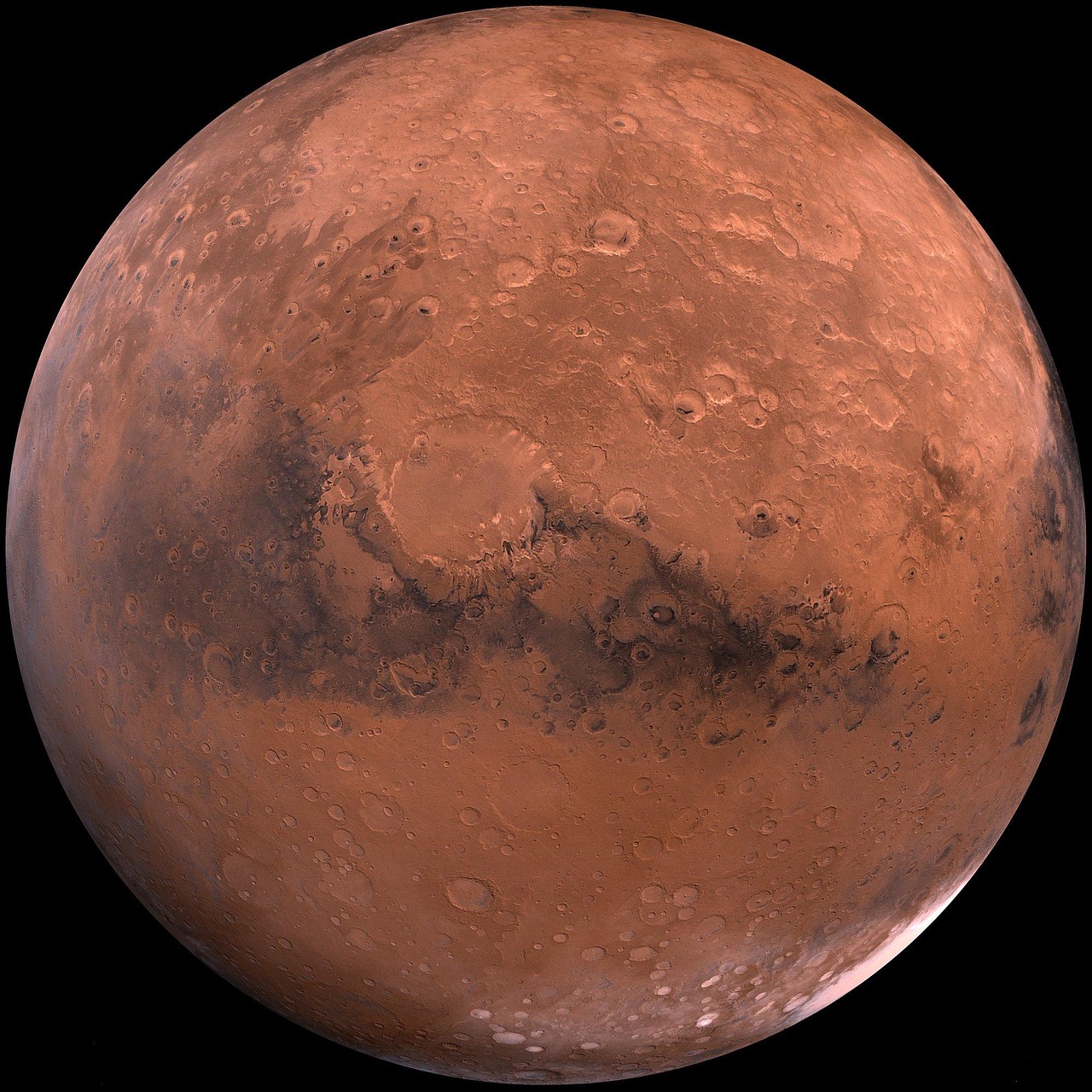

المريخ

المريخ، الذي يشار إليه غالبًا باسم "الكوكب الأحمر"، هو الكوكب الرابع من الشمس وثاني أصغر كوكب في النظام الشمسي. يبلغ قطره حوالي 6792 كيلومترًا، أي نصف حجم الأرض فقط ويدور حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 228 مليون كيلومتر، وهو ما يتوافق مع فترة مدارية تبلغ حوالي 687 يومًا أرضيًا. ويعود الفضل في لونه المحمر المميز إلى أكسيد الحديد (الصدأ) الموجود على سطحه، والذي يلمع في ضوء الشمس. لقد استحوذ المريخ دائمًا على خيال البشرية، لأسباب ليس أقلها احتمالية وجود حياة عليه في يوم من الأيام. وهي اليوم هدف للعديد من البعثات العلمية التي تدرس سطحها ومواردها وآثار الحياة المحتملة. يمكن العثور على نظرة عامة على التطورات الحالية والبيانات التاريخية على منصات مختلفة، ولكن دون أن تكون ذات صلة مباشرة بالمصادر المقدمة مثل جوائز الموسيقى الأمريكية ياهو للترفيه ولهذا السبب يتم التركيز هنا على النتائج العلمية.

سطح المريخ متنوع جيولوجيًا ويظهر آثارًا للماضي الديناميكي. وتتميز بالبراكين الضخمة والأودية العميقة والسهول الواسعة. ويبلغ ارتفاع بركان أوليمبوس مونس، أطول بركان في النظام الشمسي، نحو 22 كيلومترا (14 ميلا)، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع جبل إيفرست. يمتد نظام فاليس مارينريس، وهو نظام وادي ضخم، على مسافة تزيد عن 4000 كيلومتر ويصل عمقه إلى 11 كيلومترًا، مما يجعله واحدًا من أكثر المعالم الجيولوجية إثارة للإعجاب في النظام الشمسي. يحتوي السطح أيضًا على العديد من الحفر النيزكية، مما يشير إلى تاريخ طويل من تأثيرات النيزك، بالإضافة إلى أدلة على عمليات التآكل السابقة بفعل الرياح وربما الماء. ينقسم سطح المريخ إلى نصفين من الكرة الأرضية: نصف الكرة الشمالي في الغالب سهول مسطحة، في حين أن نصف الكرة الجنوبي أعلى وأكثر حفرًا. تشير هذه الاختلافات إلى تطورات جيولوجية مختلفة في تاريخ الكوكب.

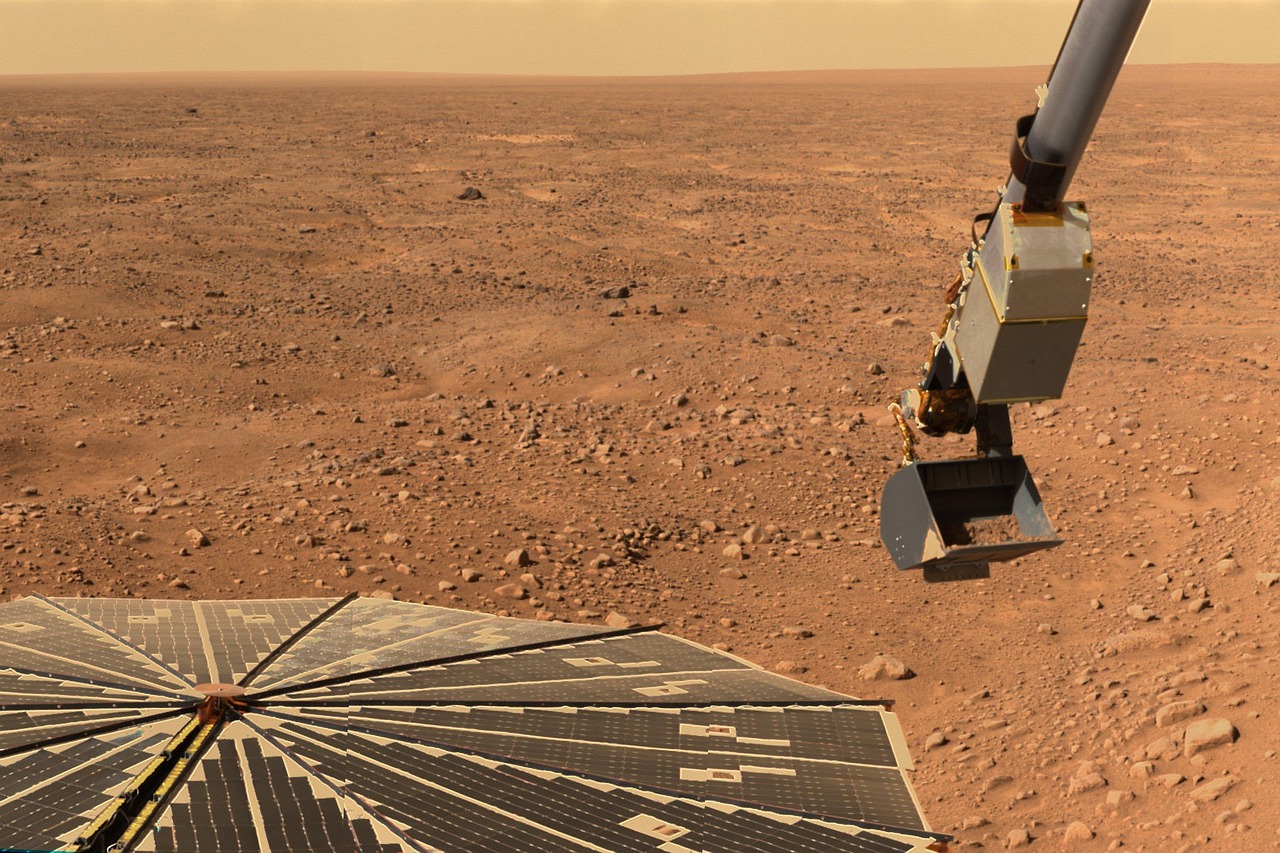

الموضوع الرئيسي لاستكشاف المريخ هو البحث عن الموارد المائية، حيث أن الماء هو مؤشر رئيسي للحياة المحتملة. اليوم، المريخ عبارة عن صحراء باردة وجافة ذات غلاف جوي رقيق يتكون في معظمه من ثاني أكسيد الكربون (95.3٪) وضغط يبلغ حوالي 1٪ فقط من الغلاف الجوي للأرض. ومع ذلك، هناك أدلة دامغة على أن المريخ كان يحتوي على مياه سائلة على السطح في وقت مبكر من تاريخه، منذ حوالي 3.5 إلى 4 مليارات سنة. تم اكتشاف قيعان الأنهار الجافة والدلتا والرواسب المعدنية التي تتشكل فقط في البيئات المائية بواسطة مجسات فضائية مثل Mars Rover Curiosity. هناك كميات كبيرة من الجليد المائي في القمم الجليدية القطبية للمريخ، وهناك أدلة على وجود رواسب جليدية تحت السطح عند خطوط العرض الوسطى. إن اكتشاف المياه الجوفية المجمدة من خلال بعثة فينيكس عام 2008 ورصد الأخاديد الموسمية التي ربما تكونت بسبب المياه المالحة، يثير الآمال في إمكانية الوصول إلى المياه بشكل ما.

يعد البحث عن آثار الحياة على المريخ أحد القوى الدافعة وراء البعثات العديدة إلى الكوكب الأحمر. في حين أن الظروف الحالية - البرودة الشديدة مع درجات حرارة تتراوح بين -140 درجة مئوية و +20 درجة مئوية، وانخفاض ضغط الهواء والإشعاع العالي - تجعل الحياة كما نعرفها غير محتملة، فإن العلماء يركزون على الماضي. من المحتمل أن المريخ كان يتمتع بغلاف جوي أكثر كثافة ومياه سائلة خلال "الفترة النوحية" (منذ حوالي 4.1 إلى 3.7 مليار سنة)، مما قد يدعم الحياة الميكروبية. تقوم المركبات الجوالة مثل بيرسيفيرانس، التي هبطت في جيزيرو كريتر في عام 2021، بجمع عينات من الصخور والتربة التي يتم فحصها بحثًا عن آثار الجزيئات العضوية أو الكائنات الحية الدقيقة الأحفورية. كانت الحفرة التي تعمل فيها شركة بيرسيفيرانس عبارة عن بحيرة، وقد تحتوي الرواسب الموجودة هناك على دليل على وجود حياة سابقة. ومن المتوقع أن تقوم البعثات المستقبلية، مثل بعثة عودة عينات المريخ المخطط لها التابعة لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، بإحضار هذه العينات إلى الأرض لتحليلها باستخدام أدوات متطورة.

يوفر الغلاف الجوي للمريخ حماية قليلة من الإشعاع الشمسي والكوني، مما يؤدي إلى تعقيم السطح ويجعل من الصعب الحفاظ على المواد العضوية. ومع ذلك، هناك نظريات مفادها أن الحياة ربما تكون قد استمرت في الموائل الجوفية المحمية من الإشعاع. ويمكن أن يكون الميثان، الذي تم اكتشافه بشكل متقطع في الغلاف الجوي للمريخ، مؤشرا على نشاط جيولوجي أو بيولوجي، على الرغم من أن المصدر لا يزال غير واضح. تبحث مهمات مثل ExoMars التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بشكل خاص عن البصمات الحيوية في الطبقات العميقة من التربة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المريخ قمرين صغيرين، فوبوس ودييموس، اللذين قد يلتقطان كويكبات ويجذبان أيضًا اهتمامًا علميًا، على الرغم من أنهما أقل صلة بالبحث عن الحياة.

باختصار، المريخ كوكب يبهرنا بتنوعه الجيولوجي، ودليله على وجود مياه قديمة وإمكانية وجود حياة سابقة. إنها ليست مجرد نافذة على تاريخ النظام الشمسي، ولكنها أيضًا أرض اختبار للاستكشاف البشري في المستقبل. ستستمر المهمات الجارية والمخطط لها في تسليط الضوء على ألغاز الكوكب الأحمر وربما تجيب يومًا ما على سؤال ما إذا كان لدينا جيران في النظام الشمسي.

كوكب المشتري

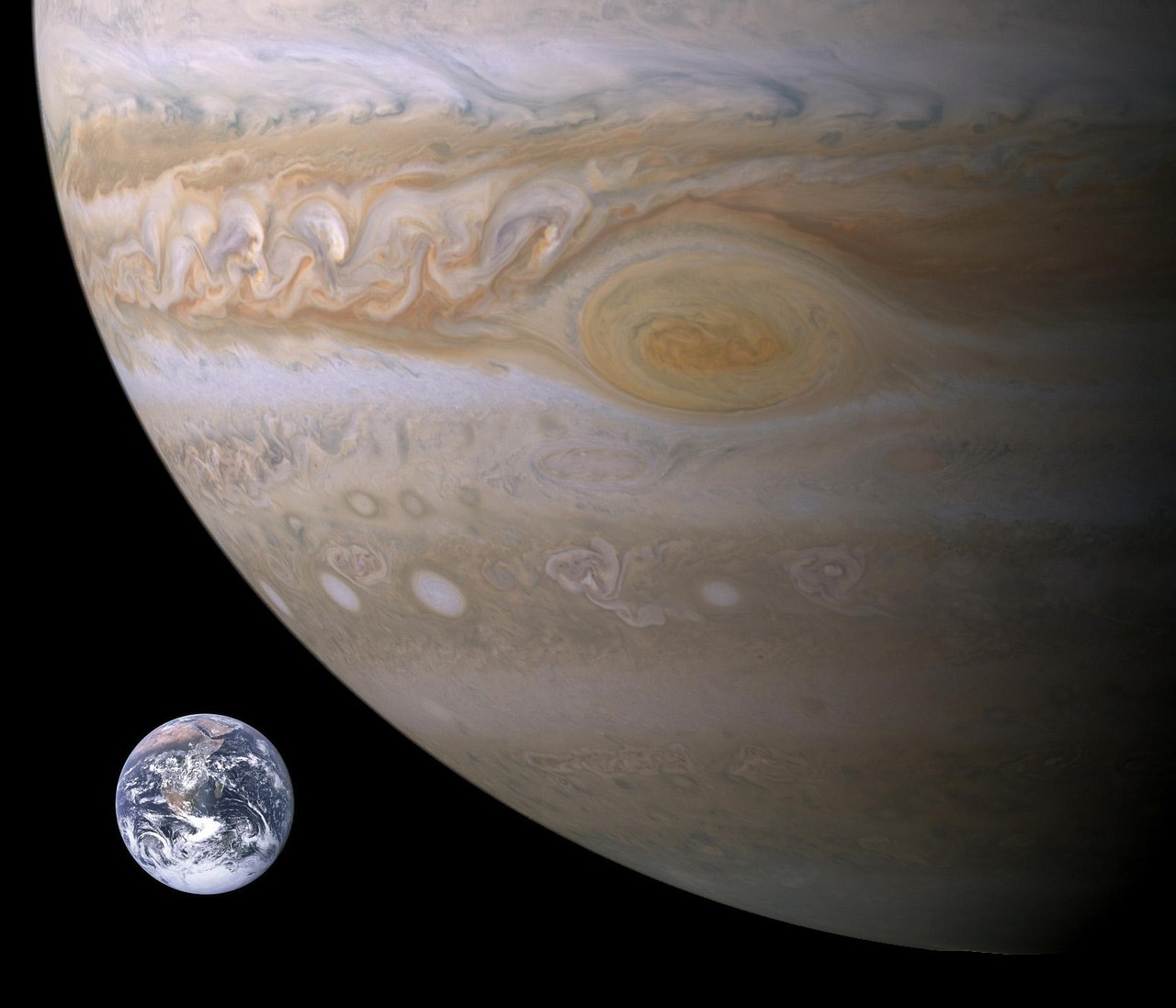

كوكب المشتري، الكوكب الخامس من الشمس، هو أكبر وأضخم كوكب في نظامنا الشمسي، حيث تتجاوز كتلته كتلة جميع الكواكب الأخرى مجتمعة. يبلغ قطره حوالي 139,820 كيلومترًا، أي أكبر من حجم الأرض بأحد عشر مرة، ويدور حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ 778 مليون كيلومتر، وهو ما يتوافق مع فترة مدارية تبلغ حوالي 12 سنة أرضية. ومع ذلك، يدور كوكب المشتري بسرعة كبيرة، بمعدل دورة واحدة كل 10 ساعات، مما يسبب تفلطحًا شديدًا في القطبين. سمي كوكب المشتري على اسم إله السماء والرعد الروماني، وهو أحد ألمع الأجسام في سماء الليل ويمكن رؤيته حتى باستخدام تلسكوب صغير. ويقدم لمحة شاملة عن خصائصه والاكتشافات بريتانيكا ، حيث يمكن العثور على معلومات مفصلة حول هيكلها وأبحاثها.

الغلاف الجوي لكوكب المشتري عبارة عن غلاف ديناميكي معقد يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين (حوالي 90%) والهيليوم (حوالي 10%)، مما يجعله مشابهًا في تركيبه للشمس. إن تركيبة الغاز هذه، جنبًا إلى جنب مع كميات ضئيلة من الميثان والأمونيا وبخار الماء، تعطي الكوكب نطاقاته السحابية الملونة المميزة، والتي تنشأ عن الرياح القوية والاضطرابات في الغلاف الجوي العلوي. يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 360 كم/ساعة ويتم تنظيمها في مناطق (نطاقات أخف) وأحزمة (نطاقات داكنة) موازية لخط الاستواء. داخل الكوكب، حيث الضغط مرتفع للغاية، يوجد الهيدروجين في حالة معدنية سائلة، مما يساهم في المجال المغناطيسي القوي لكوكب المشتري - الأقوى من أي كوكب في النظام الشمسي. يخلق هذا المجال المغناطيسي غلافًا مغناطيسيًا ضخمًا يتعرض لانفجارات راديوية مكثفة ويظهر أكبر من القمر في سماء الأرض. يشع كوكب المشتري أيضًا طاقة أكثر مما يتلقاه من الشمس، مما يشير إلى مصدر حرارة داخلي ناتج عن الانكماش البطيء للكوكب.

إحدى السمات الأكثر شهرة للغلاف الجوي لكوكب المشتري هي البقعة الحمراء العظيمة، وهي عاصفة عملاقة تمت ملاحظتها منذ 400 عام على الأقل. هذه العاصفة المضادة للأعاصير كبيرة جدًا لدرجة أنها يمكن أن تمتد على كوكبين أو ثلاثة من الأرض، ويبلغ قطرها الحالي حوالي 10000 ميل (16000 كيلومتر)، على الرغم من تقلصها في العقود الأخيرة. تقع البقعة الحمراء الكبرى في نصف الكرة الجنوبي وتدور عكس اتجاه عقارب الساعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 270 ميلاً في الساعة (430 كم/ساعة). يمكن أن ينشأ لونه المحمر من التفاعلات الكيميائية لمركبات الأمونيا أو الجزيئات العضوية مع الأشعة فوق البنفسجية، على الرغم من أن السبب الدقيق لم يتم فهمه بالكامل بعد. أظهرت ملاحظات المركبات الفضائية مثل فوييجر وجونو أن العاصفة تمتد عميقًا في الغلاف الجوي، وربما تصل إلى مئات الكيلومترات، مما يوفر نافذة على العمليات الجوية المعقدة للكوكب.

لا يُعرف كوكب المشتري بجسمه الضخم فحسب، بل أيضًا بنظامه الواسع من الأقمار والحلقات. يحتوي الكوكب حاليًا على 92 قمرًا معروفًا، يُطلق على أكبر أربعة منها - آيو، وأوروبا، وجانيميد، وكاليستو - أقمار جاليليو لأن غاليليو جاليلي اكتشفها عام 1610. ويعد جانيميد أكبر قمر في النظام الشمسي، حتى أنه أكبر من كوكب عطارد، وله مجال مغناطيسي خاص به. ومن الناحية الجيولوجية، يعد آيو أكثر الأجرام السماوية نشاطا في النظام الشمسي، حيث تقذف مئات البراكين الكبريت ومواد أخرى. إن أوروبا تثير إعجاب العلماء بشكل خاص لأنه يشتبه في وجود محيط عالمي من الماء السائل تحت طبقتها السميكة من الجليد، مما قد يوفر الظروف الملائمة للحياة. من ناحية أخرى، فإن كاليستو مليء بالفوهات وقد يكون به أيضًا محيط تحت الأرض. هذه الأقمار، بالإضافة إلى النظام الحلقي الخافت والموجود لكوكب المشتري من الغبار والجسيمات الصغيرة، تجعل الكوكب نظامًا شمسيًا مصغرًا داخل نظامنا الشمسي.

حقق استكشاف كوكب المشتري تقدمًا هائلاً من خلال العديد من بعثات المسبار الفضائي. قدمت بعثتا بايونير وفوياجر في السبعينيات أول صور وبيانات تفصيلية، في حين أنزلت مهمة غاليليو (1995-2003) مسبارًا إلى الغلاف الجوي ودارت حول الكوكب لسنوات. لقد ساهمت مهمة جونو، التي وصلت في عام 2016، في تعميق فهمنا للبنية الداخلية لكوكب المشتري، والمجال المغناطيسي، وديناميكيات الغلاف الجوي. أحداث مثل اصطدام المذنب شوميكر-ليفي 9 مع كوكب المشتري في عام 1994 قدمت أيضًا رؤى فريدة حول تكوين الغلاف الجوي وتأثيرات مثل هذه التأثيرات. وقد أظهرت هذه البعثات أن كوكب المشتري ليس مجرد عملاق غازي، بل هو نظام معقد يعلمنا الكثير عن تكوين الكواكب وتطورها.

باختصار، كوكب المشتري هو كوكب عملاق، غلافه الجوي والبقعة الحمراء العظيمة والعديد من أقماره تجعله واحدًا من أكثر الأجسام الرائعة في النظام الشمسي. يشير حجمه وكتلته، بالإضافة إلى حرارته الداخلية ومجاله المغناطيسي القوي، إلى أنه كان من الممكن أن يصبح نجمًا تقريبًا لو كان أكبر قليلاً. إن الاستمرار في استكشاف هذا الكوكب وأقماره، وخاصة أوروبا، قد يقدم يومًا ما إجابات لسؤال الحياة خارج كوكب الأرض ويوسع فهمنا للكون.

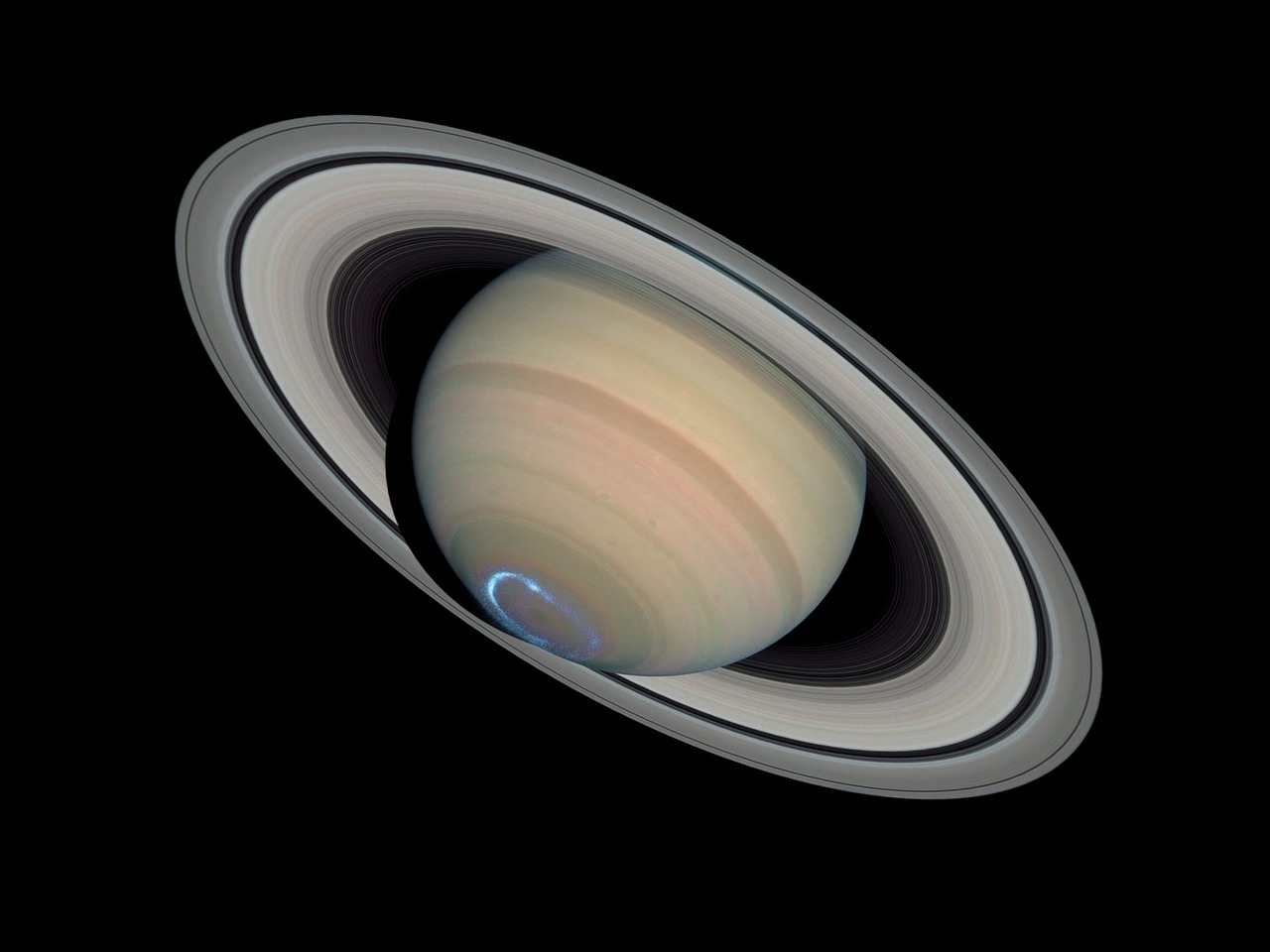

زحل

زحل، الكوكب السادس من الشمس، هو ثاني أكبر كوكب في نظامنا الشمسي ويشتهر بنظامه الحلقي المذهل، مما يجعله أحد الأجرام السماوية الأكثر شهرة. يبلغ قطر زحل حوالي 116,460 كيلومترًا، وهو أكبر بحوالي تسع مرات من الأرض ويدور حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 1.43 مليار كيلومتر، وهو ما يتوافق مع فترة مدارية تبلغ حوالي 29.5 سنة أرضية. مثل كوكب المشتري، زحل هو عملاق غازي يتكون في معظمه من الهيدروجين (حوالي 96%) والهيليوم (حوالي 3%)، بكثافة منخفضة جدًا لدرجة أنه يمكن نظريًا أن يطفو على الماء. يؤدي دورانه السريع - حيث يستمر اليوم حوالي 10.7 ساعة فقط - إلى تسطيح كبير في القطبين. يمكن العثور على نظرة عامة مفصلة عن كوكب زحل وخصائصه على مختلف المنصات العلمية، بينما يمكن العثور على المواقع التجارية مثل Saturn.de ليس لها أي صلة هنا وتعمل فقط كعنصر نائب للارتباط.

الميزة الأبرز لزحل هي بلا شك نظام حلقاته الفريد، والذي يتكون من آلاف الحلقات الفردية المكونة بشكل رئيسي من جزيئات الجليد والصخور والغبار. وتمتد هذه الحلقات لحوالي 282 ألف كيلومتر عرضًا، ولكنها رقيقة بشكل مدهش، وغالبًا ما يتراوح سمكها بين بضعة أمتار فقط وسمك أقصى يبلغ كيلومترًا واحدًا. وهي مقسمة إلى عدة مناطق رئيسية، بما في ذلك الحلقات البارزة A وB وC، بالإضافة إلى الحلقات الخافتة D وE وF وG، والتي تفصل بينها فجوات مثل تقسيم كاسيني. من المحتمل أن تكون الحلقات قد تشكلت نتيجة تدمير واحد أو أكثر من الأقمار التي تمزقت بسبب الاصطدامات أو قوى المد والجزر، أو بسبب المواد التي فشلت في التكثف في القمر. يتأثر الهيكل المعقد للحلقات بتفاعلات الجاذبية مع أقمار زحل، وتشكل ما يسمى بـ "أقمار الراعي" مثل بروميثيوس وباندورا فجوات وأنماط موجية في الحلقات. أظهرت الملاحظات من مهمة كاسيني (2004-2017) أن الحلقات ديناميكية وتتغير بمرور الوقت، وربما تكون حديثة نسبيًا، حيث يبلغ عمرها بضع مئات من ملايين السنين فقط.

الغلاف الجوي لزحل مشابه للمشتري، مع وجود مجموعات ملونة من السحب والعواصف مدفوعة برياح قوية يمكن أن تصل سرعتها إلى 1100 ميل في الساعة (1800 كم / ساعة). إحدى الظواهر البارزة هي العاصفة السداسية في القطب الشمالي لزحل، وهي بنية سحابية سداسية ظلت مستقرة لعقود من الزمن ولم يتم فهم سببها بالكامل بعد. زحل، مثل المشتري، يشع حرارة أكثر مما يتلقاه من الشمس، مما يشير إلى العمليات الداخلية مثل الانكماش البطيء للكوكب. مجاله المغناطيسي، على الرغم من أنه أضعف من مجال كوكب المشتري، لا يزال كبيرا ويؤثر على المنطقة المحيطة به، بما في ذلك حلقاته وأقماره. تتسبب الظروف القاسية داخل الكوكب في تحول الهيدروجين إلى حالة معدنية تشبه كوكب المشتري، مما يساعد على تكوين المجال المغناطيسي.

لدى زحل حاليًا أكثر من 80 قمرًا معروفًا، تم اكتشاف العديد منها بواسطة مهمة كاسيني، ويمكن أن يزيد العدد مع المزيد من الملاحظات. هذه الأقمار متنوعة للغاية، بدءًا من الأجسام الصغيرة غير المنتظمة الشكل وحتى العوالم الكبيرة والمعقدة جيولوجيًا. وأكبر وأروع قمر هو تيتان، ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية حيث يبلغ قطره حوالي 5150 كيلومترا، وهو أكبر من كوكب عطارد. تيتان فريد من نوعه من حيث أنه العالم الوحيد المعروف غير الأرض الذي يتمتع بغلاف جوي كثيف، يتكون بشكل أساسي من النيتروجين (حوالي 95٪) والميثان. يخلق هذا الغلاف الجوي ظاهرة الاحتباس الحراري ويؤدي إلى نمط مناخي معقد مع هطول أمطار الميثان والأنهار والبحيرات من الميثان السائل والإيثان على السطح - وهو تشبيه لدورات المياه على الأرض، فقط عند درجات حرارة منخفضة للغاية تبلغ حوالي -179 درجة مئوية. وقدم مسبار هويجنز، الذي هبط على تيتان عام 2005، الصور الأولى لهذا المشهد الغريب، حيث أظهرت التلال والوديان والكثبان الرملية المصنوعة من مواد عضوية.

تشمل أقمار زحل الهامة الأخرى إنسيلادوس، المعروف بسخاناته النشطة جيولوجيًا والتي تقذف الماء والجزيئات العضوية إلى الفضاء من المحيط الجوفي، وريا، إيابيتوس، ديون، وتيثيس، ولكل منها ميزات سطحية فريدة. يتميز إيابيتوس بشكل خاص بطابعه ثنائي اللون، مع نصف الكرة الأرضية الفاتح ونصف الكرة المظلم للغاية، في حين يعتبر إنسيلادوس مرشحًا للحياة خارج كوكب الأرض بسبب محيطه المحتمل تحت السطح. تتفاعل هذه الأقمار بشكل خطير مع الحلقات والكوكب نفسه، مما يجعل نظام زحل نظامًا شمسيًا مصغرًا ديناميكيًا ومعقدًا.

باختصار، زحل هو كوكب يتمتع بجمال لا مثيل له واهتمام علمي، ونظام حلقاته وأقماره المتنوعة تجعله واحدًا من أروع الأجسام في النظام الشمسي. لقد أحدثت الملاحظات التفصيلية لمهمة كاسيني ثورة في فهمنا لزحل، وتيتان على وجه الخصوص، من خلال إظهار مدى تعقيد وتنوع العمليات في هذا النظام. يظل زحل مفتاحًا لاستكشاف تكوين العمالقة الغازية وإمكانية الحياة في بيئات غير مضيافة خارج الأرض.

أورانوس

أورانوس، الكوكب السابع من الشمس، هو عملاق جليدي رائع يتميز بخصائصه غير العادية وموقعه البعيد في النظام الشمسي. مع متوسط مسافة حوالي 2.87 مليار كيلومتر (19.2 وحدة فلكية) من الشمس، يستغرق أورانوس حوالي 84 سنة أرضية لإكمال مدار واحد. ويبلغ قطره حوالي 50,724 كيلومترًا، مما يجعله أكبر بحوالي أربع مرات من الأرض، وتبلغ كتلته حوالي 14.5 مرة من كتلة الأرض. تم اكتشاف أورانوس في 13 مارس 1781 على يد ويليام هيرشل، الذي اعتقد في البداية أنه مذنب، وسمي على اسم إله السماء اليوناني أورانوس. يمكن العثور على نظرة عامة مفصلة عن خصائصه الفيزيائية والمدارية في ويكيبيديا ، حيث يتم توفير معلومات شاملة عن تاريخ واستكشاف الكوكب.

ومن أبرز سمات أورانوس هو ميله المحوري الشديد الذي يبلغ حوالي 97.77 درجة، مما يجعله يدور عمليا "على جانبه" - وهي ظاهرة لا تحدث بهذا الشكل على أي كوكب آخر في النظام الشمسي. وهذا الميل غير المعتاد، الذي ينتج عنه دوران تراجعي (من الغرب إلى الشرق)، يعني أن قطبي الكوكب يستقبلان ضوء الشمس بالتناوب لمدة 42 عاما بينما يكون الجانب الآخر في الظلام. ويؤدي ذلك إلى تقلبات موسمية شديدة تؤثر على الغلاف الجوي للكوكب ومظهره على مدى فترات زمنية طويلة. سبب ميل المحور هذا ليس مفهومًا تمامًا، ولكن غالبًا ما يُعزى إلى تأثير هائل من قبل جرم سماوي كبير في وقت مبكر من تاريخ الكوكب. تستغرق دورة أورانوس حوالي 17 ساعة و14 دقيقة، وهي فترة سريعة نسبيًا مقارنة بالعمالقة الغازية الأخرى.

يتكون الغلاف الجوي لأورانوس في الغالب من الهيدروجين (حوالي 83%) والهيليوم (حوالي 15%)، مع كمية صغيرة من الميثان (حوالي 2%)، وهو ما يعطي الكوكب لونه الأزرق الشاحب المميز لأن الميثان يمتص الضوء الأحمر. أورانوس هو أبرد كوكب في النظام الشمسي، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة عند طبقة التروبوبوز إلى 49 كلفن (-224 درجة مئوية). يحتوي الغلاف الجوي على بنية معقدة من الطبقات، مع سحب من الماء والأمونيا والميثان مدفوعة برياح قوية تصل سرعتها إلى 900 كم / ساعة. على عكس كوكب المشتري وزحل، فإن السمات الجوية لأورانوس أقل وضوحًا، وذلك بسبب طبقة سميكة من الضباب تعمل على كتم مظهر الكوكب. ومع ذلك، فقد لوحظت العواصف، مثل العاصفة الرعدية في عام 2004 والتي تسمى الألعاب النارية في الرابع من يوليو. يوجد داخل الكوكب نواة صخرية محاطة بغطاء جليدي من الماء والأمونيا والميثان، وطبقة خارجية سميكة من الغازات.

كما أن المجال المغناطيسي لأورانوس غير عادي لأنه يميل حوالي 59 درجة عن محور الدوران ولا ينبعث من مركز الكوكب، ولكنه ينزاح نحو القطب الجنوبي. وينتج عن عدم التماثل هذا غلاف مغناطيسي معقد مملوء بالجسيمات المشحونة مثل البروتونات والإلكترونات. يؤثر ميل المحور الشديد أيضًا على تفاعلات المجال المغناطيسي مع الرياح الشمسية، مما يؤدي إلى ظواهر فريدة لم يتم فهمها بالكامل بعد. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أورانوس 13 حلقة معروفة مكونة من جسيمات داكنة رقيقة يصعب رؤيتها مقارنة بحلقات زحل، بالإضافة إلى 28 قمرا طبيعيا، بما في ذلك الأقمار الخمسة الكبيرة ميراندا وأرييل وأومبرييل وتيتانيا وأوبيرون، والتي سميت على اسم شخصيات من أعمال شكسبير وألكسندر بوب.

يعد استكشاف أورانوس محدودًا مقارنة بالكواكب الأخرى، حيث تمت زيارته بواسطة مركبة فضائية واحدة فقط: فوييجر 2، التي حلقت بالقرب من أورانوس في يناير 1986. قدمت هذه المهمة أول صور تفصيلية للكوكب وحلقاته وأقماره، وكشفت عن الميل المحوري الشديد والبنية غير العادية للمجال المغناطيسي. كما اكتشفت فوييجر 2 عشرة أقمار جديدة وحلقتين إضافيتين لم تكن معروفة من قبل. أظهرت بيانات المهمة أن جو أورانوس أقل نشاطًا بكثير من جو كوكب المشتري أو زحل، مما يجعل من الصعب دراسة ديناميكياته. منذ ذلك الحين، لم يتم إرسال أي مسبار فضائي آخر إلى أورانوس، على الرغم من استمرار عمليات الرصد باستخدام التلسكوبات الأرضية وتلسكوب هابل الفضائي. هناك مقترحات لمهمات مستقبلية، مثل مركبة مدارية ومسبار أورانوس، يمكن إطلاقهما في العقود القادمة لكشف أسرار هذا العملاق الجليدي.

باختصار، أورانوس هو كوكب مليء بالتناقضات والألغاز، حيث أن ميله المحوري غير المعتاد وغلافه الجوي البارد ومجاله المغناطيسي غير المتماثل يجعله موضوعًا فريدًا للدراسة. إن موقعه البعيد واستكشافه المحدود يجعله واحدًا من الكواكب الأقل فهمًا في النظام الشمسي، لكن هذه الخصائص بالتحديد هي التي تثير اهتمام العلماء. يمكن للبعثات المستقبلية أن توسع بشكل كبير فهمنا لأورانوس والعمليات التي تشكل العمالقة الجليدية، وتسلط الضوء على تاريخ المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي.

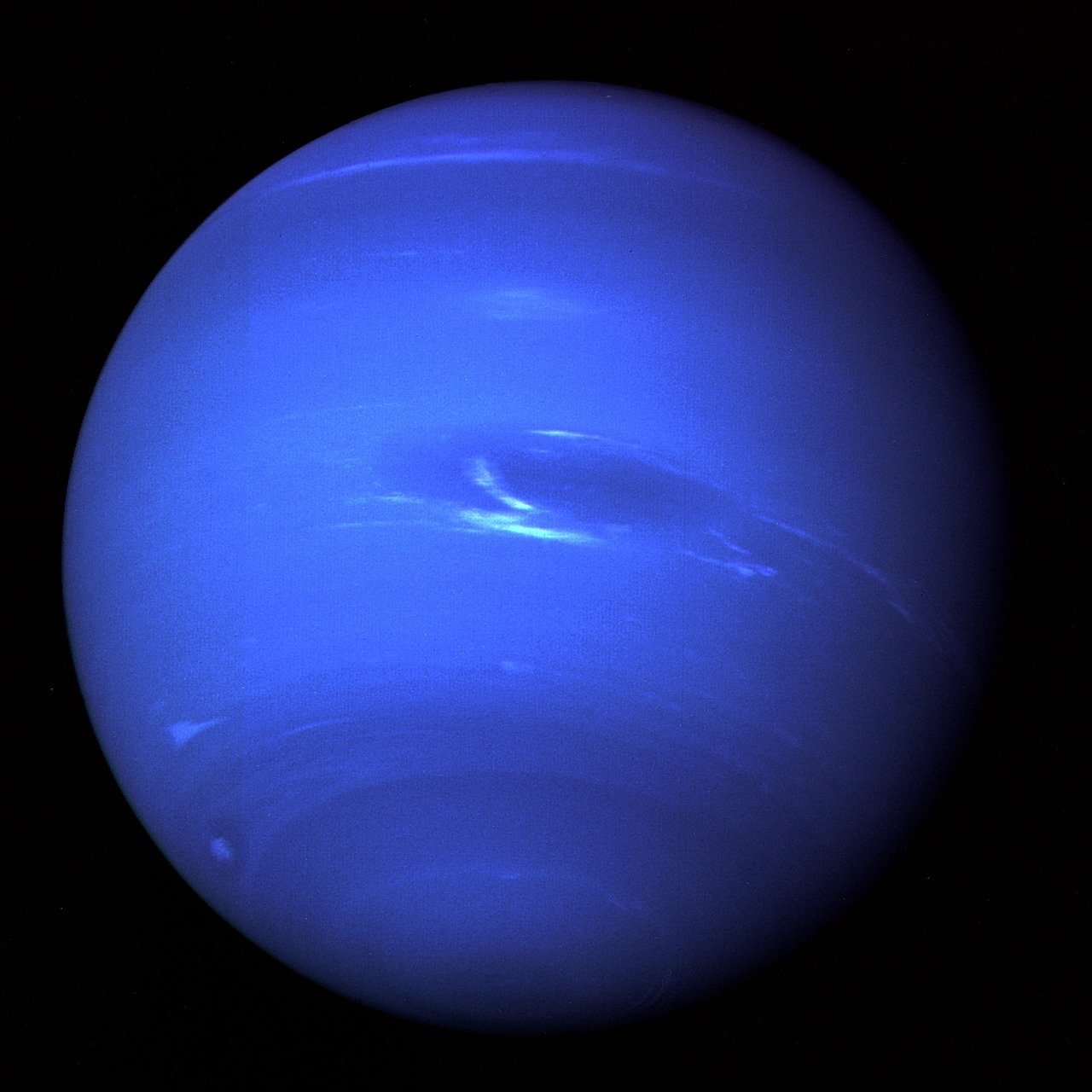

نبتون

نبتون، الكوكب الثامن والأبعد في نظامنا الشمسي، هو عملاق جليدي غامض يدور حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 4.5 مليار كيلومتر (30.1 وحدة فلكية). مع فترة مدارية تبلغ حوالي 165 سنة أرضية، يعد نبتون الكوكب صاحب أطول فترة مدارية، مما يسلط الضوء على موقعه البعيد. يبلغ قطره حوالي 49244 كيلومترًا، مما يجعله أصغر قليلاً من أورانوس ولكنه لا يزال أكبر بحوالي أربع مرات من الأرض. تم تسمية نبتون على اسم إله البحر الروماني، ولم يتم اكتشافه من خلال المراقبة المباشرة ولكن من خلال الحسابات الرياضية عندما قام أوربان لو فيرير وجون كوتش آدامز بتحليل المخالفات في مدار أورانوس في عام 1846. يمكن العثور على نظرة عامة مفصلة عن خصائص نبتون على منصات علمية مختلفة، في حين أن المصادر غير مناسبة من حيث الموضوع مثل Weather.com تعمل هنا فقط كعنصر نائب للارتباط وتتعلق بظواهر الطقس الأرضية.

الغلاف الجوي لنبتون عاصف وديناميكي، مما يجعله أحد أكثر الكواكب رياحًا في النظام الشمسي. ويتكون في الغالب من الهيدروجين (حوالي 80%) والهيليوم (حوالي 19%)، مع كميات ضئيلة من الميثان (حوالي 1.5%)، وهو ما يعطي الكوكب لونه الأزرق العميق لأن الميثان يمتص الضوء الأحمر. تنخفض درجات الحرارة في الغلاف الجوي العلوي إلى حوالي 55 كلفن (-218 درجة مئوية)، مما يجعل نبتون أحد أبرد الأماكن في النظام الشمسي. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الرياح الشديدة، التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 2100 كيلومتر في الساعة - وهي الأعلى في النظام الشمسي. تؤدي هذه الرياح إلى أنماط مناخية معقدة، بما في ذلك العواصف ونطاقات السحب التي تتغير بسرعة. واحدة من أشهر العواصف هي البقعة المظلمة العظيمة، التي رصدتها بعثة فوييجر 2 في عام 1989. كانت هذه العاصفة المضادة للأعاصير بحجم الأرض تقريبًا، لكنها اختفت في الملاحظات اللاحقة بينما تشكلت عواصف جديدة، مما يشير إلى الطبيعة الديناميكية للغلاف الجوي.

يوجد داخل نبتون نواة صخرية صغيرة محاطة بغطاء سميك من الماء والأمونيا والميثان في صورة جليدية أو سائلة، مما يمنحه مكانة العملاق الجليدي. يوجد فوق هذا الوشاح الغلاف الجوي الغازي، الذي يندمج بسلاسة في الوشاح نظرًا لعدم وجود سطح صلب لنبتون. على الرغم من بعده الكبير عن الشمس، يشع نبتون حرارة أكثر مما يتلقاه، مما يشير إلى العمليات الداخلية مثل الانكماش البطيء للكوكب أو الحرارة المتبقية من وقت تكوينه. ومن الممكن أيضًا أن تكون هذه الحرارة الداخلية هي التي تحرك الأجواء العاصفة. كما يتمتع نبتون بمجال مغناطيسي قوي يميل بنحو 27 درجة عن محور دورانه ولا ينبعث من مركز الكوكب، مما ينتج عنه غلاف مغناطيسي غير متماثل يتفاعل مع الرياح الشمسية.

ويرتبط اكتشاف واستكشاف أقمار نبتون ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الكوكب نفسه والتقدم التكنولوجي في علم الفلك. يوجد حاليًا 14 قمرًا معروفًا، ويعتبر تريتون أكبرها وأكثرها أهمية. ويبلغ قطر تريتون، الذي حدده ويليام لاسيل عام 1846 بعد أسابيع فقط من اكتشاف نبتون نفسه، حوالي 2700 كيلومتر، وهو سابع أكبر قمر في النظام الشمسي. وهي نشطة جيولوجيًا، حيث يوجد بها ينابيع مياه حارة تنفث النيتروجين والغبار، ولها غلاف جوي رقيق من النيتروجين والميثان. والجدير بالذكر أن ترايتون لديه مدار رجعي، مما يشير إلى أنه لم يتشكل مع نبتون ولكن يمكن أن يكون جرمًا سماويًا تم التقاطه من حزام كويبر. تشمل الأقمار المهمة الأخرى نيريد وبروتيوس ولاريسا، ولكن تم اكتشاف معظمها فقط بواسطة مهمة فوييجر 2 في عام 1989، والتي حددت إجمالي ستة أقمار جديدة. غالبًا ما تكون هذه الأقمار صغيرة الحجم وغير منتظمة الشكل، مما يشير إلى تاريخ تكوين فوضوي.

إن استكشاف نبتون محدود للغاية بسبب بعده الهائل عن الأرض. المهمة الوحيدة التي زارت الكوكب حتى الآن كانت فوييجر 2، التي حلقت بالقرب من نبتون في 25 أغسطس 1989. قدمت هذه المهمة أول صور تفصيلية للكوكب وغلافه الجوي وحلقاته وأقماره. اكتشفت فوييجر 2 البقعة المظلمة العظيمة وأربع حلقات داكنة باهتة مكونة من الغبار والجسيمات الصغيرة التي بالكاد تكون مرئية مقارنة بحلقات زحل. ولم يتم إرسال أي مركبة فضائية أخرى إلى نبتون منذ ذلك الحين، واقتصرت عمليات الرصد على التلسكوبات الأرضية وتلسكوب هابل الفضائي، اللذين وثقا التغيرات في الغلاف الجوي والعواصف الجديدة. توجد مقترحات لمهمات مستقبلية، مثل مركبة نبتون المدارية، ولكن لم يتم تنفيذها بعد بسبب التكاليف المرتفعة وأوقات السفر الطويلة (حوالي 12-15 عامًا).

باختصار، نبتون هو كوكب ذو ظروف متطرفة، حيث إن غلافه الجوي العاصف والحرارة الداخلية وأقماره الرائعة مثل تريتون تجعل منه موضوعًا فريدًا للدراسة. ويترك موقعه البعيد واستكشافه المحدود العديد من الأسئلة دون إجابة، خاصة فيما يتعلق بديناميكيات غلافه الجوي وتاريخ تكوين أقماره. ويظل نبتون رمزًا لحدود نظامنا الشمسي والتحديات الكامنة في استكشاف الكواكب الخارجية، بينما يثير فضول العلماء الباحثين عن إجابات لأسرار الكون.

الكواكب الصغيرة والكويكبات

بالإضافة إلى الكواكب الثمانية الكبيرة، يعد نظامنا الشمسي موطنًا لمجموعة متنوعة من الأجسام الصغيرة التي تلعب دورًا حاسمًا في علم الكواكب. هذه الأجسام، التي تشمل الكواكب الصغيرة والمذنبات والنيازك والكواكب القزمة، هي بقايا من تكوين النظام الشمسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة وتوفر نظرة ثاقبة للعمليات التي أدت إلى تكوين الكواكب. وهي تتحرك في مدارات حول الشمس، لكنها لا تستوفي معايير تصنيفها ككواكب كاملة، مثل إخلاء مدارها بالكامل من الأجسام الأخرى. يمكن الاطلاع على نظرة شاملة لهذه الأجرام السماوية الرائعة وتصنيفها على الموقع ويكيبيديا ، حيث يتم توفير معلومات مفصلة عن اكتشافها وأهميتها.

الكواكب الصغيرة، والمعروفة أيضًا باسم الكويكبات أو الكواكب، هي واحدة من أكبر مجموعات هذه الأجسام الصغيرة. وهي تشمل مجموعة واسعة من الأجسام الموجودة في مناطق مختلفة من النظام الشمسي، بما في ذلك حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، والذي يحتوي على ملايين القطع الصخرية. أول كوكب صغير تم اكتشافه كان سيريس في عام 1801، والذي يصنف الآن على أنه كوكب قزم لأنه وصل إلى التوازن الهيدروستاتيكي وله شكل كروي تقريبًا. تشمل الفئات الأخرى من الكواكب الصغيرة الكويكبات القريبة من الأرض (مثل آتون، كيوبيد، وأبولو)، وأحصنة طروادة الكوكبية (على سبيل المثال، كوكب المشتري طروادة)، والقنطور (بين المشتري ونبتون)، والأجسام العابرة للنبتون في حزام كويبر خارج نبتون. اعتبارًا من عام 2019، تم تحديد أكثر من 794000 مدارًا للكواكب الصغيرة، مما يسلط الضوء على عددها الهائل وتنوعها. وعادة ما تكون هذه الأجسام مصنوعة من الصخور أو المعدن أو خليط منهما وتتراوح أحجامها من بضعة أمتار إلى مئات الكيلومترات.

الكواكب القزمة هي مجموعة فرعية خاصة من الكواكب الصغيرة التي يتم تحديدها من خلال شكلها الكروي وعدم قدرتها على إخلاء مدارها بالكامل من الأجسام الأخرى. منذ أن قدم الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) هذا التصنيف في عام 2006، فقد شمل أجرامًا مثل بلوتو، وإيريس، وهوميا، وماكيماكي، وسيريس. تم تخفيض تصنيف بلوتو، الذي كان يُعتبر في السابق الكوكب التاسع، إلى كوكب قزم وهو أشهر جسم في حزام كويبر، وهي منطقة تقع خلف نبتون وتحتوي على عدد لا يحصى من الأجسام الجليدية. ولهذه الكواكب القزمة أهمية خاصة لأنها تجمع بين خصائص الكواكب والكواكب الصغيرة وتوفر أدلة على ديناميكيات التكوين في المناطق الخارجية للنظام الشمسي.

المذنبات هي مجموعة أخرى مهمة من الأجسام الصغيرة التي يطلق عليها غالبًا "كرات الثلج القذرة" لأنها مكونة من الجليد والغبار والصخور. تأتي عادةً من سحابة أورت، وهي عبارة عن غلاف كروي افتراضي يقع بعيدًا عن حزام كويبر، أو من حزام كويبر نفسه. عندما تقترب المذنبات من الشمس، فإنها تسخن ويتصاعد الجليد، مكونًا غيبوبة (غلاف غازي) وغالبًا ما يكون ذيلًا يتكون من الرياح الشمسية. المذنبات الشهيرة مثل هالي، والتي تعود كل 76 عاما، فتنت البشرية لعدة قرون. تعتبر المذنبات مهمة لعلم الكواكب لأنها تحتوي على مواد بدائية تعود إلى وقت تشكل النظام الشمسي وربما جلبت الماء والجزيئات العضوية إلى الأرض، مما قد يكون ساهم في ظهور الحياة.

النيازك هي شظايا أصغر من الصخور أو المعدن، غالبًا ما تكون بقايا كويكبات أو مذنبات، تنجرف عبر النظام الشمسي. عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض، فإنها عادةً ما تحترق على شكل نيازك (شهب)، في حين أن العينات الأكبر منها يمكن أن تصل إلى الأرض على شكل نيازك. هذه الأجسام لا تقدر بثمن بالنسبة للعلم لأنها توفر عينات مباشرة من المواد خارج كوكب الأرض التي يمكن دراستها لتكوين وتاريخ النظام الشمسي. كما تُظهر تأثيرات النيازك الشهيرة، مثل تلك التي حدثت قبل حوالي 65 مليون سنة والتي يُعتقد أنها أدت إلى انقراض الديناصورات، التأثير المحتمل لمثل هذه الأجسام على الكواكب.

أصل هذه الأجسام الصغيرة يكمن في المراحل الأولى من تكوين النظام الشمسي، عندما لم تكن جميع المواد من القرص الكوكبي الأولي تتكثف في كواكب كبيرة. إنها بقايا الكواكب المصغرة التي تم تجزئتها بسبب الاصطدامات أو اضطرابات الجاذبية أو غيرها من العمليات. إن أهميتها بالنسبة لعلم الكواكب هائلة: فهي بمثابة كبسولات زمنية تحفظ معلومات حول التركيب الكيميائي والظروف الفيزيائية للتاريخ المبكر للنظام الشمسي. وقد أظهرت البعثات مثل تلك إلى سيريس (داون) أو المذنبات مثل 67P/Churyumov-Gerasimenko (روزيتا) مدى تنوع هذه الأجسام ومدى ما يمكن أن تكشفه عن تكوين الكواكب وتطورها. ويساعد البحث في هذه الأجسام الصغيرة أيضًا على تقييم التهديدات المحتملة من الكويكبات القريبة من الأرض وتطوير استراتيجيات للدفاع ضدها.

المذنبات ودورها

المذنبات هي أجرام سماوية صغيرة رائعة في النظام الشمسي، تسمى غالبا "كرات الثلج القذرة"، وتتكون من الجليد والغبار والصخور. تتحرك هذه الأجسام في مدارات إهليلجية للغاية حول الشمس، مع فترات مدارية يمكن أن تتراوح من بضع سنوات إلى ملايين السنين. عندما تقترب من الشمس، تسخن ويتصاعد الجليد - ويتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية - مما يخلق غيبوبة مميزة (قذيفة غازية) وغالبًا ما يتكون ذيلها من الغبار والغازات المتأينة. المذنبات ليست مجرد ظواهر سماوية مثيرة للإعجاب، ولكنها أيضًا كبسولات زمنية قيمة تحتوي على معلومات حول التطور المبكر للنظام الشمسي. يمكن الاطلاع على نظرة شاملة لخصائصها ومعناها على ويكيبيديا ، حيث يتم توفير بيانات مفصلة عن تكوينها والأبحاث.

إن تكوين المذنب متنوع، مما يعكس الظروف التي تشكل فيها منذ مليارات السنين. يتكون القلب، الذي يتراوح قطره عادةً من 1 إلى 50 كيلومترًا، من خليط من الجليد المائي وثاني أكسيد الكربون المتجمد والميثان والأمونيا والصخور وجزيئات الغبار. غالبًا ما يكون لهذه النوى بياض منخفض جدًا، مما يعني أنها تبدو داكنة وتعكس القليل من ضوء الشمس. ومع اقتراب المذنب من الشمس، يمكن أن يصل قطر الذؤابة المحيطة بالنواة إلى مليون كيلومتر، أي حوالي 15 ضعف حجم الأرض. يمكن أن يصل طول الذيل، الذي يتكون من الرياح الشمسية وحركة المذنب، إلى أكثر من 150 مليون كيلومتر، ويتكون من نوعين رئيسيين: ذيل غباري، ينحني على طول مسار المذنب، وذيل أيوني، يشير مباشرة بعيدًا عن الشمس. يمكن أن يؤدي عدم انتظام تسخين النواة أيضًا إلى حدوث نفاثات من الغاز والغبار تنتج ثورانات مذهلة.

تنقسم المذنبات إلى فئتين رئيسيتين بناءً على فترة مدارها: المذنبات قصيرة الدورة، والتي تستغرق أقل من 200 عام للدوران حول الشمس وعادةً ما تأتي من حزام كايبر، والمذنبات طويلة الدورة، التي تتراوح فتراتها المدارية من آلاف إلى ملايين السنين والتي يُعتقد أنها تأتي من سحابة أورت، وهو غلاف كروي افتراضي يقع بعيدًا عن حزام كايبر. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك مذنب هالي الذي يعود كل 76 عاما ويتم رصده منذ العصور القديمة، ومذنب هيل بوب الذي جذب انتباه العالم في عام 1997 بذيله المثير للإعجاب. وهناك أيضًا ما يسمى بالمذنبات الزائدية، والتي تمر عبر النظام الشمسي الداخلي مرة واحدة فقط قبل أن يتم قذفها إلى الفضاء بين النجوم، وكذلك المذنبات "المنقرضة"، التي فقدت موادها المتطايرة وأصبحت تشبه الكويكبات. اعتبارًا من نوفمبر 2021، تم التعرف على حوالي 4584 مذنبًا، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن سحابة أورت يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى تريليون من هذه الأجسام.

إن أهمية المذنبات لفهم التطور المبكر للنظام الشمسي هائلة. إنها بقايا من الوقت الذي تشكلت فيه الكواكب من قرص الكواكب الأولية وتحتوي على مواد بدائية ظلت دون تغيير تقريبًا لمليارات السنين. يوفر تكوينها نظرة ثاقبة للظروف الكيميائية للشمس الشابة والمناطق الخارجية للنظام الشمسي حيث تشكلت. وعلى وجه الخصوص، تشير المركبات العضوية، بما في ذلك الأحماض الأمينية، المكتشفة في المذنبات إلى أنها ربما لعبت دورًا في ظهور الحياة على الأرض عن طريق جلب الماء والجزيئات العضوية إلى كوكبنا من خلال الاصطدامات. هذه الفرضية، المعروفة باسم التبذر الشامل، مدعومة بنتائج مثل تلك التي توصل إليها المذنب 67P/Churyumov-Gerasimenko، الذي درسته بعثة روزيتا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يحتوي على جزيئات عضوية معقدة.

حققت دراسة المذنبات تقدمًا هائلاً من خلال بعثات المسبار الفضائي في العقود القليلة الماضية. قدمت بعثات مثل جيوتو (لدراسة المذنب هالي في عام 1986)، وديب إمباكت (لدراسة المذنب تمبل 1 من خلال تأثير مستهدف في عام 2005)، وروزيتا (التي هبطت على المذنب 67P في عام 2014) بيانات مفصلة عن بنية وتكوين ونشاط المذنبات. قدمت مركبة الهبوط "فيلة" على متن مركبة روزيتا أول صور قريبة لنواة المذنب، حيث أظهرت سطحًا مساميًا ومتربًا يحتوي على مواد عضوية. وقد أكدت هذه المهمات أن المذنبات ليست مجرد قطع بسيطة من الجليد، بل هي أجسام معقدة يتم التحكم في نشاطها من خلال قربها من الشمس. علاوة على ذلك، أظهرت الملاحظات التاريخية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة أن المذنبات كانت مرتبطة في كثير من الأحيان بأحداث مهمة، مما يؤكد أهميتها الثقافية والعلمية.

باختصار، المذنبات هي رسل فريدة من نوعها منذ الأيام الأولى للنظام الشمسي، حيث يساعدنا تكوينها وسلوكها على فهم الظروف التي تطورت فيها الكواكب وربما الحياة. إن مداراتها الإهليلجية ومظهرها المذهل يجعلها موضوعات رائعة للدراسة، في حين أن استكشافها بواسطة مجسات الفضاء الحديثة يوسع معرفتنا بالتطور الكيميائي للكون. تظل المذنبات مفتاحًا لفهم ماضي نظامنا الشمسي، ويمكن أن تقدم إجابات لسؤال حول كيفية وصول العناصر الأساسية للحياة إلى الأرض.

الاستكشافات المستقبلية

إن استكشاف النظام الشمسي على أعتاب حقبة جديدة، تتميز بمهام مخططة طموحة وتقنيات رائدة مصممة لتوسيع فهمنا للكواكب والأجرام السماوية الأخرى. تعمل وكالات الفضاء مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية وجاكسا وغيرها على مشاريع لا توفر المعرفة العلمية فحسب، بل تضع أيضًا الأساس للاستكشاف البشري في المستقبل وحتى السياحة الفضائية. تهدف هذه المهام إلى كشف أسرار الكواكب والأقمار والأجسام الصغيرة في النظام الشمسي، بينما تعمل الابتكارات التكنولوجية على تحسين كفاءة هذه المساعي ومدى وصولها. يمكن العثور على نظرة عامة مفصلة عن بعض المهام الأكثر إثارة المخطط لها للسنوات القادمة على الموقع الروبوتات ، حيث يتم عرض أهداف وتقدم أبحاث الفضاء بشكل شامل.

أحد المشاريع الرئيسية هو برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة البشرية إلى القمر وتأسيس وجود مستدام هناك. بعد الرحلة التجريبية الناجحة غير المأهولة لمركبة أرتميس 1، من المقرر أن يتم إطلاق أرتميس 2 في عام 2024 أو 2025، حيث ستطير خلالها مهمة مأهولة حول القمر دون هبوط. وستكون هذه المهمة حاسمة لاختبار أنظمة الهبوط على سطح القمر في المستقبل، وستكون بمثابة تحضير لـ Artemis III، والذي من المتوقع أن يتيح أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا. على المدى الطويل، تخطط وكالة ناسا لبناء البوابة القمرية، وهي محطة فضائية في مدار القمر والتي ستكون بمثابة قاعدة لمزيد من الاستكشاف، بما في ذلك البعثات إلى المريخ. ولا تهدف هذه الجهود إلى فهم القمر بشكل أفضل فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تطوير تقنيات لاستكشاف الكواكب الأخرى.

يظل المريخ محورًا رئيسيًا لاستكشاف الفضاء، حيث تم التخطيط للعديد من المهام لتعميق معرفتنا بالكوكب الأحمر. تعد مهمة Mars Sample Return، وهي عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، واحدة من أكثر المشاريع طموحًا. ويهدف إلى إعادة العينات التي جمعتها المركبة الجوالة بيرسيفيرانس إلى الأرض لتحليلها بحثًا عن علامات الحياة والتركيب الجيولوجي وتاريخ الغلاف الجوي. يمكن أن توفر هذه المهمة أدلة مهمة حول ما إذا كان المريخ كان يؤوي حياة في السابق. بالتوازي، تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لمهمة المركبة الفضائية ExoMars، والتي ستستخدم مثقابًا خاصًا للبحث عن علامات الحياة الميكروبية في الطبقات العميقة من التربة. لن تؤدي هذه المهام إلى تحسين فهمنا للمريخ فحسب، بل ستختبر أيضًا تقنيات المهام البشرية المستقبلية المخطط لها في ثلاثينيات القرن الحالي.

الكواكب الخارجية وأقمارها هي أيضًا محور الاستكشاف المستقبلي. ستقوم مهمة أوروبا كليبر التابعة لناسا، المقرر إطلاقها في أواخر عام 2024، بدراسة قمر كوكب المشتري أوروبا، والذي يمكن أن يؤوي محيطًا عالميًا تحت قشرته الجليدية. الهدف هو تحليل تكوين هذا المحيط والعلامات المحتملة للحياة، مما يجعل أوروبا واحدة من أكثر المرشحين الواعدين للحياة خارج كوكب الأرض. وبالمثل، تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لمهمة JUICE (مستكشف أقمار المشتري الجليدية)، التي سيتم إطلاقها في عام 2023 وستقوم بدراسة الأقمار جانيميد وكاليستو ويوروبا في ثلاثينيات القرن الحالي لمعرفة المزيد عن خصائصها الجيولوجية وخصائصها الصالحة للسكن. هناك مقترحات للقيام بمهام مدارية في العقود القادمة لعمالقة الجليد الأبعد مثل أورانوس ونبتون، حيث لم يتم استكشاف هذه الكواكب إلا نادرًا منذ تحليق فوييجر في الثمانينيات.

ويلعب التقدم التكنولوجي دورًا حاسمًا في جعل هذه المهام ممكنة. إن الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، مثل تلك التي تطورها شركة SpaceX بالتعاون مع Starship، تقلل بشكل كبير من تكلفة الإطلاق إلى الفضاء وتجعل المهمات المتكررة ممكنة. ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية نفسها بأول رحلاتها المدارية مع ركاب خاصين في عام 2025، مما يعزز السياحة الفضائية مع توفير بيانات حول تأثيرات رحلات الفضاء على جسم الإنسان. يتم دمج الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد في المسابر الفضائية لتمكين اتخاذ القرار بشكل مستقل وزيادة كفاءة المهمة، خاصة أثناء التأخير الطويل في الاتصال بالكواكب البعيدة. إن التقدم في أنظمة الدفع، مثل الدفع الأيوني أو الدفع النووي، من الممكن أن يقلل بشكل كبير من زمن السفر إلى الكواكب الخارجية، في حين تعمل تكنولوجيات الاتصالات المحسنة على تمكين نقل البيانات بشكل شبه فوري من الفضاء السحيق.

باختصار، يواجه استكشاف النظام الشمسي مستقبلًا مثيرًا، حيث سيؤدي التعاون الدولي والابتكارات التكنولوجية والبعثات الجديدة إلى توسيع فهمنا للكواكب وأقمارها بشكل كبير. من القمر إلى المريخ إلى العوالم الجليدية للنظام الشمسي الخارجي، تهدف هذه المشاريع إلى الإجابة على أسئلة أساسية حول تكوين هذه الأجرام السماوية وتطورها وقابليتها للسكن. وفي الوقت نفسه، تفتح التطورات في مجال السياحة الفضائية والتكنولوجيا الباب أمام مشاركة بشرية أوسع في استكشاف الكون، مما يدفع باستمرار حدود ما هو ممكن.

مصادر

- https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Was_ist_unser_Sonnensystem_und_wie_ist_es_entstanden.html

- https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensystem

- https://en.wikipedia.org/wiki/Sonne_(Rammstein_song)

- http://www.franz-ploetz.de/planetenweg/sonne/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Merkur

- https://merkur-razors.com/?lang=en

- https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdichte

- https://studyflix.de/chemie/luftdichte-3009

- https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erde

- https://miro.com/blog/entity-relationship-diagram/

- https://www.yahoo.com/entertainment/articles/amas-2025-see-complete-american-001523286.html?fr=sycsrp_catchall

- https://www.yahoo.com/entertainment/articles/american-music-awards-winners-list-002252187.html?fr=sycsrp_catchall

- https://www.britannica.com/place/Jupiter-planet

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atmosphere

- https://www.saturn.de/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Topologie_(Rechnernetz)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus

- https://solarstory.net/planets/uranus

- https://weather.com/de-DE/wissen/wetterphaenomene/news/2025-01-22-sturme-darum-ist-die-atmosphare-gerade-so-explosiv

- https://www.eskp.de/grundlagen/naturgefahren/stuerme-935340/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinplanet

- https://www.ardalpha.de/wissen/weltall/astronomie/sterngucker/planeten-sonnensystem-innere-aeussere-umlaufbahnen-kometen-100.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/Comet

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Komeet

- https://dirobots.com/de/weltraummissionen-2025/

- https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/raumfahrt-2024-100.html

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto