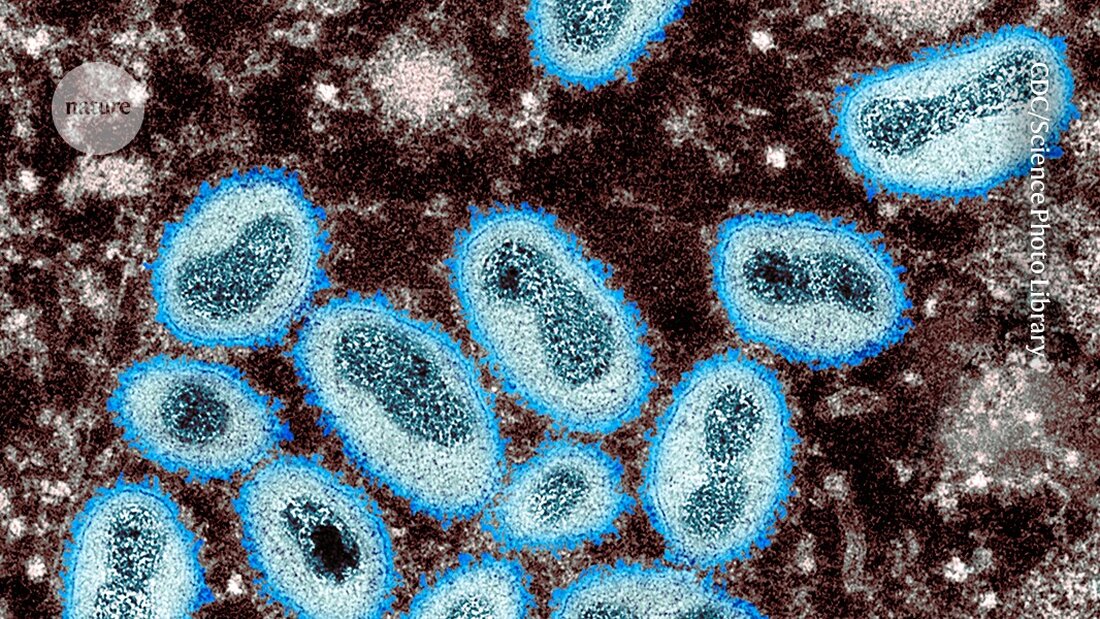

Le virus de la variole du singe s'améliore de plus en plus dans la transmission humaine

Une nouvelle variante du virus de la variole du singe pourrait se propager par contact physique à Kinshasa, compliquant ainsi les efforts de confinement.

Le virus de la variole du singe s'améliore de plus en plus dans la transmission humaine

Une autre variante du virus à l'origine du Mpox pourrait facilement se propager d'une personne à l'autre, selon une analyse du génome de l'agent pathogène. Cette évolution pourrait Efforts pour contenir la maladie en Afrique centrale, où les infections ont fortement augmenté au cours de l’année écoulée. Les chercheurs ont du mal à comprendre ce qui est actuellement à l’origine de cette augmentation.

Les résultats suggèrent que le variant, connu sous le nom de clade Ia, peut se transmettre durablement entre personnes – éventuellement par contact sexuel – lors d'une épidémie à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). On savait auparavant que la variante virale se transmettait principalement des animaux aux humains en Afrique centrale.

« Nous savons que les virus évoluent – nous l’avons vu avec Ebola, nous l’avons vu avec le COVID-19 et nous nous attendions à ce qu’il en soit de même avec Mpox », explique Placide Mbala, responsable de l’épidémiologie et de la santé mondiale à l’Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, qui a codirigé l’analyse. « Nous ne savons pas jusqu’où peuvent aller ces adaptations, et nous collectons des données pour comprendre comment cette évolution se produit. »

Les résultats préliminaires, qui n'ont pas encore été évalués par des pairs, ont été sorti le 22 octobre dans le forum de discussion virologique sur l’épidémiologie génomique.

Mpox diversifié

Il existe quatre variantes connues du virus de la variole du singe : clade Ia, Ib, IIa et IIb (voir « Aperçu rapide des variantes du virus de la variole du singe »). Historiquement, les virus Clade I étaient présents principalement en Afrique centrale, tandis que les virus Clade II étaient présents en Afrique de l’Ouest.

Tout a changé au milieu des années 2010, lorsqu’un variant du clade II a provoqué une épidémie au Nigeria. À cette époque, certains chercheurs suggéraient avant ça la variante pourrait être transmise par contact sexuel. Leurs découvertes se sont révélées prémonitoires : une variante similaire du Clade II, appelée IIb, a déclenché une épidémie mondiale de Mpox en 2022, qui a infecté plus de 90 000 personnes et se poursuit encore aujourd’hui.

Bref aperçu des variantes du virus de la variole du singe

Clade Ia :Une variante qui propage le virus parmi les populations d’Afrique centrale depuis sa découverte en 1970. La plupart des infections touchaient les enfants et on savait qu’elle se transmettait des animaux aux humains – jusqu’à récemment.

Clade Ib :Un variant qui a provoqué une recrudescence des cas en Afrique centrale depuis sa découverte fin 2023. Il est connu pour sa transmission de personne à personne, y compris par contact sexuel.

Clade IIa :La variante Mpox la moins étudiée. Elle s'est répandue principalement en Guinée, au Libéria et en Côte d'Ivoire. Les voies de transmission ne sont pas entièrement comprises ; Il n’existe aucune preuve documentée de transmission sexuelle, mais il est probable que toutes les formes de contacts étroits contribuent à sa propagation.

Clade IIb :La variante responsable de l’épidémie mondiale encore latente de 2022. Connue pour sa transmission interhumaine, y compris par contact sexuel. La population la plus touchée est celle des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Parallèlement, les virus du clade I ont provoqué sporadiquement des infections chez l'homme au cours des 50 dernières années, principalement dans les régions rurales d'Afrique centrale. Mais fin 2023 Les chercheurs ont identifié une épidémie en croissance rapide dans les zones urbaines plus densément peuplées des régions orientales de la RDC, qui ont touché de manière disproportionnée les prostituées, ce qui suggère que cette variante du virus, similaire à IIb, pourrait se propager facilement entre les personnes.

Grâce au séquençage génomique, il a été confirmé que le variant à l’origine de cette épidémie présentait plusieurs différences clés par rapport aux autres virus Clade I, ce qui a conduit les chercheurs à le nommer Ib. Cette variante a été détecté au Royaume-Uni, en Suède, en Thaïlande, en Inde, en Allemagne et dans six pays africains où aucune infection à Mpox n'avait été signalée auparavant. La RDC a été particulièrement touchée : le pays a signalé près de 36 000 cas suspects et plus de 1 000 décès dus à la Mpox en 2024.

Mais aujourd’hui – environ un an après que les chercheurs ont identifié une épidémie de Clade Ib dans l’est de la RDC – Clade Ia inquiète également les autorités sanitaires. Ce variant s’est également accru dans les régions de l’ouest de la RDC et à Kinshasa. En particulier, la circulation de Ia et Ib dans la capitale menace les 17 millions de personnes qui y vivent et soulève la possibilité d'une propagation internationale du Clade I, car Kinshasa est une plaque tournante des voyages.

Signes d'évolution

Les autorités sanitaires utilisent des outils de séquençage génomique pour suivre l’épidémie. Dans le cadre de cet effort, Mbala et ses collègues ont séquencé des échantillons de virus provenant d’infections à Kinshasa. Dans des échantillons des virus du clade Ia et du clade Ib, ils ont découvert un schéma spécifique de mutations génétiques qui suggère la bataille en cours entre le système immunitaire humain et le virus - un schéma qui ne se produirait qu'en cas de transmission interhumaine soutenue.

Cependant, cette tendance n'apparaissait pas dans un rapport publié sur un serveur de prépublication en août. Dans cette étude, les chercheurs ont séquencé des échantillons de virus Clade Ia collectés entre 2018 et 2024. L’incapacité des chercheurs à détecter ce modèle suggère qu’il pourrait s’agir d’un développement récent. "Nous n'avons pas observé de signes marqués d'évolution dans les régions rurales et endémiques de la RDC", déclare Jason Kindrachuk, virologue à l'Université du Manitoba à Winnipeg, au Canada, qui travaille avec Mbala et a contribué à la fois à la prépublication d'août et à celle de Virological. « Mais à Kinshasa, il semble que quelque chose d’unique se passe là-bas. »

Clade Ia peut également avoir la capacité de se propager par contact sexuel : les chercheurs ont signalé le premier cas probable de Clade I Mpox sexuellement transmissible l'année dernière, et une autre publication sur le sujet est à venir, a déclaré Kindrachuk.

Étant donné que le clade I circule entre les animaux et les humains en RDC depuis 1970, Kindrachuk ajoute qu'il sera important d'étudier pourquoi le clade Ib a soudainement émergé en 2023 et pourquoi Ia a conduit à une augmentation des infections détectées au cours des deux dernières années. « Est-ce parce que nous sommes meilleurs en matière de surveillance, ou parce que nous sommes plus conscients de la Mpox au niveau communautaire ? Est-ce parce que les gens se déplacent davantage après la pandémie [de COVID-19], ou parce qu'on compte davantage sur le contact avec la faune sauvage ? demande-t-il.

Pour l’instant, il n’y aura probablement aucun changement dans les projets de déploiement des premières doses de vaccins Mpox sur le continent en raison de ces résultats, déclare Nicaise Ndembi, virologue aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies à Addis-Abeba. Les autorités sanitaires attribuent déjà des doses aux régions où le nombre d'infections est le plus élevé, quelle que soit la variante spécifique trouvée dans la région, explique-t-il.

-

Kinganda-Lusamaki, E. et al. Préimpression sur medRxiv, https://doi.org/10.1101/2024.08.13.24311951 (2024).

-

Kibungu, E.M. et al. Émerger. Infecter. Dis. 30, 172-176 (2024).

Suche

Suche

Mein Konto

Mein Konto